|

|

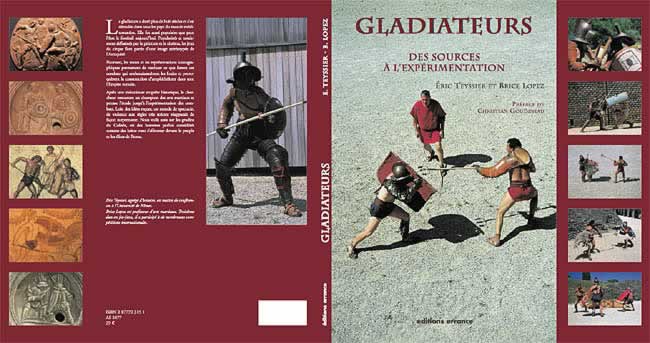

Eric

Teyssier & Brice Lopez

Gladiateurs.

Des sources à l'expérimentation

|

La gladiature a duré plus de huit siècles

et s'est déroulée dans tous les pays du

monde méditerranéen. Elle fut aussi populaire

que peut l'être le football aujourd'hui. Popularisés

et totalement déformés par la peinture et

le cinéma, les jeux du cirque font partie d'une

image stéréotypée de l'Antiquité.

Pourtant, les textes et les représentations iconographiques

permettent de restituer ce que furent ces combats qui

enthousiasmèrent les foules et provoquèrent

la construction d'amphithéâtres dans tout

l'Empire romain.

Après une minutieuse enquête historique,

le chercheur rencontre un champion des arts martiaux et

pousse l'étude jusqu'à l'expérimentation

des combats. Loin des idées reçues, un monde

de spectacle, de violence aux règles très

strictes réapparaît de façon surprenante.

Nous voilà assis sur les gradins du Colisée,

où des hommes parfois considérés

comme des héros vont s'affronter devant le peuple

et les élites de Rome (quatrième plat

de couverture).

Les auteurs exposent leur démarche scientifique

: à partir des matériaux archéologiques,

la reconstitution des armes, leur équilibrage, l'analyse

des attitudes fonction des représentations figurées,

l'évolution des armements depuis la protogladiature

- les combats funèbres comme celui décrit

au Chant XXIII de l'Iliade. Ensuite, la gladiature

ethnique (samnites, gaulois, thraces), puis l'apparition

au Ier s. de nouvelles spécialités tel l'étonnant

rétiaire, dont les «armes» n'appartiennent

à aucun usage militaire connu, et son antagoniste

attitré, le mirmillon. C'est le combat du

pêcheur contre la murène. Enfin, l'apparition

de nouvelles spécialités (secutor, provocator,

hoplomaque, scissor, etc.) qui sous le Haut Empire vont

déterminer un nouveau type d'escrime où le

bouclier devient l'élément offensif, tandis

que le gladius disparaît au profit d'armes courtes

comme le poignard thrace (falx supina) ou la dague

(pugio). |

|

|

|

| |

L'«effet Gladiator»

Avec les martyrs du christianisme et la révolte de l'esclave-gladiateur

Spartacus, le cinéma (1)

a largement diffusé auprès du grand public

des images de l'amphithéâtre («Chic, je

vais aller au cirque !», chante, dans Astérix,

le légionnaire gaffeur dont César souhaite se débarrasser).

Le poncif du pauvre bougre qui, pour une peccadille, est envoyé

affronter les fauves ou des brutes humaines. Comme si un novice

était capable d'offrir au public des afficionados

un spectacle digne d'intérêt ! L'extraordinaire succès

du récent Gladiator conforte cette image, même

si Maximus est loin, justement, d'être un combattant novice.

Ce film colporte l'idée du massacre gratuit : des gladiateurs

surarmés et surentraînés exterminent de pauvres

novices enchaînés deux à deux, aveuglés

par le soleil.

Magnifique illustration du Pollice verso de Gérôme,

le film de Ridley Scott sacrifiait trop facilement à l'exigence

d' «entertainement» du cinéma à grand

spectacle (2).

On imaginerait mal, du reste, une sorte de reportage sur une compétition

d'escrime - comme on en voit parfois à la fin du JT - avec

ses arbitres, ses commentaires techniques.

Pourtant, lesdits arbitres apparaissent fréquemment dans

les représentations figurées, point de départ

des investigations d'Eric Teyssier et du groupe ACTA Expérimentation

(Université de Nîmes), qui réunit des athlètes

de haut niveau comme Brice Lopez ou Pierre Dufour, spécialistes

des arts martiaux, qui réfléchissent sur la manière

d'utiliser les différentes panoplies. Car chaque armatura

a ses caractéristiques précises : on n'associe pas

les hautes jambières avec un grand bouclier mais avec un

petit (parma); les virevoltants rétiaires ne portent

jamais de casque qui, restreignant leur champ de vision, les handicaperaient;

la manica protège le bras droit, qui tient l'épée,

jamais celui qui brandit le petit bouclier comme on le voit dans

la plupart des péplums.

Et il ne faut pas confondre les chasses du matin et les exécutions

capitales de midi, avec les combats de gladiateurs de l'après-midi.

Les bestiaires ne sont pas de vrais gladiateurs car les bêtes

- par définition - n'obéissent à aucune règle

codifiée; quand aux exécutions capitales, elles

se passent de commentaires.

Les gladiateurs pratiquent une escrime spécifique qui

n'a du reste aucun rapport avec ce que l'on voit généralement

à l'écran : arme à la fois défensive

et offensive, le bouclier est au centre du débat, le combattant

se tassant derrière lui au lieu de l'utiliser comme contrepoids,

attitude inspirée de l'escrime contemporaine.

Un docu-fiction BBC récent a partiellement soulevé

le voile d'obscurité pesant sur la gladiature. Certes les

figures d'escrime n'y sont pas encore très au point, les

armes sont surdimensionnées, les armaturæ

incertaines, mais Tilman Remme - à partir d'une épigramme

de Martial - a reconstitué la vie d'un champion-gladiateur,

esclave qui pour échapper aux mines a librement choisi

de combattre dans l'arène (comparez avec la scène

correspondante, qui ouvre le Spartacus de Kubrick !).

Parfois, la mort vient sanctionner l'incompétence ou la

lâcheté des combattants, mais rarement. Car la formation

et l'entretien des gladiateurs coûte cher, et le «matériel»

détérioré est lourdement facturé à

l'éditeur des jeux. Le jeu consiste à soumettre

l'adversaire en l'épuisant par la lutte, en lui infligeant

des blessures légères (dans le chapitre consacré

à la protogladiature, les auteurs rappellent qu'aux jeux

funèbres de Patrocle, Ajax et Diomède s'arrêtent

au premier sang). Les gladiateurs, toutefois, sont formés

pour accepter la mort sans faiblir, tendre la gorge. On n'en attendait

pas moins dans une culture guerrière, où la valeur

de la vie humaine est très relative - a fortiori

celle d'individus socialement infâmes, paradoxalement autant

adulés que méprisés.

- L'ouvrage séduira les amateurs de péplums

comme les passionnés d'Antiquité, notamment ceux

qui pratiquent la reconstitution historique.

|

| |

|

Eric TEYSSIER & Brice LOPEZ, Gladiateurs.

Des sources à l'expérimentation (préface

de Christian Goudineau),

Editions Errance, 2005, 156 p.

ISBN 2 87772 315 1 - Prix : 29 EUR |

|

| |

NOTES :

(1) S'il rectifie bien des idées

reçues, l'ouvrage d'E. Teyssier et B. Lopez n'aborde

absolument pas la question du traitement cinématographique

de la gladiature. Mais sur ce site dévoué au péplum,

nous ne pouvons évidemment pas éluder cette problématique

dans la recension de leur livre.

Pour plus ample informé, nous vous renvoyons à

notre article paru voici quinze ans : Michel ÉLOY, «Les

gladiateurs au cinéma» (pp. 277-294), in Spectacula

I. Gladiateurs et Amphithéâtres (sous la dir.

Claude Domergue, Christian Landes et Jean-Marie Pailler), Lattes,

Editions Imago [Musée archéologique Henri Pradès],

1990. - Retour texte

(2) Le même problème

se pose dans les films de cape et d'épée, où

des cascadeurs pratiquent une escrime-spectacle, qui n'a rien

en commun avec celle qui a cours dans les salles d'armes. -

Retour texte

|

|