|

| |

| |

Spartacus

(Robert

Dornhelm - EU, 2004)

Le retour de Spartacus

|

|

| |

| |

| |

| Spartacus nous revient

dans une nouvelle adaptation pour la TV, signée

Robert Dornhelm. Les extérieurs furent tournés

en Bulgarie (1),

autrefois la Thrace (2).

Le roman d'Howard Fast avait déjà été

porté à l'écran par Kirk Douglas

et Stanley Kubrick en 1960 (4 Oscars en 1961 [3]).

Au contraire du Spartacus de Koestler (1939),

amer bilan d'un communiste déçu, Fast

empli d'exaltation militante composa le sien

(1951) en pleine répression maccartyste. |

Fast food

Dans ses grandes lignes le scénario de Robert Schenkkan,

prix Pulitzer en 1992 pour The Kentucky Cycle, reprend

la trame linéaire du film de Kubrick, préférable

à l'évocation toute en flash-back et

allers-retours du roman de Fast, mais

en le complétant d'éléments historiques

négligés tant par le roman original que par

la version cinématographique de 1960. Voué

semble-t-il aux remakes des grands péplums

des Sixties, le producteur Ted Kurdyla nous avait

déjà donné l'année précédente

un Helen of Troy.

Desire is War (2003) (4)

mis en scène par John Kent Harrison, qui reprenait

la trame du film homonyme de Robert Wise.

Certes, Goran Visnjic - le Dr Luka Kovac dans la série

TV Urgences - et Angus Macfadyen ne risquent pas

de nous faire oublier Kirk Douglas et sir Laurence Olivier.

Ni Ross Kemp, l'entraîneur des gladiateurs Cinna,

le Marcellus (Charles McGraw) du film de Kubrick dans le

rôle du «parfait méchant». Quand

à Charles Laughton (Gracchus) et Peter Ustinov (Lentulus

Batiatus), c'étaient des pointures, des vedettes

confirmées, que dire : des monstres sacrés,

à la cheville desquels n'arrivent pas le pourtant

excellent Alan Bates (Zorba le Grec, Love), vieilli,

méconnaissable, ni le cauteleux Ian McNeice. |

|

Déjà vu dans les rôles du roi Bruce (Braveheart,

1995), Richard Burton/Marc Antoine (The Elizabeth Taylor Story,

TV 1995), Lucius (Titus, 1999) et Zeus (Jason et les

Argonautes, 2000), Angus Macfadyen nous campe un Crassus pompeux

et affecté, pas du tout l'homme d'affaires pragmatique

enrichi par les proscriptions et la spéculation immobilière,

que l'on aurait pu imaginer. De vieille noblesse consulaire, Crassus

ne démarra-t-il pas dans la vie avec un capital de 300

talents pour, à sa mort, en laisser 7.500 ? Du reste, le

scénario écrase la chronologie historique et le

contexte politique romain pour en ramener les protagonistes à

des caricatures simplifiées. Pas évident, le métier

de scénariste ! C'est ainsi que Jules César «réconciliant»

Pompée et Crassus en... 71, anticipera quelque peu ses

bons offices de 60 (fondation du premier triumvirat). Et que rapprochées

dans le temps, les deux premières «guerres serviles»

de Sicile (138-132 et 104-100) paraîtront avoir eu lieu

l'année précédente (5).

Avec une moindre durée - Kubrick 189', Dornhelm 165' -,

le scénariste Robert Schenkkan réussira néanmoins

à développer certains épisodes de l'épopée

des gladiateurs rebelles comme : 1) la destruction de l'armée

de Clodius Glaber au pied du Vésuve (6);

2) les Romains vaincus contraints de se battre comme des gladiateurs;

3) la décimation des légions de Crassus; 4) la séparation

d'avec Crixos et la défaite de ce dernier au pied du mont

Garganus; 5) l'encerclement des rebelles dans le Bruttium à

l'automne 72 et, enfin, 6) Pompée (7)

raflant tous les mérites de la victoire, les honneurs du

Triomphe et la déception de Crassus qui ne récolte

que l'Ovation. |

|

1. Cruautés guerrières

La décimation de leurs propres troupes par les Romains,

punition militaire, la vengeance des gladiateurs rebelles qui,

tout compte fait, ne devaient sans doute pas valoir beaucoup mieux

que leurs anciens maîtres sont deux moments forts de l'épopée

historique de la Troisième guerre servile. Quid

à l'écran ?

1.1. La décimation

Selon le roman de Fast, Crassus décima dix pour cent des

5.000 hommes de la VIIe légion, soit un peu moins de 500

légionnaires si l'on considère qu'elle venait déjà

d'encourir des pertes. Selon la VF du téléfilm 2003,

«seulement» 150 légionnaires firent les frais

de la décimation

ordonnée par Crassus - il s'agissait de la légion

de Mummius (8),

qui après avoir prématurément attaqué

s'était débandée.

L'épisode est emprunté à Plutarque selon

qui, du reste, Mummius ne semble pas avoir été pris

par les gladiateurs révoltés : «4.

Crassus blâma rudement Mummius, puis arma de nouveaux soldats

en leur demandant des garants pour attester qu'ils les conserveraient

[leurs armes]. Enfin, prenant les cinq cents du premier rang

qui avaient surtout déclenché la panique, il les

partagea en cinquante dizaines et fit mettre à mort dans

chacune un homme tiré au sort. Il leur infligeait ainsi

un châtiment traditionnel qui était tombé

en désuétude depuis de longues années. 5.

Une honte particulière est attachée à ce

genre de mort, et l'exécution, accompagnée de rites

sinistres et effrayants, se fait sous les yeux de tous. Après

avoir corrigé de la sorte ses soldats, Crassus les mena

contre les ennemis» (PLUT., Crassus, IX-XV).

Crassus fit donc exécuter cinquante légionnaires

(cf. SALL., Hist., IV, 22), mais selon APPIEN (G.

Civ., I, 118) cette décimation aurait porté

sur le chiffre incroyable de quatre mille hommes, soit le dixième

de dix légions de quatre mille hommes ! Entre les deux,

le scénariste du téléfilm a donc opté

pour... plus qu'un moyen terme !

1.2. La vengeance des gladiateurs

Œil pour œil, dent pour dent. Faits prisonniers, les

généraux Marcus Servius, un ancien consul, et Pilico

Mummius, ami d'enfance de Crassus, sont contraints de se battre

à mort comme des gladiateurs, dans le roman de Fast. Mais,

selon le téléfilm 2003, le général

survivant fut ensuite, mais plus tard, crucifié - par dépit

- devant les fortifications de Crassus qui a encerclé les

rebelles dans le Bruttium (9).

Dans la version 1960, l'épisode a été décalé

au tout début de la révolte, lorsque pillant leur

villa, les esclaves contraignent deux patriciens à s'étriper

mutuellement, alors que dans le téléfilm 2003, conformément

au roman de Fast, c'étaient ces deux généraux

romains qui étaient ainsi obligés de se combattre

- ce qui est plus judicieux au niveau de l'empathie et, surtout,

moins choquant que de voir ainsi maltraités deux «paisibles

civils», âgés de surcroît, même

si de par leur position sociale on comprend qu'ils font partie

des impitoyables exploiteurs des esclaves.

En réalité cet épisode avait mis aux prises,

début 72, les 3 ou 400 survivants des légions des

consuls Publicola et Clodianus, lors des jeux funèbres

de Crixos. «Plus tard, (...) ceux qui haïssaient

le plus les esclaves, et ceux qui en savaient le moins long sur

ce qui s'était passé (10),

(...) dirent que les esclaves obligeaient les prisonniers romains

qu'ils avaient faits à s'entre-tuer [comme des gladiateurs].

(...) On fut donc assuré - comme l'ont toujours été

les maîtres - que lorsque le pouvoir échoit à

ceux qui ont été opprimés, ils s'en servent

pour faire la même chose que leurs oppresseurs. (...) Il

n'y avait jamais eu d'orgie de massacre dans l'arène

[des esclaves révoltés]... il n'y avait eu que

cette unique fois où Spartacus, animé d'une rage

et d'une haine froides, avait désigné les deux patriciens

romains (11)

en disant : Vous ferez ce que nous avons fait ! Allez nus sur

le sable, avec des couteaux, vous apprendrez comment nous mourrions

pour l'édification de Rome et le plaisir de ses citoyens»

(12). |

|

|

1.3.

Un marxiste trompé

Fast excuse les hommes de Spartacus, pour qui il prend fait

et cause en écrivant leur roman, usant de sa liberté

d'auteur-dieu pour, sinon les disculper, tout au moins minimiser

leurs crimes. Car ces représailles sont des crimes

et Varinia le fait clairement comprendre à Spartacus,

lorsque celui-ci fait crucifier le général

romain survivant (téléfilm 2003) ! «Ne

fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît»,

dit le proverbe. Mais les rebelles ont «déjà

donné», et doivent épancher leur rancune.

Nier leurs représailles serait aussi naïf que

de minimiser la dureté, voir la cruauté des

maîtres romains qui s'étale dans toute la littérature,

de Varron à Apulée en passant par Juvénal

et Plaute (13).

Autant prétendre que la Révolution d'Octobre

se fit sans bavures de le part des Bolcheviques, comme du

reste de la part des Blancs. Deux ans après avoir

écrit Spartacus, Fast devait recevoir le Prix Staline

de la Paix (1953), distinction rare pour un Américain,

en pleine guerre froide. Et trois ans plus tard, bouleversé

par la révélation des crimes du régime

stalinien, Fast - sans renier ses idéaux, au contraire

- démissionna discrètement du parti communiste

américain (1956). Discrètement, afin de ne

pas embarrasser ses camarades de combat.

Dans le Docteur Jivago (David Lean, 1965), conséquence

de la révolution, les communistes installaient des

miséreux sans-abris dans l'hôtel privé

du héros «bourgeois», n'abandonnant à

son propriétaire qu'une modeste chambre. La réquisition

était compréhensible, même si quelque

part dérangeante. La version 1960 de Spartacus

n'occultait pas la brutalité des esclaves révoltés,

qui parfois génère un sentiment de malaise

comme la scène du pillage de la villa campanienne,

lorsque les deux patriciens âgés dont nous

avons parlé sont contraints de se battre l'un contre

l'autre comme des gladiateurs. Utile au scénario,

la séquence du pillage de la villa patricienne,

avec son cortège de déprédations et

de vengeances offrait à Kirk Douglas-Spartacus l'occasion

d'affirmer son personnage de leader charismatique humaniste.

Spartacus peut proclamer à la face de tous la honte

qu'il y aurait, pour les esclaves, à retomber dans

les travers de leurs anciens maîtres.

Les esclaves ne vaudraient-ils pas mieux que leurs bourreaux,

dont ils prétendent s'émanciper ?

|

|

Rosa LUXEMBOURG,

Lettres et tracts de Spartacus,

Editions de la Tête de Feuilles, 1972 |

|

Dans le téléfilm 2003, la patricienne Helena et

son frère tombent entre les mains de l'armée des

rebelles et se font lyncher par leurs propres porteurs de litière

- mais hors-champ ! La caméra revient alors sur le palanquin

où gît le cadavre ensanglanté de celle qui

à l'école de Batiatus, peu de temps auparavant,

se délectait avec ses amis de la mise à mort de

gladiateurs. Spartacus en est réduit à constater

qu'il ne peut totalement contrôler les forces qu'il a déchaînées.

Certes, il arrive à les canaliser vers un but encore mal

défini, mais il ne peut empêcher les excès

ou les bavures de ces pauvres gens sans éducation, qui

ont tant souffert.

En prenant de la graine, des romanciers français plus récents

et plus réalistes, comme Joël Schmidt (1998) et Gérard

Pacaud (2004) auront de Spartacus une vision un peu moins idéalisée

: celle d'un chef de horde qui n'arrive plus à maîtriser

ses troupes. G. Pacaud soulève le voile sur un patricien

démembré à la hache, son épouse enceinte

éventrée et le fœtus arraché, jeté

aux pourceaux etc. : «Le massacre de la famille du sénateur

et de ses esclaves (restés fidèles) n'éveilla

en Spartacus aucune compassion (14).»

|

|

Joël SCHMIDT, Spartacus, Mercure de France,

1988, 207 p.

et Gérard PACAUD, Spartacus. Le gladiateur et

la liberté, Paris, Ed. du Félin, coll.

«Kiron», 2004, 280 p. |

|

Les viols en moins - qu'il faut imaginer

hors champ de la caméra -, le pillage de la villa

campanienne annonçait, dans le film de Kubrick, la fameuse

séquence du Dernier train du Katanga (Two Mercenaries,

Jack Cardiff, 1967), lorsque les passagers du train tombaient

entre les mains des rebelles mulélistes, les «Simbas»

qui massacraient hommes, femmes et enfants européens ou

africains dans des conditions atroces (15).

«C'est tout de suite l'émeute, les sévices,

le pillage. (...) Des hordes de soldats mutinés,

traînant avec eux des femmes blanches déshabillées

et sanglantes, occupent les carrefours et brisent toutes les vitrines

de Léopoldville. (...) Un seul but : humilier et

tuer les Blancs. (...) Partout des agitateurs courent le

pays et sèment la mort, au nom d'un marxisme teinté

de sorcellerie. Crimes rituels, viols, tortures, telle est leur

méthode pour prendre en main les populations de la brousse.

(...) Après les injures, les coups. On me frappe à

coups de gourdin, les machettes font des tourbillons impressionnants

au-dessus de ma tête. Tous hurlent, comme pour se donner

du courage. (...) Je songeais à ceux à qui

l'on avait coupé les bras et les jambes et enfoncé

des bâtons dans leurs plaies béantes, en les obligeant

à marcher. Et les colons, les missionnaires, les femmes

violées, les officiers massacrés par leurs hommes,

les Noirs fidèles torturés avec leurs maîtres.

Tant de sang, tant de larmes, tant de haine» (16). |

|

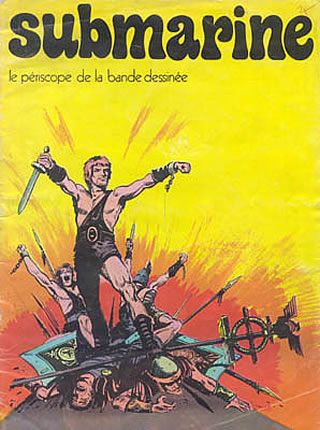

Une version bédéique de

Spartacus dessinée par Pierre-Léon Dupuis

sur scénario de Sylvie de Nussac, la critique théâtrale

du Monde ! (Submarine, Périscope de Bande

Dessinée, nĘ 7 & 8, 1974). Curieuses connotations

antifascistes : les aigles des «méchants»

romains incluent la croix celtique, symbole alternatif à

la croix gammée nazie. Le personnage de Spartacus

est dessiné d'après des photos du danseur

soviétique Vladimir Vassiliev, qui tient le rôle

titre dans la version cinématographique (1976) du

ballet de Khatchaturian |

|

Puissant ou misérable, l'homme

reste un loup pour l'homme. Toutefois, il convient de relativiser

les choses, sous peine de révisionnisme. Il ne nous appartient

pas de porter un jugement moral sur les Romains et leur système

esclavagiste qui, après tout, n'a été aboli

dans nos sociétés occidentales que depuis fort peu

de temps. Encore ne sommes nous pas toujours à l'abri de

certaines résurgences, de bouffées de totalitarisme

de droite ou de gauche faisant peu de cas de la dignité

humaine ! Jacques «Alix» Martin, dans sa BD Le

fils de Spartacus, n'a pas craint de résumer l'épopée

spartaciste comme n'étant rien de plus que le pillage de

l'Italie par une bande de brutes sauvages ! «L'on va

revoir ces bandes de pillards féroces mettre l'Italie à

feu et à sang» (p. 5, 4e v.), «ivres

de rancune, (ils) pillèrent et saccagèrent

les villes de Nola, Suesula et Calatia... Ce fut terrible»

(p. 19, 10e v.), puis ils «allèrent détruire

Métaponte, l'antique cité grecque» (p.

24, 2e v.). Et Martin de montrer, en gros plan, un gladiateur

au faciès patibulaire, serrant dans un bras un jeune garçon

terrorisé, en brandissant de l'autre main une volaille

sur fond d'incendie et de corps brutalisés. Influencé

par son ambitieuse maîtresse Maia, Spartacus se comporte

en potentat et dans sa «cité idéale»(17)

se dressent bientôt croix et gibets où se balancent

ceux qui entrent en désaccord avec lui. Les marxistes auront

beau faire sur Spartacus une projection de préoccupations

qui leur sont propres, il n'en demeure pas moins vrai que nous

ignorons tout des intentions du gladiateur thrace et de son projet

de société, s'il en eut jamais un(18).

Si leur système social était impitoyable, les Romains

nous ont au moins légué les bases de notre civilisation,

notamment les concepts de droit et de justice. Bien sûr,

leurs excellents principes étaient déformés

par les préjugés de leur temps : qui n'est pas citoyen

n'est rien, et les esclaves sont moins que rien. Mais les citoyens

eux-mêmes sont peu de chose quand l'intérêt

public est en jeu. Les Romains avaient les défauts de leurs

qualités. Les choses étaient-elles mieux chez leurs

voisins ? Il est permis d'en douter.

1.4. Le travail ennoblissait les Romains

Les choix idéologiques de Fast transsudent par tous les

pores de son bouquin. Ainsi au Sénat, le sénateur

Gracchus interroge un légionnaire rescapé, Aralus

Porthus : «As-tu un métier ? (...) Non... je n'ai

pas de métier sinon de faire la guerre, dit le soldat.

(...) Depuis combien de temps sers-tu dans la Troisième

Cohorte ? - Deux ans... et deux mois. - Et avant ? - Je vivais

des secours de la république». Instrument d'oppression,

l'armée romaine est donc le débouché naturel

des chômeurs, des propres à rien qui n'ont pas

de métier. Les guerres civiles, puis d'expansion ont

transformé le soldat-citoyen en mercenaire corps et âme

inféodé à son condottiere de général.

«Sur les terres de notre bon hôte,

pérore Cicéron, vivaient jadis au moins trois

mille familles de paysans. A raison de cinq personnes en moyenne

par famille, cela faisait quinze mille individus. Et ces paysans

étaient de rudement bons soldats (...). Et de bons

fermiers aussi. Ils ne savaient peut-être pas cultiver des

pelouses ni tracer des parcs, mais prenez l'orge. Rien que l'orge

: le soldat romain marche à l'orge (19).

Y a-t-il un arpent de ton domaine, Antonius, qui produise

moitié autant d'orge qu'un paysan travailleur parvenait

à en récolter sur la même surface ?

- On n'en produit même pas le quart, reconnut Antonius Caius.

(...)

- Et pourquoi... pourquoi ? demandait Cicero. Pourquoi

nos esclaves ne sont-ils pas capables de produire autant ? La

réponse est bien simple.

- Parce qu'ils n'en ont pas envie, déclara tout uniment

Antonius.

- Voilà... parce qu'ils n'en ont pas envie. Pourquoi

cela les intéresserait-il ? Quand on travaille pour un

maître, le seul but que l'on ait est de saboter le travail.

Inutile d'affûter le soc des charrues, ils auront tôt

fait de l'ébrécher. Ils brisent les faux, rompent

les fléaux et avec eux le gaspillage devient un principe.

Voilà le monstre que nous avons créé à

notre usage. Sur ces dix mille arpents vivaient jadis quinze mille

personnes; il y a maintenant ici un millier d'esclaves et la famille

d'Antonius Caius, tandis que les paysans croupissent dans les

faubourgs et les ruelles de Rome. Il faut bien comprendre cela.

C'était facile, bien sûr, quand le paysan en rentrant

de la guerre trouvait sa terre envahie par les mauvaises herbes,

sa femme dans le lit d'un autre et des enfants qui ne le reconnaissaient

même pas, c'était facile de lui donner en échange

de sa terre une poignée d'argent et de le laisser venir

à Rome pour y vivre dans les rues»(20).

L'impérialisme romain est une hydre qui a commencé

par dévorer ses propres défenseurs, les soldats-citoyens.

Aucune des deux versions (1960 et 2003) n'a jugé bon de

reproduire ce discours qui, en vérité ne figurera

que dans la bouche de James Mason, plaidant au Sénat pour

l'intégration des Barbares dans l'Empire, paysans libres

plutôt qu'esclaves. Et c'était dans une production

de Samuel Bronston, La chute de l'Empire romain (1964),

réalisée - ironie - par Anthony Mann. Cet Anthony

Mann qui, imposé par Universal à Kirk Douglas, travailla

une semaine sur le film (la scène dans les mines de Lybie,

filmée en Californie dans la Vallée de la Mort,

en janvier 1959, c'est lui), avant que l'acteur-producteur ne

le vire au profit de Kubrick (21)

! Trois cents pages plus loin, Gracchus rétorquera à

Cicéron :

«Songe un peu, mon cher Cicero, à ce que le soldat

romain a à perdre si les esclaves triomphent. Les vainqueurs

auraient terriblement besoin de lui, car il n'y a pas assez d'esclaves

pour cultiver comme il faut la terre. Il y aurait assez de terres

pour tout le monde, et notre légionnaire verrait alors

se réaliser son rêve le plus cher : avoir son petit

coin de champ et sa maison. Et pourtant il marche pour détruire

ses propres rêves, afin que seize esclaves puissent continuer

à trimbaler un gros porc comme moi dans une litière

capitonnée. Nies-tu la vérité de mes propos

?» (22).

Le travailleur libre est donc de meilleure rentabilité

que l'esclave. Mais est-ce pour autant la solution au problème

de l'exploitation de l'homme par ses semblables ? Non sans inquiétude,

le marxiste Fast laisse entrevoir à Caius la seconde étape

de la révolte de l'homme asservi : la révolte prolétarienne.

Le capitaliste Crassus convie ses amis à visiter ses fonderies

où travaillent des hommes libres, «Un esclave

mange votre nourriture et meurt. Mais ces ouvriers se transforment

en or. Et je n'ai pas à m'occuper de les nourrir et de

les loger non plus. (...) Les ouvriers se révolter

?» Crassus sourit et secoua la tête. «Non,

cela n'arrivera jamais. Ce ne sont pas des esclaves, tu comprends.

Ce sont des hommes libres. Ils peuvent aller et venir comme il

leur plaît. Pourquoi se révolteraient-ils jamais

? (...) Non. En fait, durant toute la Guerre Servile nous

n'avons jamais éteints nos fours. Il n'y a aucun lien entre

ces hommes et des esclaves.»

Pourtant, alors qu'il quittait la fabrique, «Caius se

sentait envahi par une impression de malaise. Ces hommes étranges,

silencieux, barbus qui travaillaient si vite et avec une telle

dextérité, lui inspiraient une sourde crainte. Et

il ne s'expliquait pas pourquoi» (23).

|

|

|

2. Le roman d'Howard Fast

Achevé d'écrire à New York en juin 1951,

le roman d'Howard Fast (CLICK,

CLICK

et CLICK)

(24)

fut d'abord vendu sous le manteau. Il importe de rappeler que

ce communiste américain plus tard repenti (cf. «The

Naked God : The Writer and the Communist Party», 1957) avait

été inscrit sur la liste noire du sénateur

Maccarthy en raison de son soutien aux républicains espagnols,

comme il le contera dans son livre Le Serment (25),

et même emprisonné (26).

Spécialiste des récits historiques, il a traité

de la guerre de l'indépendance américaine (Two

Valleys, 1933 et The Unvanquished, 1942), composé

la chronique de cinq générations de fermiers américains

(Strange Yesterday, 1934), raconté l'armée

révolutionnaire de Valley Forge (Les Héros désespérés/Conceived

in Liberty, 1939), la déportation des Peaux-rouges

(Le Dernier espoir : le roman des Peaux-rouges/The Last Frontier,

1944), la guerre de Sécession (La Route de la Liberté/Freedom

Road, 1944), les frères Macchabées (My

Glorious Brothers [27],

1950) et Moïse (Moses, Princes of Egypt, 1959). Egalement

auteur de nombreux polars, il est - paradoxalement - surtout connu

du public français pour son recueil de nouvelles de science-fiction

publié chez Marabout, Au seuil du Futur (1961).

2.1. L'outil doué de parole

Pourtant Howard Fast, de son propre aveu, n'a pas cherché

à écrire un «roman historique». N'espérons

donc pas trouver dans Spartacus la relation «archéologique»

d'un événement du passé : l'auteur a seulement

voulu composer un apologue, se livrer à une réflexion

sur l'esclavage. D'où l'insertion d'un M. Tullius Cicero

- notre Cicéron - porte-parole de l'idéologie romaine-esclavagiste,

pour laquelle l'esclave qu'est qu'un «outil doué

de parole» (instrumentum vocale, l'expression est,

en réalité, de Varron). Les esclaves ne respectent

rien de ce qui est à leur maître. «On obtient

de meilleurs résultats en attelant des esclaves à

la charrue, observa Cicero (...). La bête qui pense

est toujours préférable à celle qui est incapable

de pensée. Cela va de soi. Et puis un cheval vaut cher.

Il n'y a pas de tribus de chevaux contre lesquelles nous puissions

partir en guerre pour ramener cent cinquante mille prisonniers

qu'on vendra aux enchères. Du reste, si on utilise des

chevaux, les esclaves les abîmeront. (...) - C'est

exact, acquiesça Antonius. Les esclaves tueront un cheval.

Ils n'ont aucun respect pour rien de ce qui appartient à

leur maître... sinon leur propre personne» (28).

Le mépris ou l'ignorance des Romains est également

signifié d'une manière plus insidieuse par des phrases

comme : Helena «méprisait toute cruauté

inutile envers les animaux, qu'il s'agît d'esclaves ou de

bêtes de somme» (29).

Ou nos patriciens de s'étonner de ce que la vue des 6.412

crucifiés de la voie Appienne terrorise leurs porteurs

de litières, ces objets fonctionnels en principe dénués

de sentiments, de psychologie :

- Sans doute s'imaginaient-ils à la place des suppliciés,

dit le général [Crassus] en souriant.

- Peut-être. Crois-tu qu'on puisse trouver chez des esclaves

de pareils sentiments ? Nos porteurs de litière sont pour

la plupart nés en servage, presque tous ont été

rompus au fouet à l'école d'Appius Mundellius et,

tout en étant robustes, ils ne valent guère mieux

que des animaux. Seraient-ils capables de s'identifier ainsi à

autrui ? J'ai du mal à croire à l'existence de telles

qualités chez des esclaves. Mais tu dois le savoir mieux

que moi. Penses-tu que tous les esclaves aient compati aux malheurs

de Spartacus ?

- Je crois que oui, pour la plupart (30).

Fast mêle la dialectique marxiste à des emprunts

à Caton l'Ancien, homme rude et avare, mais qui s'y connaissait

en matière d'esclaves car il peinait aux champs avec les

siens et partageait leur ordinaire. Caton l'Ancien ou Caton le

Censeur (234-149), M. Porcius Cato pour l'état civil, appartenait

à ces «vieux romains» de la République,

austères et vertueux. Moins d'un siècle après

lui, les patriciens de Fast sont - bien évidemment - d'une

toute autre trempe, fats et délicats.

Ainsi, pour pouvoir manger «convenablement» une personne

de qualité doit avoir au moins quatre esclaves spécialisés

: un libarius (pâtissier), mais encore «le

cocus, les pistores et obligatoirement un dulciarus,

sinon il faut envoyer acheter les sucreries cuites au marché,

et l'on peut tout aussi bien s'en passer». Et un privata

qui ne s'occupe que de ranger les vêtements, pas même

de les laver, et cependant tout est en dessous de tout ! Quel

service, mes amis ! Et l'épouse de reprocher à son

mari qu'il lui faut «tous les mois un nouveau tonsores

(sic); il n'y a qu'un dieu qui puisse te raser comme il faut,

mais moi si je te demande un autre coiffeur ou un masseur...»

Et le mari de répondre, du tac au tac : «Ce n'est

pas tout d'avoir besoin de cent esclaves (...), mais il

faut les former... et même quand on les a formés,

je me demande parfois si cela en vaut la peine.» |

|

|

2.2.

«Christ marxiste»

La version 1960 nous montre un Spartacus ignorant (il est né

esclave, et n'a reçu aucune éducation) mais avide

de savoir, qui demeure toutefois muet quant à d'éventuels

états d'âmes mystiques. Bien évidemment à

l'époque, un film américain ne pouvait trop ériger

en héros un adepte du matérialisme historique pur

et dur. Le téléfilm 2003, par contre, nous fait

découvrir un Spartacus athée, qui ne croit en rien,

en aucun dieu. C'est Varinia la Celte qui tentera de lui inculquer

quelque spiritualité (31)

- mais dans le roman d'H. Fast, Varinia ne semble pas spécialement

concernée par les questions d'ordre spirituel. C'est une

liberté qu'a pris le romancier américain d'avec

ses sources : Plutarque (Crassus, VIII, 4) nous apprend,

en effet, que la compagne anonyme de Spartacus - Thrace comme

lui - est une prêtresse de Dionysos, sujette à des

transes mystiques. Joël Schmidt (Spartacus, 1998),

qui la nomme Thracica, en fera ses choux gras, et plus récemment

G. Pacaud (Spartacus, 2004) verra Arcanoë - ainsi

l'a-t-il baptisée - régulièrement organiser

des bacchanales pour le plus grand bien des damnés de la

terre : la horde des esclaves rebelles est devenue un «club

échangiste» ! Voilà le paganisme remontant

aux sources du «communisme primitif»...

Il est à noter - et le détail n'est certes pas

innocent - que le dernier gladiateur crucifié, devant les

portes de Capoue, sera le Juif David, de la sorte implicitement

promu «Christ marxiste». Dans le film 1960, David

n'est plus qu'un nom plaqué sur un personnage de gladiateur

interprété par Harold J. Stone, relégué

à l'arrière-plan. Le juif David, avait un rôle

autrement plus intéressant dans le roman : c'est lui qui

voulait transformer les prisonniers romains en gladiateurs, lui

aussi qui était crucifié le dernier, aux portes

de Capoue. Mais Kirk Douglas (à la ville Yssur Danielovitch

Demsky, fils d'immigrés juifs russes), qui voyait en Spartacus

un second Moïse sortant d'Egypte son peuple d'esclaves, avait

une vision «sioniste» de son film (32).

Spartacus/Moïse aurait tenté de conduire les opprimés/les

élus vers la Terre promise... (!). C'est pourquoi Douglas

transféra sur Spartacus, c'est-à-dire sur lui-même,

certains traits qui initialement appartenaient à David.

Et c'est ainsi que, dans le film, c'est Spartacus qui sera - anonymement

- crucifié, en dernier, alors que chez les historiens romains

le Thrace était tué dans la bataille, mais son corps

n'était pas identifié - ce qui laissait le champ

libre à toutes les hypothèses romanesques possibles

(33).

2.3. Plan du roman

Le roman d'H. Fast ne se présente point comme un récit

linéaire, mais comme une série de dialogues où

l'on voit se rencontrer des gens qui ont connu Spartacus à

l'un ou l'autre moment de sa vie, ou, tout simplement, ont entendu

parler de lui.

1ère partie : Comment Caius Crassus voyageait sur

la grand-route de Rome à Capoue, en ce mois de mai -71.

- La «guerre des gladiateurs» qui vient de s'achever,

vue par des patriciens réunis par hasard dans la Villa

Salaria (13 chapitres).

2e partie : Ce que Crassus, le grand général,

raconta à Caius Crassus à propos d'une visite

que lui fit à son camp, Lentulus Batiatus, qui dirigeait

une école de gladiateurs à Capoue. - Le témoignage

de Batiatus nous apprend les origines de Spartacus, arraché

aux mines de Nubie (5 chapitres).

3e partie : Récit du premier voyage à Capoue

que firent Marius Bracus et Caius quelque quatre années

avant la soirée à la Villa Salaria. Combat

entre deux paires de gladiateurs. - Le jeune Caius se souvient

de sa visite à Capoue (10 chapitres).

4e partie : Où il est question de Marcus Tullius Cicero

et de l'intérêt qu'il portait aux origines de la

grande Guerre Servile. - Analyse de la «guerre servile»

par un jeune politicien ambitieux, Cicéron, ses causes

et son développement (11 chapitres).

5e partie : Dans laquelle on trouvera évoqués

certains souvenirs de Lentulus Gracchus, concernant notamment

son séjour à la Villa Salaria. - Le sénateur

Gracchus se souvient de la stupéfaction du Sénat

à l'annonce de la révolte des esclaves et de la

première défaite d'une légion (7 chapitres).

6e partie : Où il est question du voyage à

Capoue de quelques-uns des invités de la Villa Salaria,

de quelques aspects de cette belle cité, et de la crucifixion

des derniers gladiateurs dont furent témoins les voyageurs.

- Spartacus revit dans la mémoire de David agonisant,

le dernier de ses compagnons, crucifié aux portes de

Capoue (10 chapitres).

7e partie : Où il est question du retour à

Rome de Cicero et de Gracchus. Des propos qu'ils tinrent durant

le voyage, du rêve que fit Spartacus et de la façon

dont Gracchus en eut connaissance. - Crassus et Gracchus

s'opposent dans leur quête de l'amour de Varinia, veuve

de Spartacus. Par elle, nous découvrons le monde de justice

et d'égalité dont avait rêvé Spartacus

(8 chapitres).

8e partie : Dans laquelle Varinia trouve la liberté.

- Varinia transmet à son fils, le fils de Spartacus,

son idéal de résistance à Rome et aux valeurs

qu'elle incarne (2 chapitres).

2.4. Les protagonistes fastiens

Certains personnages du roman seront télescopés

pour n'en faire qu'un dans le film 1960 (clivages conservés

dans la version 2003), ainsi le riche et homosexuel Marcus Bracus,

commanditaire du combat privé à Capoue. Dans le

roman, Marcus Bracus - qui se fond dans le «Marcus

Licinius Crassus» du film - demande un combat à mort

pour divertir son jeune amant Caius Crassus (34

(«Clodius Glaber», dans le film). Le couple est accompagné

de Lucius et de son épouse, non nommée.

«Quatre ans plus tard», un autre groupe d'amis entourant

le même jeune Caius Crassus (35),

soit sa sœur Helena et l'amie de celle-ci, Claudia,

vont retrouver à la Villa Salaria appartenant à

un certain Antonius Caius (36),

où sont déjà arrivés le général

vainqueur Licinius Crassus, le sénateur démocrate

Lentulus Gracchus interprété par Charles

Laughton dans le film, et Marcus Tullius Cicero, autre

personnage non retenu dans les deux versions filmiques. C'est

pour le romancier l'occasion de confronter dans un débat,

à table, les thèses pro-esclavagistes de Cicéron

et anti-esclavagistes de Gracchus.

Dalton Trumbo (37)

va bâtir son casting «romain» à

partir de là. Soit d'une part le quatuor formé par

Marcus Crassus (Laurence Olivier), sa maîtresse Helena Glabrus

(Nina Foch), le frère de celle-ci Clodius Glaber (John

Dall) et Claudia Marius (Joanna Barnes) sa jeune épouse

ou fiancée et, d'autre part, les personnages de Batiatus

(Peter Ustinov) et son «patron» Gracchus (Charles

Laughton) - auxquels il n'aura plus que Jules César (John

Gavin) à rajouter. César n'apparaît nulle

part dans le roman.

Notons que l'alliance politique de Gracchus et César

contre Crassus se trouve être, par ailleurs, une hérésie

historique - César ayant toujours été un

allié de Crassus. En ce qui concerne Caius Crassus (nom

qui malheureusement prête à confusion avec celui

du général [où donc Fast avait-il la tête

?]), Dalton Trumbo estima plus intéressant de directement

confronter, au pied du Vésuve, le général

vaincu avec un vainqueur qui n'était autre que ce gladiateur

dont il s'était diverti à Capoue.

En lisant Fast, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de

consul à Rome en -73. Le romancier laisse son personnage,

Gracchus, mener les débats au Sénat comme senator

inquæsitor, ou jouter à loisir contre Crassus.

Un coup d'œil dans les Fastes consulaires nous apprend toutefois

que les consuls de 73 étaient C. Cassius Varus et M. Terentius

Varro. Cette absence de souci historique (38)

prive Fast d'un personnage intéressant (39),

car Terentius Varro - plus connu comme Varron - peut-être

considéré comme le théoricien de l'esclavagisme.

Originaire de Reate en Sabine, Varron (116-28 av. n.E.) était

un Romain foncièrement honnête et droit, nostalgique

des antiques vertus romaines et pénétré d'hellénisme

tout en même temps. Admirateur de Caton le Censeur, il prônait

dans le traité qu'il consacra à l'exploitation d'un

domaine rural, le De re rustica (40),

le retour des Romains à la terre. Mais il y exposait également

comment rationaliser le travail des esclaves tout en évitant

le gaspillage.

On conçoit qu'un tel personnage si différent du

«capitaliste» corrompu Crassus ait été

boudé des romanciers qui - G. Pacaud excepté (41)

- semblent ignorer son existence. Ultérieurement, Varron

sera légat de Pompée dans sa campagne contre les

pirates (67-66). Au début de la guerre civile, il devint

gouverneur pompéien de l'Espagne ultérieure. Une

de ses deux légions ayant déserté pour passer

à Jules César, il se rendit avec l'autre et devint

son ami. Varron devait déjà avoir, à ce moment,

une solide réputation d'érudit, car en -47 César

lui confia la direction des bibliothèques publiques qu'il

venait de créer à Rome. Il fut plus tard proscrit

par Marc Antoine et passa à Octave, qui lui restituera

ses biens. Polygraphe, Varron composa soixante-quatorze ouvrages,

soit 620 livres, traitant des sujets les plus divers, dont bien

peu nous sont parvenus : trois livres de son De re rustica,

cinq de sa De lingua latina et quelques fragments de ses

Antiquités romaines. Un grammairien du IVe s., Flavius

Sosipator Charisius nous a laissé une étonnante

citation de Varron, qui laisse pensif : (...) Spartaco innocente

coniecto ad gl[adiatori]um..., «Spartacus jeté

sans avoir commis de faute dans la gladiature».

Succincts, les récits qui relatent la guerre de Spartacus

(42)

n'attribuent à Varron aucun rôle particulier, ni

décision. De fait, ils ne le mentionnent pas. C'est pourtant

lui et son collègue C. Cassius Varus qui, de facto,

sanctionnèrent l'envoi de Glaber contre les gladiateurs

rebelles. Mais Fast préfère ignorer ce romain vertueux

et austère, pour imaginer le Sénat romain mené

par un personnage à sa meilleure convenance, le démocrate

Gracchus - prolongation des célèbres tribuns de

la réforme agraire (43).

2.5. Lourdeur et licence d'un romancier marxiste

Dalton Trumbo avait beau être homme de gauche et l'un des

Unfriendly Ten, les «Dix d'Hollywood», il détestait

Howard Fast et son marxisme étriqué, le jugeant

«aussi étroit d'esprit que les gens qui combattaient

le communisme» (44).

Dès lors, on ne s'étonnera pas de telle anecdote,

digne d'un roman de science-fiction - Soylent Green n'est

pas loin, quoique... Pline ne rapporte-t-il pas que le sang encore

chaud d'un gladiateur, ou un morceau de son foie pouvait guérir

de l'épilepsie ? - que Fast a placé dans son roman.

C'est l'ultime exploitation de l'homme par l'homme que l'idée

d'un chevalier Caius Marcus Senvius, qui a fait fortune en fabricant

des saucisses... Lorsqu'on lui demande s'il ne regrette pas le

gâchis que représentent les corps de 6.000 esclaves

en train de pourrir sur leurs croix, il répond avec aplomb

que : 6.000 x 150 livres de chair humaine font 900.000 livres.

«J'en ai acheté 250.000 livres» de ces...

«outils» cassés, comme aurait dit Cicéron.

«Je les ai fumés, passés au hachoir, et

mélangés à de la viande de porc assaisonnée

de sel et d'épices. La moitié est destinée

à la Gaule, la moitié à l'Egypte. Et à

un prix très raisonnable» (45).

Le romancier ne se prononce pas sur la question de savoir s'il

s'agit d'une boutade de Marcus Senvius, ou s'il l'a réellement

fait dans la «réalité». Bien ancré

dans le mythe (le festin de Tantale, ceux de Lycaon, d'Atreus

ou du shakespearien Titus Andronicus, saint Nicolas ressuscitant

les écoliers que l'aubergiste a découpés

et mis au saloir), on retrouve ici le vieux fantasme de l'«Auberge

rouge» où l'on assassine les clients pour en servir

la chair aux autres, mais revisité par les méthodes

industrielles du nazisme qui de ses victimes massacrées

ne craignit pas de récupérer cheveux, dents et même

la graisse pour en faire des savons. Fortement épicés

les pâtés et les saucisses sont, par nature, des

aliments de provenance incertaine dont on peut redouter que le

pâtissier - au sens premier du terme, «qui fait des

pâtés» - ne se soit débarrassé

de ses déchets de cuisine, mélangés avec

des chairs illicites (chats, chiens, rats...) ou interdites (chair

humaine). La vieille chanson du Père Lustucru et du chat

de la Mère Michel !

Suite…

|

NOTES :

(1)

... tout comme ceux du Vercingétorix

de Jacques Dorfmann et de l'Astérix de Zidi.

L'ouverture des Pays de l'Est a permis à nombre

de films épiques récents de bénéficier

d'extérieurs d'une grande beauté, ainsi

la Lituanie pour Attila et la Slovaquie pour

Cœur de Dragon.

Dans les années 1980, la République

socialiste de Bulgarie commémora le 1300e anniversaire

de la fondation de l'entité nationale et mit

en chantier plusieurs grands films historiques «officiels»

commémorant les principaux jalons de son histoire

comme la fondation de l'Etat bulgare en 681 (Khan

Asparuch, Ludmil STAÏKOV, 1983 - en VHS VF

: La Gloire de Khan); Cyrille et Méthode

alphabétisant les Slaves (Constantin le

philosophe, de Georgi STOYANOV, 1983); les premiers

monastères (Boris Ier, le dit des lettres,

Borislav SHARALIEV, 1984); la christianisation, en

864 (Boris Ier - Le baptême, Borislav

SHARALIEV, 1984); la lutte contre Byzance, en 811

(Le Jour des souverains, Vladislav IKONOMOV,

1986), etc. Toutefois, bien qu'il naquît dans

leurs montagnes longtemps avant que les Bulgares ne

s'y établissent, ou peut-être bien à

cause de cela, aucun ne fut consacré à

Spartacus. Pour autant, cela ne signifie pas que les

Bulgares aient oublié ce héros de la

Liberté, si hardiment revendiqué par

les communistes, dont nombre de romanciers se sont

attachés à reconstituer les exploits

: St. STOÏLOV (Spartak, 1969), Stoiân

STAÏNOV (Legenda za mladdciâ Spartak

[La légende du jeune Spartak], 1972), M.

Daskalova (Spartak, 1979) et Plamen

TZONEV (Spartak - Le Thrace, 1981). Une mention

spéciale pour Le Thrace de la tribu des

Maides - La jeunesse de Spartak de Todor HARMANDJIEV,

davantage axé sur la description des premiers

habitants de la Bulgarie, ce qui laisse peu de place

à la relation de la révolte des esclaves.

En 1970, le roman fut adapté en BD dans le

magazine bulgare Daga [Arc-en-Ciel]. - Retour

texte |

|

|

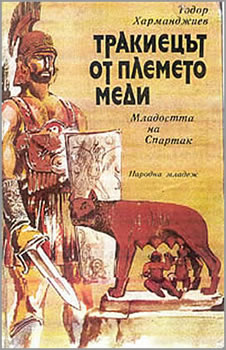

Todor HARMANDJIEV, Le Thrace

de la tribu des Maides - La jeunesse de Spartak,

Edition du Comité central de la Jeunesse

communiste, 1980 (extrait de Yanita KOSTOVA, Images

de Spartacus). |

|

|

(2) Ils sont néanmoins censés

représenter des paysages de l'Italie. - Retour

texte

(3) Pour les Costumes, la Direction

artistique, la Photographie (pour Russell Metty, mais en réalité

ce fut surtout Kubrick qui officia derrière la caméra,

ne laissant guère d'initiative à son directeur

de la photographie) et, pour Peter Ustinov, le Meilleur rôle

secondaire. - Retour texte

(4) Disponible en DVD Universal VO

et VF. - Retour texte

(5) Dans cette nouvelle version 2003,

Crixos se vante d'avoir participé aux deux premières

révoltes ! - Retour texte

(6) Cet épisode figure dans

les versions 1960 et 2003, qui les traitent très différemment

: en 1960, le Vésuve est un volcan pelé; en 2004,

c'est une montagne boisée, avec une falaise à

pic et des sarrements de vignes plus conformes sans doute à

ce qu'était alors le Vésuve 150 ans avant le fameux

cataclysme. - Retour texte

(7) ... à l'instigation du

populiste Lentulus Agrippa qui, dans le téléfilm,

remplace le Gracchus du roman et de la version de Kubrick, tous

deux inventés pour les besoins de la cause.

En réalité, Pompée et Crassus ne se sont

pas «bouffés le nez» comme le laisse entendre

le téléfilm 2003, mais au contraire se sont entendus

pour obtenir l'un le Triomphe sur Sertorius, l'autre l'Ovation

pour sa victoire sur de vils esclaves (mais avec une couronne

de lauriers, au lieu de celle de myrte !), et se faire tous

deux élire au consulat en dépit du fait qu'ils

n'en réunissaient pas les conditions légales.

- Retour texte

(8) Au sujet de Mummius, qui semble

être un descendant du béotien de consul qui en

146 rasa Corinthe, rappelons que Steven Saylor en a fait un

protagoniste de son très bon roman L'étreinte

de Némésis, traçant de lui un portrait

intéressant.- Retour texte

(9) C'est une des incohérence

du scénario, mais au cinéma tout doit s'enchaîner

très vite : Spartacus est venu négocier avec Crassus

l'évacuation de son armée loin de Rome et son

empire, alors que tapis dans les fourrés ses hommes s'apprêtent

déjà à exhiber le général

romain supplicié ! En temps réel, c'est insoutenable,

invraisemblable.

Par contre il est tout à fait exact - selon les textes

- qu'un soldat romain dont le grade ne nous est pas connu fut,

par défi, crucifié sur l'ordre de Spartacus face

aux fortifications de Crassus.- Retour texte

(10) De fait, les auteurs les plus

conséquents, Plutarque, Appien et Florus, ont rendu compte

du bellum Spartacium près de deux siècles

après les faits. Contemporain des événements,

Salluste et Varron - dont on ne possède que de minces

fragments -, semblent eux avoir eu une vision du personnage

plus nuancée, même si pour Cicéron, contemporain

lui aussi, le nom de Spartacus reste synonyme de «brigand

de la pire espèce» (N.d.M.E.). - Retour

texte

(11) Ces deux patriciens romains

ont été clairement désignés, deux

pages avant, comme étant les généraux Servius

et Mummius, dont le gladiateur juif David a exigé qu'ils

combattent comme gladiateurs (FAST, Spartacus, p. 296

- toutes les références au roman d'H. Fast renvoient

à l'édition J'Ai Lu, nĘs 101-102). - Retour

texte

(12) FAST, Spartacus, J'Ai

Lu, p. 298. - Retour texte

(13) Cf. Joël SCHMIDT,

Vie et mort des esclaves dans la Rome antique, Albin

Michel, 1973. - Retour texte

(14) G. PACAUD, Spartacus. Le

gladiateur et la liberté, Paris, Ed. du Félin,

coll. «Kiron», 2004, p. 45. - Retour

texte

(15)... que Cardiff filmait avec

beaucoup de retenue malgré tout, la suggestion étant,

comme souvent, plus insupportable encore que la complaisance.

- Retour texte

(16) Colonel Jean SCHRAMME, Le

bataillon léopard. Souvenirs d'un Africain blanc,

Robert Laffont, 1969. - Retour texte

(17) Cette «Cité Idéale»

est une utopie communiste du dominicain espagnol Tomaso Campanella

(La Cité du Soleil, 1623) intégrée

par Arthur Koestler dans son Spartacus (1939 [trad. fr.

chez Aimery Somogy, 1945]). Le fait que la BD de J. Martin y

réfère, et aussi utilise l'expression christique

«le fils de l'Homme» pour désigner tantôt

le chef des rebelles (Le fils de Spartacus, p. 39, 7e

v. et note), tantôt son fils Spartaculus (op. cit.,

pp. 11, 9e v. et 47, 3e v.), démontre que J. Martin s'est

davantage inspiré de Koestler que de Fast. - Retour

texte

(18) ... ce qui resterait à

démontrer ! - Retour texte

(19) Les légionnaires romains

se nourrissaient de blé. On ne leur distribuait de l'orge

qu'en cas de disette, ou pour les punir (cf. Y. LE BOHEC,

L'armée romaine sous le Haut Empire).

C'est ainsi qu'Auguste «fit décimer et nourrir

avec de l'orge» les survivants de cohortes qui avaient

lâché pied (SUÉT., Aug., 24) (N.d.M.E.).

- Retour texte

(20) FAST, Spartacus, pp.

59-60. - Retour texte

(21) En fait, «Abby»

Mann se laissait un peu trop influencer par Peter Ustinov, cabotin,

qui tirait la couverture à lui. Son éviction fut

semble-t-il assez amicale; en tout cas, quatre ans plus tard,

Mann dirigerait encore Douglas dans Les héros de Telemark

.- Retour texte

(22) FAST, Spartacus, p. 367.

- Retour texte

(23) FAST, Spartacus, p. 357.

- Retour texte

(24) Howard Melvin Fast (11 novembre

1914-12 mars 2003) est issu d'une pauvre famille juive newyorkaise.

Ouvrier métallurgiste originaire de la ville de Fastov,

en Ukraine, son père s'était établi aux

Etats-Unis en 1878, où les services d'immigration l'avaient

rebaptisé «Fast» d'après sa ville

natale. - Retour texte

(25) The Pledge (1988). Le

Serment (trad. Françoise Ravaux), Paris, Messidor

«Roman», 1990. - Retour texte

(26) Il fut incarcéré

le 7 juin 1950, pendant trois mois. C'est au sortir de prison

qu'il entreprit la rédaction de Spartacus. - Retour

texte

(27) A été réédité

par Claude Aziza sous le titre «La Gloire des Macchabées»

in «Omnibus» Jérusalem, le Rêve

à l'ombre du Temple, Paris, Presses de la Cité,

1994. - Retour texte

(28) FAST, Spartacus, pp.

55-56. - Retour texte

(29) FAST, Spartacus, p. 13.

- Retour texte

(30) FAST, Spartacus, p. 42.

- Retour texte

(31) Au sens littéral de spiritus

(«souffle») : Varinia, posant sa bouche sur celle

de Spartacus, y insuffle son âme divine... et sa croyance

religieuse. Cette scène du téléfilm 2003

s'inspire d'un passage du roman de Fast où, dans les

mines, Spartacus aspire par un baiser l'âme d'un jeune

compatriote thrace agonisant (FAST, Spartacus, p. 103).

Le «baiser à la russe» des camarades ? -

Retour texte

(32) Frédéric MARTIN,

L'Antiquité du cinéma, Dreamland, coll.

«CinéLégendes», 2002. - Retour

texte

(33) Dans le roman de Joël Schmidt

(Spartacus, Mercure de France, 1988), Spartacus est laissé

pour mort sur le champ de bataille du Silarus. Son amante Thracica

l'aidera à se crucifier lui-même sur la dernière

croix de la voie Appienne, face aux portes de Capoue : le parricide

et demi-incestueux Spartacus tient, en effet, à expier

la malédiction œdipienne qui le poursuit depuis

qu'il est descendu de sa montagne de Thrace. Curieux roman.

- Retour texte

(34) Quatre ans plus tard, Caius

Crassus se retrouvera dans le lit de Marcus Licinius Crassus,

le grand général de Rome (FAST, Spartacus,

pp. 111-112). Ah ! On savait s'amuser, en ces temps là.

Et Trumbo a bien eu raison de télescoper Marcus Bracus

avec Marcus Licinius Crassus. - Retour

texte

(35) Personnage de fiction. - Retour

texte

(36) Personnage non retenu dans les

versions 1960 et 2003. - Retour texte

(37) Interdit d'écriture par

la persécution maccarthyste, le scénariste Dalton

Trumbo (1905-1976) écrivit entre 1947 et 1959 une trentaine

de scénarios sous pseudonymes. Il revient à Kirk

Douglas (conspué par l'American Legion, la puissante

association d'anciens combattants, mais aussi la féroce

critique Hedda Hopper, qui qualifia Spartacus de «film

coco») d'avoir fait apparaître au générique

de son film les noms de Dalton Trumbo et Saul Bass (autre nom

de la Liste Noire). En fait Stanley Kubrick, toujours «serviable»,

avait proposé de signer de son nom à lui le scénario

: ce fut un point de friction entre l'acteur-producteur et son

réalisateur, et Douglas mit fin à la discussion

en se décidant à sortir des limbes le nom du scénariste

réprouvé (K. DOUGLAS, Fils du chiffonnier,

pp. 321-322). - Retour texte

(38) A notre connaissance,

seul Gérard Pacaud a fait intervenir Varron dans son

roman. - Retour texte

(39) En fait, le discours

qui eut normalement être celui de Varron, Fast l'a attribué

à Cicéron. - Retour texte

(40) Caton également

composa un De agri cultura, le plus ancien ouvrage en

prose latine qui nous soit parvenu complet. - Retour

texte

(41) Joël Schmidt,

pour sa part, focalise sur le collègue de Varron, le

consul Caius Cassius Longinus [ou C. Cassius Varus, variante]

qui envoie Glaber contre Spartacus en -73; l'année suivante,

comme proconsul de la Gaule cisalpine, il affrontera Spartacus

devant Modène et périra dans la bataille. - Retour

texte

(42) Velleius Paterculus,

Florus, Appien et Plutarque. - Retour texte

(43) Tiberius Sempronius

Gracchus, tribun de la plèbe en -133, assassiné,

et son frère Caius, tribun de la plèbe en -123,

contraint au suicide. Rappelons tout de même que loin

d'être des «révolutionnaires», les

Gracques ne réclamèrent rien de plus que la stricte

application de lois plus anciennes, favorables aux prolétaires.

Plus tard on fera d'eux - mais à tort - des prototypes

des socialistes. - Retour texte

(44) Kirk DOUGLAS, Le

fils du chiffonnier, Presses de la Renaissance, 1989, p.

305. - Retour texte

(45) FAST, Spartacus,

pp. 25-27. - Retour texte

|

|