|

| |

| |

Le Dernier des Romains

[Pour la conquête de Rome]

(Robert Siodmak, 1967)

|

|

|

|

Mein Kampf...

um Rom !

Tourné dans les studios Buftea à Bucarest alors

que la mode des péplums était - provisoirement -

passée, Kampf um Rom fit une carrière des

plus discrètes de ce côté-ci du Rhin. En Belgique,

cette superproduction allemande d'Arthur Brauner sortit avec plus

de cinq ans de retard, en 1974, dans une version d'exportation

raccourcie intitulée Pour la conquête de Rome

et qui, à Bruxelles, tint l'affiche... quinze jours (!).

Il ne semble pas que cette version courte ait été

distribuée en salle en France, si ce n'est en vidéo

à l'orée des années '80 et sous le titre

Le dernier des Romains. Mais les péplomanes inconditionnels

qui reçoivent la deuxième chaîne allemande

(ZDF) auront eu l'occasion de voir le film dans sa version intégrale,

en deux parties.

Soixante ans après la chute «officielle»

de l'Empire romain d'Occident, il n'en restait plus qu'un seul,

le dernier des Romains, et c'est R. Siodmak qui en eut la peau

comme l'année précédente il avait eu celle

du colonel Custer (1),

cette «ganache militariste» (Hervé Dumont).

Le «Dernier des Romains» c'est Laurence Harvey, inoubliable

dans le rôle du colonel William Barret Travis, l'avocat

aventurier un peu coincé qui commande le fort de l'Alamo,

face à ce truculent baroudeur de colonel Bowie - l'inventeur

du fameux «Bowie Knife» (2)

- incarné par Richard Widmark dans The Alamo, western

épique produit, réalisé et interprété

par John «Davy Crockett» Wayne en 1960 (3).

Laurence Harvey donc, incarne le préfet de Rome Cornelius

Cethegus Cäsarius, intrigant et ambitieux, mais surtout qui

rêve de restaurer la grandeur de la Ville Eternelle... Pour

y arriver, cet aïeul de Machiavel pousse à s'entre-détruire

le royaume des Ostrogoths - l'occupant étranger de la péninsule

- et son voisin exécré Byzance, c'est-à-dire

l'Empire romain d'Orient du grand Justinien. Lequel Justinien,

justement, après avoir reconquis l'Afrique du Nord sur

les Vandales et l'Andalousie sur les Wisigoths, ne songe qu'à

parachever son œuvre de restauration impériale en

annexant l'Italie. Dans ces conditions, que voulez-vous que fît

Bélisaire, sinon mourir avant son heure devant les portes

de Rome ? |

|

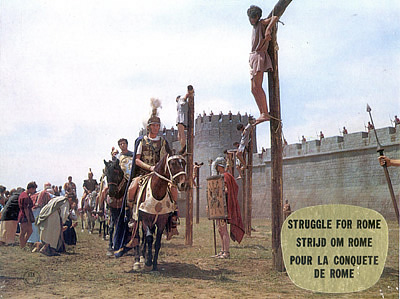

Cethegus, le préfet de Rome, à

la tête de ses légions.

La vérité historique nous oblige à

signaler qu'au VIe s. de n.E. les «légionnaires»

romains ne portaient plus ce genre de costumes, du reste

plus théâtraux qu'archéologiques, ni

ce type d'emblèmes sur leurs boucliers... |

|

Ce Cethegus - protagoniste de premier

plan -, Gibbon ne le mentionne pas dans sa relation des événements

dont question. C'est que le personnage a été inventé

de toutes pièces par le romancier allemand Felix Ludwig

Sophus Dahn (1834-1912), qui en 1876 publia Ein Kampf um Rom,

quelques années après la fin de la guerre franco-prussienne.

F. Dahn y célébrait les grands ancêtres germaniques

dont les vertus éclatantes contrastaient avec «la

malice des Welsches» («der Tücke der Welschen»)

- les Romains, décadents et vaincus, c'est-à-dire

en filigrane les Français (4).

Mais si Bélisaire eut quelque démêlé

avec l'autorité romaine ce fut plutôt avec le pape

Sylvère, que d'ailleurs il finit par exiler (17 novembre

537), pour mettre sur le trône de Saint Pierre le diacre

Vigile. Lequel rétribua Byzance de deux cents livres d'or...

pour son obligeance.

Pour autant, Bélisaire ne se laissa point exterminer devant

les portes de Rome lors de la bataille de mars 537, au contraire

de ce que l'on voit dans le film. Avec ses troupes, il occupait

la Ville depuis plusieurs mois déjà, y étant

entré le 10 décembre 536. Quoique disgracié,

le brillant général que Justinien jalousait secrètement,

expira paisiblement dans son lit en 565 - et non aveugle, mendiant

son pain, comme le prétend la légende («Date

obolum Belisario !»).

Felix Dahn

C'est à Munich, en 1859, qu'inspiré à la

fois par Schopenhauer et Darwin, Felix Dahn commença la

rédaction de son roman héroïco-pessimiste sur

le crépuscule des Goths Ein Kampf um Rom. Il le

continuera à Ravenne (Italie) pour l'achever à Königsberg.

Les sept livres de la saga portent les noms de sept rois goths

: Theoderich, Athalarich, Amalaswintha, Theodahad, Witichis,

Totila et Teja. Il s'agit d'une variante nationale

(mais étonnement peu chauvine) du roman historique à

la Walter Scott, avec idéalisation romantique des Germains.

«... Type parfait de l'érudit germanique,

Felix Dahn, écrira Gilles Nélod (5),

a laissé de puissants ouvrages scientifiques (...).

Chez lui, la rigueur de l'histoire s'allie à l'imagination;

ces caractéristiques marquent particulièrement ses

romans Les croisés (1884), Frédégonde

(1886), Attila (1888) et Une lutte pour Rome (1876)

qui, décrivant l'effondrement des Goths en Italie, est

illustré de cartes et mêle les héros imaginaires

aux personnages réels, dont la vie est toutefois romancée.

Typiquement réactionnaire, apologiste du régime

prussien, érudit pesant, Felix Dahn s'illustre dans un

genre qu'on a appelé non sans quelque ironie le «roman

de professeur». Signalons encore ses deux récits

mythologiques : Y a-t-il des dieux ? (1874) et La consolation

d'Odin (1880).»

Ein Kampf um Rom allait devenir pour des décennies

une référence incontournable de la littérature

de jeunesse allemande, l'égal de Karl «Winnetou»

May ! Bien sûr, il ne trouva pas grâce aux yeux d'un

marxiste tel que le hongrois Georges Lukacs - le grand théoricien

du roman historique - qui vers la fin des années trente

(6),

bousculant la critique littéraire bourgeoise traditionnelle,

s'affligeait de l'inanité des efforts des littérateurs

à brasser de ces thèmes exotiques empruntés

à un passé révolu, de leur énergie

gaspillée à dépeindre «la beauté

innocente et à jamais perdue de l'enfance (... telle)

l'Egypte d'Ebers, les Grandes Invasions de Dahn» (7),

«menu fretin» d'écrivaillons. Leurs descriptions

de la vie antique «tout à fait vulgaires comme

dans les romans autrefois si populaires de Dahn ou Ebers»

qui, en fait, parlent surtout de leurs problèmes contemporains

sous de fallacieux alibi historique. Pour conclure, plein de commisération,

qu'«au bout de dix ans, seuls quelques érudits

appliqués se souvien[dront] qu'il y eut à

un moment donné un romancier historique très célèbre

tel que Felix Dahn».

L'édition originale en quatre volumes du roman de F. Dahn

date, nous l'avons dit, de 1876. Sa principale source était

La guerre des Goths de Procope de Césarée,

qui avait été le secrétaire particulier de

Bélisaire, le favori de l'impératrice Théodora

(avant de régler ses comptes avec l'un et l'autre de ses

protecteurs dans ses Anecdotes). Professeur d'histoire

à Hambourg, F. Dahn est également auteur des «Rois

des Germains» (Die Könige der Germanen,

1861-1909), ouvrage monumental dont le tome VIII ne comporte pas

moins de six volumes, d'une «Histoire des peuples germaniques»

(Urgeschichte der germanischen Völker, 1882-1900)

en trois volumes et d'un Prokopius von Cäesarea. Ein Beitrag

zur Historiographie der Völkerwanderung (1865).

Byzance romanesque

Hors quelques productions «officielles» de Pays

de l'Est concernés, la période byzantine n'a

guère été abordée sur nos écrans

occidentaux qu'à travers le règne de Justinien

dans diverses versions de Théodora (Henry Pouctal,

FR - 1912; Ambrosio-Film (Turin), IT - 1913; Leopoldo Carlucci,

IT - 1922 Riccardo Freda, FR-IT - 1953; O. Assonitis, IT -

TV 1983 (?) [8])

tandis que, paradoxalement, un seul film fut consacré

à la chute de Constantinople en 1453 (L. Feuillade,

1913). Cependant, l'ingérence byzantine en Italie est

en filigrane du Glaive du conquérant (Rosmunda

et Alboino, C. Campogalliani, 1961) quoique complètement

occultée, et de La Terreur des Barbares du même

réalisateur, touchant à la même période

(C. Campogalliani, 1959). |

| Pourtant, s'il peut regretter

l'absence d'une traduction française du roman

de F. Dahn, le lecteur francophone ne devrait pas trop

se sentir étranger à cette passionnante

tranche d'Histoire. Outre la traduction de L'Histoire

du Déclin et de la Chute de l'Empire romain

de Gibbon (9),

dont on peut compléter la lecture par l'Histoire

des Goths d'Herwig Wolfram (10)

plus à jour, nous devons à Robert Graves

un Comte Bélisaire (1938 [11])

d'excellente facture qui met en évidence le rôle

décisif, lors de la reconquête de l'Italie

par Byzance, de la merveilleuse cavalerie gothe mercenaire,

les cataphractaires archers-lanciers (à ce sujet

on déplorera un peu la prédominance de

l'infanterie orientale [12]

mise en évidence dans le film de Siodmak, dont

la figuration est étique malgré la collaboration

de l'armée roumaine). N'omettons pas la feuilletonnesque

saga en trois volumes de Jean-Luc Dejean (Les Dames

de Byzance et L'impératrice de Byzance,

Jean-Claude Lattès, 1983, et Les légions

de Byzance, Trévise, 1984). Nous accorderons

toutefois une mention spéciale à la très

belle uchronie de l'américain Lyon

Sprague de Camp, De peur que les ténèbres

(13)...

Ce dernier roman raconte l'histoire de Martin Padway,

un professeur d'histoire visitant Rome au temps de Mussolini.

Tombé dans une faille temporelle, le voici atterrissant

dans l'Italie de Théodoric et employant toutes

ses ressources d'homme du vingtième siècle

pour éviter une guerre entre les gentils barbares

et les méchants byzantins. Le règne de

Théodoric (roi 493-526) avait, en effet, apporté

trente-deux ans de paix à l'Italie, jusqu'alors

déchirée par les conflits entre barbares

- même si Gibbon se garde bien d'avoir de son

règne une vision angélique. L'affabilité

du roi ostrogoth avait séduit les Romains, et

quoique arien il avait laissé leur liberté

de culte aux catholiques. Théodoric avait établi

sa capitale à Vérone, aussi l'épopée

des Niebelungen parle de lui comme de «Dietrich

de Berne». Padway, donc, va tant bien que mal

réinventer la distillation, l'imprimerie, les

télécommunications etc. Bien sûr,

sa connaissance du passé historique fera de lui

une sorte de prophète éclairé,

respecté des Ostrogoths ! |

|

|

|

|

|

Le tournage du film

Hervé Dumont a raconté le tournage de Pour la conquête

de Rome dans la biographie qu'il consacra à Robert Siodmak.

«Entre-temps, en Allemagne, Artur Brauner, de plus en plus

épris de gigantisme, s'est aussi lancé dans la superproduction

à grand renfort de vedettes américaines; il vient

de sortir un Genghis Khan (1965) de Henry Levin, avec Omar

Sharif et James Mason, et l'année suivante les deux parties

des Nibelungen, filmées à Spandau et à

Belgrade par Harald Reinl, pour la jolie somme de 8 millions de

DM. Le producteur a des idées fixes : le projet d'un

remake des Nibelungen date déjà de 1959

(quand Fritz Lang travaillait pour la CCC-Filmkunst). Mais le nouveau

projet que Brauner caresse depuis plusieurs années également

dépasse en démesure tout ce que le cinéma européen

a échafaudé de spectaculaire à ce jour. Ayant

décidé de se mesurer à Cinecittà et

même à Hollywood, il sort Siodmak de sa demi-retraite

tessinoise et le convoque en Roumanie pour y diriger Kampf um

Rom (Le dernier des Romains) - une fresque historique en Ultrascope

et Eastmancolor, avec des acteurs de dix nations différentes

et un budget «kolossal» de 15 millions de DM. |

|

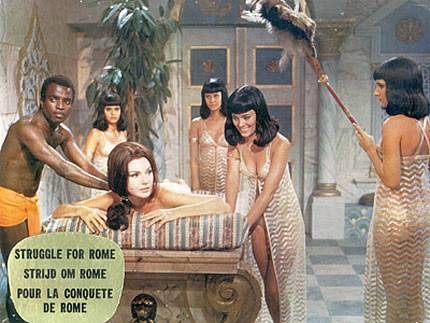

Le général byzantin Narsès (Michael

Dunn), eunuque dans l'histoire,

nain dans le film, et Cethegus (Laurence Harvey) |

|

Depuis 1960, le marché mondial

a été inondé de «péplums»

italiens, bandes ressuscitant sans trop de scrupules tantôt

l'Ancien Testament, tantôt la mythologie grecque ou l'histoire

romaine, confectionnées à peu de frais à Cinecittà,

en Espagne ou en Yougoslavie. En huit ans, l'Italie a produit quelque

140 films «de romains» - signés parfois par des

vétérans américains (Huston, Aldrich, Walsh,

Tourneur, Fleischer, Ulmer, de Toth, Fregonese, Maté, Rapper,

Bernhardt, etc.). Alors que le genre est sur son déclin -

dès 1965, Cinecittà vit à l'heure de l'espionnite

007 avant de se recycler dans le spaghetti-western - Brauner tente

sa chance en Roumanie, pays encore relativement épargné

par la coproduction capitaliste. Son choix géographique est

fondé : les studios roumains viennent en effet de sortir

deux «péplums» héroïco-patriotiques

relatant la lutte des Daces contre les légions romaines de

Trajan, dont un a été financé en partie par

Brauner (14).

Grâce au soutien du gouvernement de Bucarest, les deux

bandes, de qualité médiocre, ont bénéficié

d'une figuration (armée roumaine) et de reconstitutions fabuleuses,

à peine imaginables en Italie. Avec Kampf um Rom, Brauner

voit donc la possibilité de réutiliser partiellement

armures et décors, et de mobiliser des foules à bon

marché.

Le sujet que Brauner se propose de porter à l'écran

avec tant de faste est tiré d'un best-seller toutes catégories

du professeur d'histoire hambourgeois Felix Dahn (1834-1912),

Ein Kampf um Rom (Un combat pour Rome); la vente en librairie

se chiffre à deux millions - quelle meilleure garantie pour

les banques ? Roman-fleuve publié en quatre volumes,

Ein Kampf um Rom (1876) se veut en toute modestie la «chronique

illustrée» du VIe s. Dahn a potassé La guerre

des Goths de l'historien grec Procope de Césarée;

il retrace donc la lutte des Ostrogoths contre une Rome moribonde

et une Byzance à l'apogée de sa gloire, de la mort

de Théodoric le Grand en 526 à l'expulsion des Germains

de la péninsule italienne par Justinien en 553. Trop passionné

par son sujet, Dahn ne parvient pas à capter la réalité

historique de l'époque, mais il sait captiver son lecteur

par une action dramatique très dense. Une bonne partie du

roman comme du film se déroule à la cour de Ravenne,

capitale de l'éphémère empire ostrogoth, où

le perfide Cethegus (Laurence Harvey), «le dernier des Romains»,

s'occupe à diviser les deux filles de Théodoric (la

«James Bond-girl» Honor Blackman et la Suédoise

Harriet Anderson) - encouragé en cela par l'empereur de Byzance

Justinien Ier (Orson Welles) et son épouse Théodora

(Sylva Koscina), qui espèrent ainsi débarrasser l'Italie

des Barbares. Une fois la cour de Ravenne divisée et affaiblie

par les intrigues, la ville de Rome est occupée de force

par l'armée byzantine, puis assiégée sans succès

par les Ostrogoths; l'histoire s'achève en hécatombe

wagnérienne, les protagonistes étant assassinés,

empoisonnés ou taillés en pièces dans une des

quatre grandes batailles - quand ils ne se suicident pas simplement

(comme Cethegus). Les Ostrogoths survivants emmènent les

corps de leurs chefs et s'établissent avec l'aide de la flotte

viking sur l'île de Gotland, dans la mer Baltique. |

|

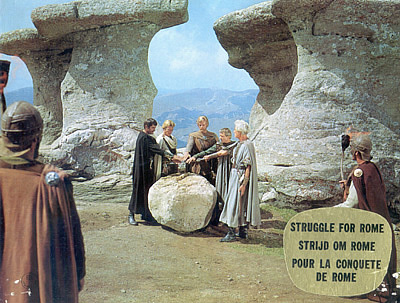

Le serment des chefs ostrogoths |

|

Variante nationale du roman historique

à la Walter Scott, Ein Kampf um Rom recrée

un univers germanique idéalisé et romantisé

à outrance, teinté d'esprit chevaleresque, de pessimisme

nietzschéen et de fatalisme : Dahn met son texte au service

des plans de Bismarck et de la réunification de l'Allemagne.

Dès sa parution, le roman devient, avec les aventures exotiques

de Karl May, la lecture quasi obligatoire de tout adolescent allemand

(et ceci jusqu'à la fin des années cinquante); sa

popularité auprès du public allemand est alors comparable

à celle des œuvres d'Alexandre Dumas et de Jules Verne

en pays francophone. Il va de soi que l'exhortation naïve

et chauvine de «l'esprit germanique» chère

à la bourgeoisie wilhelmienne n'est plus pensable, vingt-cinq

ans après l'écrasement du Troisième Reich,

mais l'accueil public réservé aux épouvantables

Nibelungen de 1966 (trois millions de spectateurs en douze

mois) persuade Brauner de persévérer et de réaliser

avec Siodmak «le plus grand film allemand depuis que les

Allemands font du cinéma» [Brauner]... (15).

|

|

Roi ostrogoth.

Notez l'oiseau de métal, sur son casque, qui appartient

à la Tène (2e ou 3e s. av. n.E.) et la Croix

chrétienne portée par son accompagnateur,

qui doit nous rappeler que les Goths, bien que barbares,

sont de confession arienne |

|

Le producteur charge une douzaine

de scénaristes - Ladislaus Fodor en tête - de concentrer

le récit et surtout d'en éliminer soigneusement toute

coloration nationaliste. «Nous avons extirpé tout le

contenu idéologiquement gênant», témoigne

Siodmak. «Reste une histoire passionnante. Car ce qui m'intéresse

en premier lieu, ce sont les caractères, les actes et les

comportements des protagonistes. J'essaie de leur infuser un peu

de vie, de leur conférer une dimension shakespearienne»

(16).

Ambition louable, mais contrecarrée par l'éléphantiasis

braunerienne et une apathie cinématographique généralisée

de tous les participants. Le tournage de cinq mois (mai-sept. 1968)

a lieu sur les terrains des «Studios Bukaresti» à

Buftea, sous une chaleur torride atteignant parfois 60 degrés

- ce qui explique peut-être bien des choses ! Siodmak est

logé dans une villa à 40 km de la capitale; peu impressionné

par les énormes responsabilités qui lui incombent,

il profite de son séjour roumain pour revoir fréquemment

des membres disséminés de sa famille. Brauner réserve

à son produit une campagne publicitaire bourrée de

superlatifs et une première berlinoise aux flambeaux (décembre

1968) ! A l'image des Nibelungen, sa nouvelle superproduction

est projetée en deux parties de 103 et 84 minutes respectivement

(à l'étranger, elles seront réunies en un film

d'une heure et demie, au risque de rendre l'histoire incompréhensible).

La presse allemande se confond en sarcasmes. Friedrich Luft «secoue

la tête et se tait» (17),

tandis que Herbert Linder proclame : «Robert Siodmak

n'est qu'un fonctionnaire et la juste punition pour une industrie

cinématographique qui aspire au fonctionnariat»

(18).

Cela ne serait pas si grave - rappelons les âneries proférées

au sujet du Cléopâtre de Mankiewicz - si le

public, lui aussi, ne réagissait mollement. Tout comme

La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann qui entraîna,

cinq ans auparavant, la chute du producteur Samuel Bronston,

Kampf um Rom entre dans les chiffres rouges avec quatre millions

de DM de déficit et met l'empire Brauner en péril.

Le premier handicap de ce film-mammouth est qu'il vient à

la traîne d'une longue série de «péplums»

italiens : la vogue est passée, le public momentanément

las du gigantisme. Le métrage hypertrophié n'arrange

rien. Ceci dit, dans son ensemble, le film manque gravement de relief;

la version intégrale de Kampf um Rom n'est qu'une

interminable bande dessinée sans entrain ni conviction, où

des milliers de braves Roumains paradent dans des costumes trop

propres et des armures trop brillantes. La surabondance des personnages

secondaires, des cabales, trahisons et contre-trahisons de toutes

sortes finissent par ennuyer et ajoutent à la confusion :

nous sommes loin d'un Criss Cross à la sauce antique.

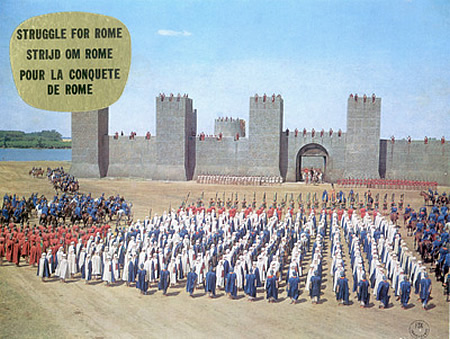

Toutefois, les moments spectaculaires - réalisés par

Sergiu Nicolaescu et le spécialiste hollywoodien Andrew Marton

(la course de chars de Ben Hur) - ne manquent pas d'allure;

l'assaut en masse des créneaux de Rome par les Goths, avec

de gigantesques tours tirées par des bœufs, a nécessité

1.400 figurants à pied et 300 cavaliers. (Les murs de la

cité sont ceux, à peine modifiés mais considérablement

rallongés, de l'impressionnante forteresse des Fêtes

galantes de René Clair, 1966). L'ultime combat, une bataille

rangée sur les flancs du Vésuve, où les armées

s'affrontent en formations géométriques rigides sur

un fond chromatique gris, vert et brun, s'inspire du Spartacus

de Kubrick. Admettons que la conception de ces «clous»

soit de Siodmak, comme il le prétend. Mais par ailleurs,

sa mise en scène est singulièrement peu imaginative;

l'amourette entre le beau Goth et l'ingénue Romaine est pénible,

et les crises de jalousie entre les sœurs royales sombrent

dans le théâtral. |

|

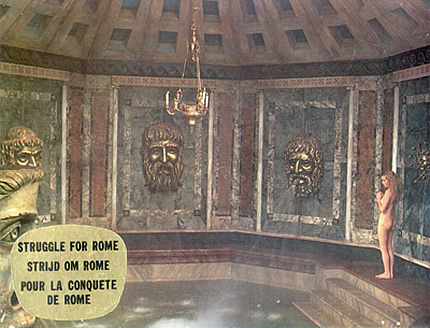

Exilée dans une petite île du lac Bolsena,

Amalasonte (Amalaswinta) mourut étouffée dans

son bain, le 30 avril 535, sur l'ordre de son cousin et

époux Théodat, que par son mariage elle avait

fait monter sur le trône d'Italie |

|

| Siodmak ne retrouve que très

épisodiquement sa verve et ses particularismes d'antan. Trahison

et fatalité sont des constantes connues de son univers, mais

noyées ici dans un canevas décousu; le thème

des sœurs rivales (dont l'une périt ébouillantée

dans un bain de soufre et l'autre égorgée) est à

classer parmi ses bizarreries favorites. Il y a quelques trouvailles

dans sa description venimeuse de la cour de Byzance, hantée

d'espions et d'intrigants ambitieux, et où Siodmak joue avec

tentures et mosaïques (couleurs dominantes : turquoise, noir

et or). La description est sans finesse, mais non dépourvue

de baroquisme : le brillant stratège Narsès, un eunuque

arménien, devient chez Siodmak un nabot machiavélique

et sournois (le nain Michael Dunn), flanqué d'un lion («votre

fauve sent mauvais») et de troublants éphèbes

nubiens; le film en fait un maître-chanteur qui accule l'impératrice

au suicide. Sylva Koscina a rarement été présentée

sous un jour aussi érotique; l'intelligente Théodora

- glorifiée très sagement en 1953 par Riccardo Freda

sous les traits de son épouse Gianna Maria Canale (Teodora,

Imperatrice di Bisanzio) - se transforme ici en nymphomane bisexuelle,

autocrate mais esclave des caprices de ses amant(e)s. Derrière

son apparence d'épais et léthargique satrape oriental,

le Justinien si hésitant d'Orson Welles dissimule un tempérament

rusé. Il est aussi typique de voir qu'en passant du roman

à l'écran, Siodmak a déplacé le poids

de l'incolore chef barbare Totila (Robert Hoffman) au patricien

Cethegus, le seul personnage qui présente une ambiguïté

plus marquée; ce préfet de Rome, un nostalgique de

la grandeur impériale, trompe son entourage à tour

de rôle dans l'unique but de rétablir des valeurs révolues

comme la «noblesse d'âme»; enferré dans

son attitude paradoxale, il deviendra la victime de ses propres

machinations (amis et ennemis s'allient contre lui), trompé

à son tour jusque dans sa chair (croyant qu'il s'agit d'un

adversaire, il tuera sa fille déguisée en Goth). Laurence

Harvey donne à cet antihéros acharné une certaine

crédibilité, mais le contexte superficiel et boursouflé

du film l'empêche de hausser le ton au niveau de la tragédie.

Totalement étouffée par le spectacle au premier degré,

la mise en scène de Siodmak ne parvient pas à creuser

ces situations, à mieux les intégrer dans le drame

général. L'impression de disparité et de désordre

qui traverse son film provient du fait que, dépassé

par l'ampleur tentaculaire de l'entreprise et trop soucieux de mettre

en valeur son décor, de soigner l'image, il en vient à

se désintéresser du récit à proprement

parler (auquel il ne croit pas). Dès lors, le rythme languit

et la timide volupté de certaines scènes ne saurait

sauver le film. Résultat : une suite de jolis chromos.

|

|

«Sylva Koscina a rarement été présentée

sous un jour aussi érotique, écrit Hervé

Dumont. L'intelligente Théodora - glorifiée

très sagement en 1953 par Riccardo Freda sous les

traits de son épouse Gianna Maria Canale - se transforme

ici en nymphomane bisexuelle, autocrate mais esclave des

caprices de ses amant(e)s.» |

|

L'opérateur Richard Angst

affirme du reste que Siodmak, souffrant de crises aiguës

de diabète, fut souvent absent - physiquement ou mentalement

- pendant le tournage (19).

En fait, la machinerie de la CCC-Film-kunst n'était

pas à la hauteur des ambitions de Brauner; il lui manquait

l'infrastructure efficace des studios américains, qui eût

pu décharger quelque peu le réalisateur et lui permettre

de se concentrer plus sur la mise en scène. En dépit

de ses soixante-huit ans, Siodmak devait contrôler personnellement

les moindres accessoires, surveiller la fabrication hésitante

de centaines de costumes et travailler jusqu'à 14 heures

par jour, secondé par quelques assistants roumains dont

l'expérience dans le genre était toute relative;

la nuit, harassé, il devait souvent réécrire

des scènes pour le lendemain. Récupérant

d'un léger accident, il jura de ne plus jamais s'embarquer

dans pareille aventure : «C'est ma toute dernière

combine à grand spectacle» («Mein letzter Schinken»)

! Il ne se doutait pas que c'était son dernier film tout

court. Et à un journaliste qui lui demandait pourquoi il

avait accepté ce travail, il répondit exacerbé

: «Voilà la question que je me pose tous les matins

!» (20).

Kampf um Rom est le 56e film de Siodmak. Un labeur qui, couronnant

quatre ans de responsabilités écrasantes, l'a proprement

exténué. Le bilan de cette ultime tranche de sa

carrière est négatif, si l'on excepte la réussite

très partielle qu'est Custer of the West, et l'on

peut se demander comment ce cinéaste intimiste a pu pareillement

s'égarer dans des machineries à grande figuration

qui ne lui offraient guère de liberté et dont il

n'avait pas le contrôle. Sans doute la tendance de l'époque

ne lui laissait-elle pas le choix - même les plus grands

noms du 7e Art n'ont pu se soustraire au gigantisme à la

mode (Nicholas Ray et Les 55 jours de Pékin, par

exemple). Siodmak proclamait à qui voulait l'entendre son

amour du changement, son besoin de diversité. Peut-être

cherchait-il à excuser par là un éclectisme

dénué d'ambition et de discernement ? Voulant donner

une coloration romantique à sa passion, il répétait

souvent qu'il souhaitait tourner jusqu'à sa mort. En réalité,

il est notoire que le réalisateur se morfondait à

Ascona («l'endroit est plein d'horlogers en vacances...»),

tiraillé par l'angoisse d'être un jour écarté

des studios - et livré à lui-même. L'inactivité

le plongeait dans un état dépressif prononcé

d'où seule la fébrilité du tournage pouvait

le sortir : arrivé à ce stade, toute proposition

- fut-elle absurde - était la bienvenue, tant qu'il pouvait

prononcer le fatidique «Silence, on tourne !» Ses

incartades dans Karl May ou le péplum ne traduisent qu'une

fuite en avant, qu'une tentative désespérée

de «rester dans la course». Par malchance, la superproduction

avec ses interminables extérieurs et ses impondérables

était le dernier genre auquel cet homme de presque soixante-dix

ans aurait dû sacrifier.

Siodmak avait besoin du contact étroit avec les acteurs;

il développait sa mise en scène en fonction des

rôles qu'il avait auparavant creusés, si possible

approfondis durant de longues séances avec les comédiens.

Une fois la trame psychologique tissée, les rapports de

force bien définis et les points de tension élaborés,

Siodmak se souvenait qu'il était aussi un technicien averti;

son talent s'épanouissait alors sous les sunlights du studio,

à l'intérieur d'un espace limité où

l'illusion de la réalité était recréée

par les artifices de l'éclairage et les filtres de la caméra.

Lui qui fut trente ans durant un maître de l'image amoureusement

ciselée et des demi-teintes psychologiques dut se sentir

dépaysé, catapulté comme général

en chef d'une armée de figurants et de techniciens pour

s'adonner à l'imagerie de prestige où, de surcroît,

il perdait une bonne partie de son énergie en problèmes

d'intendance. Rappelons aussi que pour Siodmak, le canevas n'était

pas l'essentiel : il n'a souvent été que prétexte

à dépeindre des caractères et un milieu.

La geste héroïque lui était contraire, s'il

ne pouvait la parodier. Le grand air, les forces naturelles et

les panoramas exaltants l'indifféraient - il leur préférait

les tourments sournois de l'âme. Bref, l'épopée

était foncièrement étrangère à

son tempérament. Etre condamné à diriger

des foules sous les cieux yougoslaves, roumains ou andalous ne

pouvait qu'étouffer ce qui lui restait d'inspiration, paralyser

définitivement son intuition créative et le réduire

à un consciencieux exécutant sous la férule

d'un commanditaire mégalomane» (21). |

|

Le faste voluptueux de la cour de Byzance |

|

Fiche technique

|

Dernier des Romains

(Le)

Dernier des Romains (Le) [FR] [CH]

Pour la conquête de Rome [BE] / Struggle for Rome / Strijd

om Rome [VL]

Allemagne (RFA) - Italie - Roumanie, 1967

t.o. : Kampf um Rom / Guerra per Roma (La) / Calata dei Barbari

(La) / Lupta pentru Roma / Batalia pentru Roma

Guerra per Roma (La) (22)

[IT] / Calata dei Barbari (La) [IT]

Last Roman (The) (23)

/ Fight for Rome (24)

Kampf um Rom [AL]

Invasion de los Barbaros (La) [SP]

Batalia pentru Roma [ROUMANIE] / Lupta pentru Roma [ROUMANIE]

Prod. : CCC Filmkunst (Berlin) et Pegaso (Rome) (en coprod. avec

Studioul Cinematografic [Bucarest]) / Technicolor / Techniscope

/ V.All. : 1ère Part. 2.816 m (103') - 2e Part. 2.285 m

(84') / V. Angl. 1ère Part. 99' (...)

Fiche technique

Réal. : Robert SIODMAK; Réal. 2e éq. : Serge

NICOLAESCU & Andrew MARTON; Scén. : Ladislas FODOR

(d'après le roman de Felix DAHN, Ein Kampf um Rom,

1876); Images : Richard ANGST, Vasile OGLINDA (Assist. op. cam.

: Lothar HOHLFELD); Prod. : Artur BRAUNER; Dir. prod. : Ion CHILOM

& Peter HAHNE; Régie gén. : Wolfram KOHTZ; Assist.

réal. : Theo PARTISCH, Don NARTASE, J. POLLINI; Décors

: Ernst SCHOMER, Sander KULI, Costel [Constantin] SIMIONESCU (Studios

: Berlin-Spandau); Cost. : Irms PAULI, Horia POPESCU; Mont. :

Alfred SRP; Maq. : Freddy ARNOLD, Cilly DIDZONEIT; Son : Max GALINSKY;

Musique : Riz ORTOLANI.

Fiche artistique

Laurence HARVEY (Cethegus) - Harriet ANDERSSON (Mathaswintha,

fille de Théodoric le Grand) - Orson WELLES (Justinien)

- Sylva KOSCINA (Théodora) - Honor BLACKMAN (Amalaswintha

[Amalasonte], fille de Théodoric le Grand) - Robert HOFFMANN

(Totila) - Michael DUNN (Narsès) - Ingrid BRETT (Julia)

- Lang JEFFRIES (Bélisaire) - Florian PIERSIC (Vitigès

[Witichis]) - Emanoil PETRUT (Téja) - Friedrich VON LEDEBUR

(Hildebrand) - Dieter EPPLER (Thorismund) - Ewa STRÖMBERG

(Rauthgundis) - Adela MARCULESCU (Aspa) - Ion DICHISEANU (Furius)

- Mircea ANGELESCU (Aligern) - Fory ETTERLE.

DISTRIBUTION

AL/ Constantin-Film (sortie à Berlin-Ouest, 15 janvier

1969 au Zoo-Palast).

CH/ Victor Film (Bâle)

BE/ Excelsior (sortie à Bruxelles, 19 juillet 1974)

NOTES

Dans sa version originale, le film est constitué de deux

époques distinctes : Kampf um Rom (1. Teil) et Kampf

um Rom (2. Teil - Der Verrat).

Les versions exportations anglaise et française sont des

versions condensées, ramenées à environ 1

h 30'.

VIDÉOGRAPHIE

Le dernier des Romains, couleur, VHS, version française

(version condensée d'1 h 30', chez VIP. Bonne duplication.

BIBLIOGRAPHIE

Felix DAHN, Ein Kampf um Rom, éd. Werner Dausien

(Hanau/M), 1964.

Article : Laura COSTIN, «Koscina-Welles : împeratii

Bizantului», in Cinema, n° 9 (Bucarest), septembre

1968, pp. 28-29.

|

|

Narsès (Michael Dunn), l'empereur Justinien (Orson

Welles) et l'intrigante Théodora (Sylva Koscina) |

|

SCÉNARIO

1ère partie. (526 de n.E.)

Le puissant Empire romain s'est scindé en deux blocs (395

de n.E.). A Byzance, Justinien et Théodora règnent

sur l'Empire d'Orient et rêvent de récupérer

les bribes disloquées de l'Empire d'Occident. Cet Empire

d'Occident n'existe plus depuis 476. Et Rome elle-même,

depuis 404, a cessé d'être d'être la résidence

des Empereurs, qui lui préférèrent Ravenne...

... Ravenne, dont Théodoric, roi des Ostrogoths (Goths)

a fait sa capitale. Mais cet état de chose ne satisfait

ni les Byzantins, ni Cethegus, le préfet (gouverneur) de

Rome, qui rêve de restaurer la grandeur passée de

l'Urbs. Néanmoins, grâce à l'énergie

du chef barbare, la paix existe dans le région, depuis

32 ans...

Quand Théodoric vient à mourir (526), il exige dans

son testament que son royaume reste intact, mais la volonté

de ses héritiers est autre. Ses deux filles, Amalaswintha

(25)

et Mathaswintha, se battent pour l'héritage. Le conseil

de la Couronne se trompe dans le choix à faire; et Cethegus,

le préfet romain, y voit sa chance. Rusé et perfide,

il intrigue auprès de l'impératrice Théodora,

qu'il gagne à sa cause - et avec elle, les Byzantins. Il

conclut avec eux une alliance contre les Ostrogoths. Sur ces entrefaites,

il complote avec succès à Ravenne, abusant les fidèles

du défunt Théodoric envoyés comme délégués

royaux à Rome, et finit par amener les armées byzantine

et ostrogothe à s'entre-tuer devant les portes - fermées

- de Rome, au cours d'une grande bataille qui s'achève

par la défaite complète de Byzance, dont le généralissime,

Bélisaire, est tué.

|

|

Cethegus a la main lourde pour qui lui résiste |

|

2e partie. Mathaswintha ayant

révélé à Cethegus le plan d'attaque

des Goths, qui ont mis le siège devant Rome, ceux-ci sont

vaincus. Vitigès [Witiches] trouve la mort sur le champ

de bataille. Alors que Mathaswintha veut tuer la femme de Vitigès,

elle est transpercée par le glaive de Téja. Mais

Rauthgundis survit à son mari Vitigès quelques heures

seulement ! Une fois de plus, selon toute apparence, les Goths

ont de la chance. Totila est élu nouveau roi les Goths

et les Romains l'applaudissent. Il fait élire sa Julia

en qualité de «reine des Goths et des Romains».

Entre-temps, le père de Julia, Cethegus, a obtenu de Byzance

que le nain Narsès lève une nouvelle armée

de soixante mille hommes; déjà, elle marche contre

les Goths.

Stratège extraordinaire, Totila réussit à

battre les Romains, plus forts. Toutefois, quand Furius le trahit,

la fortune l'abandonne. Totila est tué, quoique Julia,

qui a revêtu un manteau blanc semblable au sien, ait tenté

de tromper l'ennemi en l'attirant à sa suite. Poursuivie

par son propre père, elle meurt de sa main. Ayant découvert

l'identité de sa victime, Cethegus Cæsarius, «le

Dernier des Romains», se suicidera avec l'aide d'un esclave.

Les débris des Goths se rassemblent sous le commandement

de Téja, leur nouveau roi. Mais Téja, à son

tour, est tué. Narsès laissera partir librement

les Goths qui ont survécu au massacre. L'Italie passe sous

la domination de Byzance. |

| |

|

Paru quelques années après la

guerre franco-prussienne, le roman de Felix Dahn célébrait

les grands ancêtres germaniques dont les vertus éclatantes

contrastaient avec la noirceur d'âme des Romains, c'est-à-dire

les Français. L'armée impériale byzantine

de Bélisaire débarquée pour reconquérir

l'Italie ne comptait-elle pas, à côté de

ses fantassins isauriens, une cavalerie constituée de

Huns, Maures et confédérés goths ? Une

composition qui, de Sedan à Diên Biên Phû,

n'était pas sans rappeler celle des armées impériales

françaises.

Ajoutons à propos de ces «portes

de Rome», à proximité du Tibre, que la section

des tours jumelées aurait dû être hémicylindrique

(26)

au lieu de carrée. D'après la configuration du

fleuve et de la porte, il doit s'agir ici de la porta Ostiensis

(ou San Paolo), laquelle aurait dû être entourée

d'édifices caractéristiques, notamment la «pyramide

de Caius Cestius» incluse dans le mur d'Aurélien

|

NOTES :

(1) Custer, l'Homme de l'Ouest

(Custer of the West, R. Siodmak, 1966), tourné

en Espagne avec Robert Shaw dans le rôle du «boy-general»,

le glorieux vaincu de Little Big Horn (25 juin 1876). Malgré

quelques erreurs de scénario dues, sans doute, aux conditions

de tournage, ce fut un belle illustration des fameuses toiles

d'Edgar Paxton et autres J. Leonard Jennewein. - Retour

texte

(2) La vie et les aventures de Jim

Bowie et son fameux couteau avant le fatal siège de mars

1836, ont été évoqués dans La

maîtresse de fer (The Iron Mistress, Gordon

Douglas, 1952), avec Alan Ladd et Virginia Mayo. - Retour

texte

(3) The Alamo vient de faire

l'objet d'un remake par John Lee Hancock (2004), avec

Dennis Quaid, Billy Bob Thornton, Jason Patric et Patrick Wilson.

- Retour texte

(4) Welsche, du francisque

*Walla, désigne - au départ - les Celtes

romanisés, les Gallo-Romains chez qui s'établirent

les conquérants germaniques. Par extension, les cultures

latines. Le mot a survécu dans les ethnonymes Valaques

(Roumanie), Wallon (Belgique) et Walsh [Gallois] (Grande-Bretagne).

Dans Le Mythe aryen, Léon Poliakov rappelle que

le concept impur de «Welschland» s'oppose à

celui - noble, bien entendu - de «Deutschland» !

Le Welschland est l'étranger. En Suisse alémanique,

«Welsches» désigne encore aujourd'hui les

concitoyens francophones. - Retour texte

(5) Gilles NÉLOD, Panorama

du roman historique, Sodi, p. 285. - Retour

texte

(6) Lukacs écrivit son essai

pendant l'hiver 1936-1937 : G. LUKACS, Le roman historique,

Payot, coll. «Petite Bibliothèque», n° 311,

1977 (première trad. fr. : Payot 1965). - Retour

texte

(7) Georg Ebers (1837-1898) et Felix

Dahn (1834-1912) sont les deux cibles préférées

des sarcasmes de Lukacs. - Retour texte

(8) Théodora et Justinien luttant

contre les envahisseurs slaves apparaissent également

dans L'Ancienne Russie (Rus iznachalnaya, U.R.S.S.

- 1985), production Gorki réalisée par Gennady

Vasilyev. - Retour texte

(9) R. Laffont, coll. «Bouquins»,

t. 2, chap. XLI. - Retour texte

(10) Albin Michel, coll. «L'évolution

de l'Humanité - Bibliothèque de synthèse

historique», 1990. - Retour texte

(11) R. GRAVES, Le comte Bélisaire,

1ère éd. française 1966; rééd.

Flammarion, 1987. - Retour texte

(12) Les 300 mercenaires maures de

Bélisaire étaient en fait des cavaliers. - Retour

texte

(13) Marabout, SF, 1972; NéO, n° 70, 1983. - Retour texte

(14) Les Guerriers/Dacii de

Serge Nicolaescu, avec Marie-José Nat, Georges Marchal

et Pierre Brice (1967) et Le Tyran/Columno lui Trajan

de Mircea Dragan, avec Richard Johnson et Antonella Lualdi (1967/68).

- Retour texte

(15) Harald Reinl avait d'abord

été annoncé comme réalisateur (mars

1967), mais la liste des vedettes pressenties - Steward Granger,

Peter Van Eyck, Gina Lollobrigida, Nadja Tiller, Johanna von

Koczian - effraya les banquiers qui exigèrent un cinéaste

plus connu. Un premier script de Wolfgang Reinhardt et des Suisses

Richard Schweizer et Max Haufler, refusé, date déjà

de 1961. - Retour texte

(16) Le Film allemand, n° 16-17, 12 septembre 1968, p. 9. - Retour

texte

(17) Die Welt, 21 décembre

1968. - Retour texte

(18) Süddeutsche Zeitung,

8 février 1969. - Retour texte

(19) Lettre à l'auteur, 24

octobre 1976. - Retour texte

(20) Zoom, n° 7, 8 avril 1971,

p. 15. - Retour texte

(21) Hervé DUMONT, Robert

Siodmak. Le maître du film noir, Lausanne, L'âge

d'homme, 1981, pp. 319-325. - Retour texte

(22) Titre de production italien

(?). - Retour texte

(23) Titre de diffusion internationale.

- Retour texte

(24) Titre traduit (?). - Retour

texte

(25) Exilée dans une petite

île du lac Bolsena, Amalasonte/Amalaswinta mourut étouffée

(ou étranglée ?) dans son bain, le 30 avril 535,

sur l'ordre de son cousin et époux Théodat, que

par son mariage elle avait fait monter sur le trône d'Italie.

- Retour texte

(26) C'est-à-dire arrondies

sur le front extérieur et carrées sur le front

intérieur. - Retour texte

|

|