|

| |

| |

La bataille des Thermopyles

(Three Hundred Spartans,

Rudolf Maté, 1961)

Aujourd'hui est un beau jour

pour mourir...

|

|

| |

|

| |

La bataille des Thermopyles

(Three Hundred Spartans,

Rudolf Maté, 1961)

Aujourd'hui est un beau jour pour mourir...

«A Marathon, mon père n'avait lancé

qu'une vague. Moi je déchaîne un océan

!» Une armée d'invasion innombrable déferle

sur la Grèce. Pour s'y opposer, 300 guerriers de Sparte

s'offriront en holocauste ! Pour le taciturne roi Léonidas,

l'exemple vaut mieux que de creux discours politiciens...

Deux projets de remakes du film de Rudolph Maté

avaient été annoncés en 2002, qui semblent

aujourd'hui tombés aux oubliettes.

La sortie en DVD Zone 2 chez Fox Pathé Europa du chef-d'œuvre

de Maté, le 6 avril 2005, est pour nous l'occasion

de ressortir ce dossier naguère publié sur le

défunt Cinérivage.com, revu et augmenté,

et complété de l'iconographie qui s'imposait.

|

|

| La

bataille des Thermopyles

(Three Hundred Spartans, Rudolf Maté,

1961)

Aujourd'hui est un beau jour pour mourir...

| |

Des Lacédémoniens

tombés aux Thermopyles

Le sort fut glorieux, et sublime la mort...

Leur superbe linceul, ni la corruption,

Ni le Temps destructeur ne le pourront flétrir.

SIMONIDE DE CÉOS (556-467 av. n.E.) |

|

|

|

I. Les Guerres Médiques à

l'écran

Deux films se sont attachés à décrire cette

période de l'Histoire de la Grèce antique : La

bataille de Marathon (Jacques Tourneur, 1959) et La bataille

des Thermopyles (Rudolph Maté, 1961), auxquels on pourrait

éventuellement rajouter une adaptation TV des Perses

d'Eschyle pour la R.A.I. signée Vittorio Cottafavi (1975).

Les Guerres médiques furent le grand moment de l'Histoire

grecque. Dans les années '60, ces deux films majeurs -

l'un, italien, tourné en Yougoslavie; l'autre, américain,

réalisé en Grèce - en célébrèrent

la gloire. Au niveau du corpus, c'est relativement peu de volume,

alors que la Guerre de Troie (CLICK

et CLICK), par exemple,

a suscité une véritable pléthore de remakes.

|

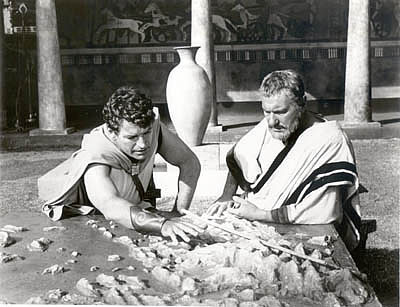

Léonidas

(Richard Egan) et Thémistocle (sir Ralph Richardson)

parlent d'une seule voix, dans le film. Résister.

Défendre la Grèce. Roublard, le politicien

athénien place sa flotte sous le commandement des

Spartiates... qui ne connaissent rien aux choses de la mer

: «Comme ça ton amiral ne gênera pas

le mien !»

En fait, à Salamine, Thémistocle aura quelques

difficultés à faire accepter sa stratégie

par l'«amiral spartiate» Eurybiade qui lèvera

sur lui son bâton de commandement. «Frappe,

mais écoute !» |

Le film

Illustrant le même propos que La bataille de Marathon

- un petit peuple libre et héroïque se dresse contre

la tyrannie asiatique -, La bataille des Thermopyles n'en

est pas moins un film atypique, s'agissant d'une production américaine

tournée en Grèce avec des techniciens italiens,

le cas est unique. Mais, si La bataille de Marathon finit

sur la victoire des Grecs, La bataille des Thermopyles,

après l'écrasement des martyrs, s'achève

elle par un plan sur le monument moderne, non pas celui des Thermopyles

édifié en 1955, mais celui du Soldat Inconnu, à

Athènes. C'est devant cette œuvre des sculpteurs Dimitriadis

et Rok que, place

de la Constitution, (platia Syndagma) les touristes

peuvent assister à la relève de la Garde, les Evzones

au costume si pittoresque, avec leur jupette plissée -

la fustanelle - dont les quatre cents plis symbolisent les 400

années d'esclavage sous le joug turc. C'est alors que se

répercute en écho la promesse d'une victoire finale

: Léonidas le Spartiate se tiendra en esprit aux côtés

de l'Athénien Thémistocle, avec la flotte. A Salamine.

La volonté des morts et celle des vivants tendues vers

un même objectif.

Poème de mort. Poème patriotique. «Tu

vas mourir, roi Léonidas. - Mais la Grèce vivra

!» L'image d'Epinal n'est pas loin, mais ô combien

rafraîchissante. Un rappel de valeurs oubliées...

Le film est admirablement servi par le jeu sobre de l'ancien champion

de judo et déjà vétéran du péplum

Richard Egan (1),

dans le rôle de Léonidas, entouré d'excellents

acteurs comme sir Ralph Richardson dans le rôle de Thémistocle,

le politicien roublard, et de l'actrice grecque Anna Synodinou,

dans celui de la reine de Sparte, Gorgo, énergique mais

en même temps soumise à la volonté des dieux

(«On m'a prédit que les femmes chanteront mon

amour pour toi !»). Une mention toute particulière

pour John Crawford, superbe de puissance dans le rôle du

fruste mais loyal lieutenant de Léonidas, Agathon. Encerclés

de toutes parts, Agathon et Pentheus (Robert Brown), les deux

lochagoï (lieutenants) de Léonidas ne livreront

pas le corps de leur roi tombé. Ils lutteront jusqu'à

la mort pour ses dépouilles, dans la plus pure tradition

des héros d'Homère. La scène n'est pas sans

anticiper celle que filmera Sergueï Bondartchouk neuf ans

plus tard pour Waterloo, lorsque les canons anglais «fusilleront»

à bout portant le dernier carré de la Vieille Garde,

après que le général Cambrone ait lâché

son mot historique. Mais aux Thermopyles, il n'y eut pas de Perse

pour paraphraser l'ultime sommation : «Braves Français,

vous avez fait tout ce que l'honneur exige...»

Pour filmer l'extermination des derniers «Thermopylomaques»

sur le kolônos et figurer ces nuées de flèches

«qui obscurcissaient le ciel» (HDT., VII, 226),

Maté utilisera vingt «bazookas» à air

comprimé, chargés de projectiles jusqu'à

la gueule - obtenant ainsi une telle densité de feu au

départ, qu'à l'arrivée (impact), il lui faudra

recourir à un expédient afin de ne pas massacrer

pour de vrai les figurants du «dernier carré»

grec : la pellicule sera griffée.

Agathon (John Crawford) veille sur le

mur Phocidien,

ultime rempart de la Grèce.

|

|

| |

|

Léonidas (Richard Egan) et son

épouse, la reine Gorgo (Anna Synodinou). «Les

Thermopyles ? Mais c'est loin de Sparte ! - Pour un

Grec, aucun lieu de Grèce n'est éloigné

!» |

|

|

| |

|

Opérateur de talent et réalisateur

de nombreux westerns, Rudolph Maté (2)

n'en était pas à son premier péplum puisqu'en

1957, il avait déjà signé Revak le Rebelle

(Revak, lo schiavo di Cartagine - avec Jack Palance), un

médiocre téléfilm qui fut cependant exploité

en salle. Détail amusant, l'un des protagonistes était

le Spartiate Xanthippe, général mercenaire au service

de Carthage, mais désapprouvant la barbarie «orientale».

La beauté des paysages grecs est admirablement mise en

valeur par la photographie nuancée de Geoffrey Unsworth

(qui plus tard signera les images de Superman, 1978) et

le rythme du film est remarquablement soutenu par une musique

de Manos Hadjidakis (1925-1994) alliant les compositions symphoniques

à des éléments folkloriques hellènes

(bouzoukia). Avec Les Enfants du Pirée (du

film de Jules Dassin Jamais le Dimanche/Never on Sunday,

1960), Hadjidakis fit connaître du grand public les mélodies

populaires grecques, préparant le terrain à Mikis

Théodorakis (Zorba le Grec, Michael Cacoyannis,

1964) et à la déferlante du sirtaki.

Soulignons enfin parmi les scénaristes - George St. George

(également producteur), Ugo Liberatore, Giovanni D'Eramo

et Gian Paolo Callegari - la présence de l'Italien Remiggio

Del Grosso qui, d'après Plutarque et Shakespeare, scénarisera

ensuite quelques épisodes tirés de l'histoire de

la Rome républicaine tel Mucius Scævola et

Coriolano, Eroe senza Patria assez réactionnaires.

Dans ce dernier film, les tribuns de la plèbe - ennemis

de l'aristocrate Coriolan - sont en fait des agents à la

solde des Volsques ennemis. Contrevérité historique

(3)

non dénuée d'arrières-pensées en ces

temps de guerre froide, assurément. Passé à

la réalisation, il signera également une curieuse

séquelle de Quo Vadis ?, Ursus et la Fille des Tartares

: au XIIe s., le héros polonais Ursus

lutte contre l'envahisseur «Tartare», c'est-à-dire

métaphoriquement les Russes.

Conçue dans la même perspective vibrante que The

Alamo (John Wayne, 1960), La bataille des Thermopyles

est plus concise, quoique traitant d'événements

similaires - dans un ancien monastère, une poignée

de patriotes assiégés par un ennemi supérieur

en nombre, sont exterminés après treize jours de

siège. Politisant la campagne publicitaire de son film

sorti à la veille des élections présidentielles

qui allaient porter J.F. Kennedy au pouvoir, John Wayne avait

vu se mobiliser contre lui non seulement ses ennemis idéologiques,

mais aussi ses amis texans. Avec un louable souci de rigueur historique

(le cow-boy hollywoodien était marié à une

hispanique, la péruvienne Pilar), son film saluait la valeur

et l'esprit chevaleresque du général ennemi, le

dictateur Santa-Anna (4).

Rien de tel dans La bataille des Thermopyles où,

a priori, en dépit ou à cause de la référence

classique à l'Antiquité grecque, épouser

une cause aussi lointaine dans le temps et dans l'espace - l'Occident

agressé et victime, l'Orient barbare et impérialiste

- relève du lieu commun.

Il y aurait une relation (5)

à faire entre la production de ce film américain

tourné en Grèce, en 1960, et l'érection en

1955 par la préfecture de Lamia du monument avec statue

en bronze de Léonidas aux Thermopyles, sur l'emplacement

identifié comme le kolônos, le mamelon où

furent exterminés les derniers compagnons de Léonidas,

qui refusaient de livrer le cadavre de leur roi - scène

bien mise en valeur par le film. Cette statue avait été

financée par souscription internationale lancée

par une association de 300 Grecs américains, «Les

Chevaliers des Thermopyles». Comme telle autre de Léonidas

érigée à Sparte-Mistra, elle portait sur

son socle l'inscription Molon labé («Viens

les prendre !»), la réplique de Léonidas-Richard

Egan à Hydarnès, en Grec moderne d'abord, puis en

anglais/français à l'intention des spectateurs.

Pas plus sans doute que ne devait être un hasard la publication

par l'Ecole française d'Athènes des Problèmes

historiques autour de la bataille des Thermopyles (6),

qui sort en même temps que le film auquel il ne fera du

reste (bien sûr) aucune allusion.

|

Molôn labé ! - Viens les prendre

!»

Ces deux statues contemporaines - à gauche, aux Thermopyles

(1955) (phot. M. Eloy); à droite à Sparte

(Mistra) - rappellent à travers l'exemple antique

de Léonidas le «Non» de Metaxas à

Mussolini, en 1940. |

|

| |

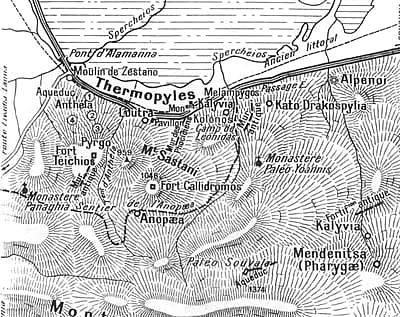

Le site historique des Thermopyles

était inutilisable. En effet, les alluvions du Sperchios

ont complètement modifié la configuration des lieux,

étirant sur cinq kilomètres un étroit passage

entre la mer et la montagne où, en -480, en certains points,

un chariot avait juste la place pour passer. En outre, la colline

où périrent les derniers défenseurs grecs,

maintenant surmontée par l'imposant monument commémoratif

de 1955, se détache sur le fond d'un ciel strié

de lignes à haute tension, ce qui n'arrange pas les choses...

Filmée (sauf erreur) dans la région de Marathon,

la production bénéficia, en revanche, du concours

de l'Armée royale hellénique pour la figuration

et, pour les questions de reconstitution, de deux conseillers,

l'un militaire : le major grec Cléanthis Damianos, l'autre

historique : Paul Nord (7).

Aussi peut-on s'étonner de certaines approximations dans

les scènes de bataille. Léonidas, par exemple, défendit

certainement le goulot à l'endroit le plus resserré

et n'eut pas à déployer ses troupes comme on le

voit spectaculairement dans le film. Hérodote note qu'à

la hauteur du mur Phocidien, où le roi de Sparte s'était

retranché, le défilé était large d'environ

un demi-plèthre, soit une quinzaine de mètres (8).

Et le Père de l'Histoire d'ajouter qu'aux deux extrémités

du défilé, soit respectivement à la hauteur

des bourgades d'Alpènoi et d'Anthélé, il

y avait juste assez de place pour le passage d'un char (HDT, VII,

176). La longueur totale du défilé était

d'environ six kilomètres. Dans de telles circonstances,

la supériorité numérique des Perses ne leur

était d'aucun secours, sauf à se gêner mutuellement.

|

Le défilé des Thermopyles (Extr.

Guide Bleu Grèce, Hachette, 1967). |

|

| |

La tactique de la phalange grecque

reposait sur les files en profondeur et non sur les rangs frontaux,

au contraire du film (nous y reviendrons).

Précisons encore que les Spartiates portaient les cheveux

longs et la barbe, ce qui n'est pas le cas dans le film qui a

cru devoir les «relooker» sans doute pour permettre

au public de mieux s'identifier à eux et à la cause

sacrée de la liberté qu'ils défendaient.

Ceci nous prive de la scène décrite par Hérodote,

où l'on voit les Spartiates - dédaigneux de la proximité

de l'ennemi - paisiblement occupés à soigner leur

coiffure. On sait qu'au moment de la bataille ils se couronnaient

de fleurs, et, après un sacrifice à Arès,

marchaient à l'ennemi au son des flûtes et en chantant

l'air de Castor ou quelque ode de Tyrtée, le poète

national.

|

Xénophon a évoqué

les phalanges d'Agésilas, roi de Sparte, «toutes

en bronze, toutes en pourpre» (XÉN., Agés.,

II, 7) et, de même, a noté que la vue des manteaux

écarlates et des longs cheveux des hoplites spartiates

suscitait la terreur chez l'ennemi qui les voyait (XÉN.,

Const. Lacéd., X, 3. 8).

Le tacticien Asclépiodote fait la même observation

à propos de la série de rangées de

lances pointées, quand à Eupolis (frag. 359),

il nous conservera le mémorable tableau de Cléon

l'Athénien prenant ses jambes à son cou en

voyant les lambdas sur les boucliers spartiates brillant

dans la plaine. (Tous ces exemples littéraires sont

empruntés à V.D. HANSON, Le modèle

occidental de la guerre, op. cit., p. 138). |

|

| |

Au contraire, le film les montre

affrontant l'ennemi dans un silence impressionnant. Mais, flûtistes

en tête et armés de pied en cap, on les voit traverser

le Péloponnèse - ce qui est peu vraisemblable, puisque

l'on sait que chaque combattant emmenait avec lui un ou plusieurs

goujats pour porter ses armes, lesquelles il ne revêtait

qu'au moment de combattre (9).

Hors ces petites réserves - mais les détails techniques

ont tout de même leur importance -, tout est juste dans

ce film et finement restitué : les anecdotes (la remise

du bouclier : «Reviens

avec lui ou sur lui») le lambda initiale

de «Lakédaimon» sur l'épisème

du bouclier, les cuirasses...

|

Types d'hoplites grecs. A

gauche : Coiffé du classique casque corinthien,

cet hoplite porte un lourd thorax de bronze. Son

bouclier échancré sur les hanches est d'un

modèle archaïque. Statuette de bronze dédiée

à Zeus, trouvée dans le sanctuaire de Dodone

(ca. 500 - Berlin, Antikenmuseum, Staatliche Museen Preussischer

Kulturbesitz) (Extr. P. DUCREY, op. cit.).

A droite : D'un type plus récent, cet hoplite

spartiate porte la linothorax, faite de plusieurs

épaisseurs de lin collées. On notera les cheveux

longs, et aussi la lance - plus longue que celles utilisées

dans le film, mais aussi avec un fer beaucoup plus court

! Son casque à cimier transversal - un officier ?

- est inspiré d'une statuette de bronze du début

du Ve s., probablement de facture laconienne, conservée

au Wadsworth Atheneum (Hartford, Conn.).

(Figurine de plomb peinte par Joseph Katsikis - photogr.

Alexandre Eloy - coll. Michel Eloy.) |

|

| |

On voit se superposer deux types

de panoplies dans le film : déjà archaïque,

le lourd thorax de bronze est peut-être légèrement

anachronique au moment des faits, mais rend bien le caractère

«conservateur» des Lacédémoniens. Les

Thespiens, par contre, portent la linothorax, la cuirasse

de lin renforcé, plus légère et plus moderne,

dont l'emploi, avec l'extension des conflits, va se généraliser

pendant la Guerre du Péloponnèse.

Le message écrit sous la cire des tablettes est dans Hérodote;

l'audacieuse attaque du camp de Xerxès est inspirée

de Diodore de Sicile, quoique niée par les historiens modernes

(Diodore écrivait plus de 400 ans après les faits).

L'équipement des Immortels est copié d'une mosaïque

hellénistique de Pompéi (mais n'eut-il toutefois

pas été plus judicieux de se baser sur la célèbre

frise de Suse ?).

|

A gauche : Les Immortels,

la Garde du Grand Roi dont l'espèce de cagoule est

copiée sur celle des combattants perses de la mosaïque

de Pompéi, La bataille d'Alexandre, copie

d'une peinture d'Apelle.

A droite : Les Immortels dans leur robe de parade,

tels que représentés sur le fameux bas-relief

de Suse... et tels qu'on ne les voit pas dans le film. |

|

| |

Les scénaristes, on l'a vu,

ont choisi de trop bien suivre la thèse lacédémonienne

- rapportée par Hérodote -, flatteuse pour l'orgueil

national grec, des «300 Spartiates». C'est tout juste

si les alliés de Léonidas sont une fois incidemment

mentionnés dans le dialogue : on ne les verra jamais, excepté

les (700) Thespiens de Démophile. En réalité,

les Grecs étaient un peu plus de 7.000 hommes, les Lacédémoniens

eux-mêmes étant, selon Diodore, au nombre de 1.000.

A en croire le cinéaste donc, en dehors de l'arrière-garde

des Thespiens et la présence de la flotte athénienne

sur son flanc, le verrou des Thermopyles ne tint que par la bravoure

des seuls 300 Spartiates ! Omission non dénuée d'arrière-pensées,

si l'on considère Sparte comme l'incarnation par excellence

du militarisme grec («La troisième civilisation

grecque promise [par Ioannis Metaxas, lors du «4 août

1936»] s'inspire sélectivement de Sparte (la

discipline d'Etat), de la Macédoine (l'union politique

de l'hellénisme) et de Byzance (la combinaison d'un Etat

fort et d'un idéal religieux)» [10]),

qui va aboutir à la dictature des Colonels.

|

|

| |

La tactique de la phalange

Les hoplites combattaient en masse compacte, leurs boucliers se

chevauchant comme des écailles d'un même corps, la

lance brandie par-dessus (comme on peut les admirer sur le vase

de Chigi), et non comme le montre le film, à hauteur de

la taille, entre les boucliers (lesquels étaient

conçus [11]

pour se chevaucher comme des écailles). Or, malgré

le concours d'un conseiller militaire grec, la tactique guerrière

des Spartiates n'est pas conforme à la réalité

archéologique, mais elle «chorégraphie»

et met en évidence la supériorité intellectuelle

et morale des Grecs dont elle souligne le petit nombre.

Imaginons la retransmission d'une «manif» au JT

: un mince cordon de CRS (les Spartiates) contient la masse compacte

et bon enfant des manifestants (les Barbares). Tout repose bien

évidemment sur le consensus tacite de ne pas provoquer

de bagarre. Changeons de scénario : un incident éclate,

une provocation, et la foule jusque-là docile se fait hostile

: le mince cordon casqué, couvert par ses boucliers est

bien vite bousculé, enfoncé. Interviennent alors

les autopompes. Fin du JT. Retour à la vidéo du

film : les Spartiates n'ont pas d'autopompes... et ne semblent

pas en avoir besoin : contre toute attente leur mince cordon résiste

et même repousse l'adversaire. Ils ont même prévu

une de ces «fines ruses de guerre» de derrière

les fagots, si l'on peu dire : feignant être mort, un guerrier

spartiate a dissimulé une torche derrière les débris

d'un char et met le feu à un tracé de paille qui

en s'enflammant crée un mur de flammes suffisant (?) pour

isoler une partie du bloc compact des Perses, les trois ou quatre

premiers rangs qui ont enjambé son corps, et que les Spartiates

peuvent massacrer tranquillement grâce à - dixit

Léonidas (VF) - «notre technique spéciale

du corps à corps».

|

La cavalerie russe s'est

ébranlée. (...), elle se lance au galop, fonçant

droit sur la ligne fragile des Ecossais, cette fameuse

«mince ligne rouge» passée dans la

mythologie militaire britannique.

(...) Neuf cents cavaliers chargent en avalanche deux lignes

de quelques certaines de fantassins. Fusils levés,

les Highlanders les laissent venir avec leur flegme habituel,

puis les accueillent de trois décharges bien ajustées.

Flottement chez les Russes (...). Les Ecossais [sont] saisis

d'un frisson offensif (...), sir Colin, toujours calme,

doit les retenir : «Le 93e ! Pas tant de zèle

!»

Alain GOUTTMAN, La guerre de Crimée (1853-1856).

La première guerre moderne, Perrin, 2003 |

|

| |

Le film méconnaît délibérément

le principe fondamental de la phalange grecque qui, contre toute

apparence, n'est pas axée sur la rangée frontale

mais les files en profondeur. Les Spartiates combattaient en rang

serrés, formant bloc, leurs boucliers (hoplon) se

chevauchant comme les écailles. Les boucliers ronds du

film, frappés du lambda, ne sont manifestement pas

de ces boucliers d'hoplites dont le diamètre devrait être

égal à la longueur double de l'avant-bras. Or ceux

du film protègent seulement sur toute sa largeur celui

qui le porte, au lieu d'également couvrir son voisin de

gauche (chacun une moitié du bouclier). Quant aux lances,

elles sont - dans le film - tenues à la hauteur de la taille,

au lieu d'être brandies à la hauteur du visage, par

dessus le mur des boucliers.

Une mise en scène ne vise pas non plus à la reconstitution

mais à la signification d'une idée, ici la supériorité

des Grecs, disciplinés et méthodiques, face à

la horde hurlante des barbares venu d'au-delà de l'Hellespont

- les Turcs ? le Pacte de Varsovie ? en fait, plus probablement,

les forces de l'Axe et le fameux «Non» de Metaxas,

le 28 octobre 1940... «Aucun endroit de Grèce

n'est loin de Sparte», répond le lion hellène

à son épouse, quand celle-ci objecte que le défilé

des Thermopyles est une marche lointaine. Mais lorsque, fièrement,

Léonidas rétorque à l'ennemi - en grec moderne

(12)

- Molôn labé («Viens les prendre [mes

armes] !»), inscription qui partout en Grèce figure

sur le socle des statues

dédiées au héros national, comment ne pas

reconnaître dans La bataille des Thermopyles une

fable patriotique grecque (le patron de la Fox est, alors, Spyros

P. Skouras, coïncidence [13]

?) dédiée à la Meghali Idea - la «Grande

Idée» dix-neuvièmiste d'une restauration de

l'Empire byzantin -, qui avait encaissé un terrible revers

à Smyrne en 1921 (14)

et s'apprêtait à en subir un autre à Chypre

(1974) avec l'échec de l'Enosis («rattachement

à la Grèce»).

|

|

|

Quand l'Histoire se répète

«Nous ne pouvons croire qu'un Etat formidablement armé

de 85 millions d'hommes, qui lutte pour instaurer dans le monde

un ordre nouveau basé, dit-il, sur la morale, se résoudra

à attaquer de flanc une petite nation de 7 millions d'habitants,

qui lutte déjà pour sa liberté contre un

empire de 45 millions d'hommes...»

(Georges VLACHOS, I Kathimerini, 8 mars 1941 - lettre ouverte

à l'archichancelier du Reich, Adolf Hitler)

|

Ioannis Metaxas (Ithaque,

1871 - Athènes, 1941), l'homme qui dit Ochi,

«Non» au Duce (le 28 octobre 1940, date

historique commémorée en Grèce).

(Extr. de Costa DE LOVERDO, La Grèce au

combat (1940-1941), Calmann-Lévy, 1966.) |

|

| |

|

Les Dornier nazis survolent

l'Acropole d'Athènes, ajoutant de nouvelles

ruines.

(Extr. «La bataille de Crète»,

Historia magazine (2e Guerre Mondiale) (Tallandier

éd.), n 19, 1968.) |

|

Maîtresses de la Grèce le 1er juin 1941 après

avoir écrasé les Anglo-Grecs dans les montagnes

du nord, les troupes hitlériennes - accourues à

la rescousse de Mussolini défait dans les montagnes du

Pinde - hissèrent le drapeau à croix gammée

sur l'Acropole. Mais le Führer venait, à son insu,

d'enclencher le mécanisme qui allait lui être fatal.

Retardée de cinq semaines, son attaque de l'Union Soviétique

allait confronter au terrible «Général Hiver»

la Wehrmacht partie en tenue d'été.

De son trône installé en haut de cette même

Acropole 2.500 ans auparavant, Xerxès, un mois à

peine après son triomphe aux Thermopyles, allait assister

à l'écrasement de sa flotte à Salamine...

|

De son trône dressé en quelque

lieu élevé, Xerxès (David Farrar)

assiste à l'anéantissement de ses Immortels,

taillés en pièces par les Spartiates |

|

|

Le Monument contemporain

|

Un monument en l'honneur

de Léonidas fut inauguré en 1955 par

le roi Paul de Grèce. Orné de bas-reliefs

évoquant la bataille, ce monument de marbre

blanc est sommé d'une statue en bronze du roi

de Sparte, casqué et armé. De l'autre

côté de la route, on peut monter au sommet

du kolônos, théâtre de l'ultime

résistance spartiate, où les Amphictyons

firent graver deux dédicaces. L'une commémorait

la participation des Péloponnésiens

: «C'est ici qu'un jour, quatre mille hommes

venus du Péloponnèse, affrontèrent

trois cents myriades d'ennemis»; l'autre

le sacrifice des Spartiates : «Passant, va

dire à Sparte que nous gisons ici pour obéir

à ses lois» (15)

(HDT., VII, 223-228). (Phot. M. Eloy) |

|

| |

|

Démophile fils de Diadromès,

chef des 700 Thespiens. (Phot. M. Eloy) |

|

| |

|

Les Spartiates défendent la

dépouille de Léonidas, leur roi tué.

Détail du monument moderne de 1955. (Phot.

M. Eloy) |

|

|

Suite…

NOTES :

(1) Richard Egan avait incarné

Dardanius, un gladiateur brutal dans Les gladiateurs

de Delmer Daves (1954) et l'empereur perse Assuérus,

dans Esther et le roi de Raoul Walsh (1961). - Retour

texte

(2) Rudolph Maté décédera

le 27 octobre 1964 à Beverly Hills (Californie), peu

après la sortie de La bataille des Thermopyles

sur les écrans européens. - Retour

texte

(3) ... puisque c'est à Coriolan,

justement, qu'il était reproché d'avoir passé

à l'ennemi ! - Retour texte

(4) La

version 2004 d'Alamo par John Lee Hancock - avec

Denis Quaid et Billy Bob Thornton - est moins indulgente et

représente comme un odieux tyran el generalissimo

Antonio Lopez de Santa-Anna ! - Retour texte

(5) La Fox est alors dirigée

par Spyros Skouras, un Gréco-Américain... - Retour

texte

(6) Apostolos DASCALAKIS, Problèmes

historiques autour de la bataille des Thermopyles, De Boccard,

1962. - Retour texte

(7) A ne pas confondre avec le romancier

d'espionnage bien connu, Pierre NORD, auteur e.a. d'un roman

sur le putsch des Colonels, en 1967 : L'été

des Colonels, Le Masque, Lib. Champs Elysées, 1974.

Tiens, tiens... - Retour texte

(8) Un plèthre vaut 27,50 m.

- Retour texte

(9) Rudolph Maté élude

également toutes les références un peu

glauques qui ont fait les délices des romanciers : les

Ilotes, la kryptie, l'exposition des nouveaux-nés, la

flagellation rituelle des enfants, la promiscuité des

jeunes filles, l'échangisme dans un but de procréation,

les castes sociales, le militarisme spartiate - toutes choses

d'ailleurs soumises à controverse, et qui méritent

d'être nuancées; ce qui, bien entendu, ne saurait

constituer l'objet d'un film épique. - Retour

texte

(10) Georges CONTOGEORGIS, Histoire

de la Grèce, Hatier, coll. «Nations d'Europe»,

1992, p. 402. - Retour texte

(11) Le diamètre faisait le

double de la longueur de l'avant-bras, du brassard (porpax)

au centre, à la poignée près du bord (antilabè)

: la partie droite couvrait le porteur du bouclier, la partie

gauche son voisin. - Retour texte

(12) Dans la VAngl comme dans la

VF. La prononciation est moderne, car le bêta y

est prononcé v, et non pas b.

- Retour texte

(13) Le dictionnaire de BESSY &

CHARDANS nous apprend : «Spyros P. Skouras. Prod.

né en 1893 à Skourohorion (Grèce). Emigre

très jeune aux U.S.A. Frère de Charles et Georges

Skouras avec qui il achète un cinéma. Il travaille

ensuite à la Warner, puis à Paramount. Entre en

1931 chez Fox Films. Président de la 20th Century

Fox de 1942 à 1962. Président de la National

Theaters (exploitations pour la Fox) en 1952. Lance en 1953

le Cinemascope grâce à l'Hypergonar du professeur

Chrétien à qui il achète les brevets.»

La dynastie des Skouras est, en fait, une figure de proue du

cinéma hellénique. Ainsi peut-on lire à

propos de son neveu S. Skouras, cofondateur avec Filopimin Finos

des studios de Kalamaki : «Spyros Skouras (Skourohori

1917). Neveu de Spyros P. Skouras. Etudes commerciales à

Athènes. S'occupe depuis 1935 de la distribution et contrôle

plusieurs salles. En 1937 il fonde la société

«Skouras Films» qui représente la 20th Century-Fox

et plusieurs autres sociétés. Spyros Skouras qui

a grandement contribué à l'expansion du bon cinéma

[en Grèce] est président du conseil d'administration

de la Cinémathèque de Grèce depuis sa fondation.

Contrôle trente pour cent des salles de projection grecques

et importe cent cinquante films par an. Depuis 1965, la «Skouras

Films» s'occupe aussi de la production. Associé

à la Sero Amusement Co.» de Los Angeles.»

(Aglaé MITROPOULOS, Découverte du cinéma

grec (préface Henri LANGLOIS), Seghers, coll. Cinéma

Club, 1968, p. 151). - Retour texte

(14) Entre 1912 et 1949 la Grèce

fut près de vingt ans en état de guerre. - Retour

texte

(15) Une troisième stèle,

disparue, était dédiée au devin Mégistias,

qui accompagnait Léonidas - Retour

texte

|

|