|

| |

| |

Die Hermannsschlacht

(La bataille d'Arminius)

[Ch. DECKERT, H. KIESEL, Ch. KÖSTER,

St. MISCHER, C. VÖLKER - AL, 1993/95]

Page 1/8

|

|

|

Arminius en BD. Gagnez un album

des Aigles de

Rome (Enrico Marini) en participant au concours. |

|

|

|

Die Hermannsschlacht

(La bataille d'Arminius)

[Ch. DECKERT, H. KIESEL, Ch. KÖSTER,

St. MISCHER, C. VÖLKER - AL, 1993/95]

|

| |

|

| |

I. L'Aventure est dans

la Forêt...

DIE HERMANNSSCHLACHT (1993-1994)

Die

Hermannsschlacht est un film inclassable. On

pourrait parler d'art minimaliste, si dans le générique

de fin - clin d'œil aux superproductions - la liste des

acteurs récurrents et des figurants occasionnels ne

durait pas dix minutes... Film expérimental, film d'art

et essai ou farce d'étudiants ? Mais film poétique

aussi, puisque centré sur la vision comparée

de deux grands poètes allemands du XIXe s., Kleist

(Penthésilée, 1808; La Marquise d'O,

1810) et Grabbe

(Napoléon ou les Cent-Jours, 1831; Hannibal,

1835).

Complètement décalé, le film rappelle un

peu Astérix, dont on sait le succès outre-Rhin.

Il se veut aussi être un hommage aux «péplums»

italiens des années soixante. Du reste l'un d'eux, Il

Massacro della Foresta Nera / Hermann der Cherusker (Die Schlacht

im Teutoburger Wald) (Ferdy Baldwyn [= Ferdinando Baldi],

1967), coproduit avec l'Allemagne, avait déjà traité

du même sujet : la victoire du Germain Arminius sur les

trois légions du propréteur romain P. Quintilius

Varus, point nodal de l'Histoire comme l'a définit J.F.C.

Fuller (1),

mais qu'Heiner Müller considérait à tort comme

«un incident sans conséquence aux frontières

de l'Empire romain [que Kleist prit] comme mythe national»

(2).

Après ce désastre militaire, les Romains renonceront

définitivement à reporter sur l'Elbe la frontière

de leur empire, qui demeurera sur le Rhin. Il s'agissait surtout

pour les concepteurs du film - Christian Deckert, Hartmut Kiesel,

Christoph Köster, Stefan Mischer et Cornelius Völker

- de confronter deux chefs-d'œuvre de la littérature

allemande du XIXe s., celui d'Heinrich

von Kleist (18 octobre 1777-21 novembre 1811) et celui de

Christian Dietrich

Grabbe (né et décédé à

Detmold (3)

précisément, 1801-1836).

|

| |

| |

| |

La bataille d'Hermann (1993/95)

brosse en larges traits le conflit entre les conquérants

romains et les tribus germaniques, et la confrontation finale

entre Varus et Arminius (Hermann), le premier héros de

l'Histoire allemande. Jouant sur les anachronismes, la mise en

scène du film fut pour ses auteurs «une grande expérimentation»,

qui nécessita la création de costumes utilisant

des fourrures et des grosses toiles tant bien que mal ficelées.

Les soldats se battent avec des épées-jouets en

plastique et des boucliers de contre-plaqué. Les légionnaires

romains portent des armures en carton ondulé et sont coiffés

de casques de papier d'aluminium; survient alors un car de touristes

contemporains qui débarquent sur le champ de bataille.

L'un d'eux interroge Varus pour savoir si c'est bien ici qu'a

eu lieu la bataille. D'un air dégoûté, le

général romain lui montre du doigt l'Hermannsdenkmal

qui surplombe la forêt, référence indiscutable

! Tous détails bizarres qui donnent au film un caractère

satirique. Ben Hur de Prisunic assurément, La

bataille d'Hermann donne à voir des images jamais vues

dans une production hollywoodienne. La caméra nous convie

également à assister à une discussion imaginaire

entre deux poètes classiques allemands, Heinrich von Kleist

et Christian Dietrich Grabbe lesquels ont tous deux écrit

pour le théâtre une Hermannschlacht, respectivement

en 1809 et 1836.

Kleist en tira un grand drame héroïque et, surtout,

patriotique, destiné à soulever l'Allemagne contre

Napoléon où Arminius-Hermann apparaissait comme

le Vercingétorix

allemand (4).

|

| |

|

|

|

1. Arminius dans la littérature allemande,

avant Kleist

1.1. Liberté religieuse

A vrai dire, Kleist n'a pas lui-même exhumé Arminius

des pages de Tacite. Avant lui, plusieurs érudits poètes

allemands lui avaient déjà consacré leur

attention. Le premier semble avoir été l'humaniste

Ulrich von Hutten (1488-1523), dans un dialogue en latin

(Arminius, 1523 [5]).

Ami d'Erasme, von Hutten avait soutenu Reuchlin dans la polémique

qui l'opposait aux Dominicains. Dans Arminius, imitant

la forme dialoguée des écrits théoriques

et polémiques des humanistes italiens, Hutten exalte en

son héros «le plus libre, le plus invincible,

le plus allemand des hommes», pour soulever la conscience

nationale germanique contre la suprématie de Rome. «Le

vainqueur de Teuteberg est représenté comme le premier

héros germanique qui ait vaincu l'armée impériale

et secoué la tyrannie romaine, note le Laffont-Bompiani

(6).

Naturellement, l'auteur, paladin et héraut de la Réforme,

utilise cette victoire pour des fins politico-religieuses, comptant

qu'une réaction du sentiment national succéderait

à la révolte de Luther contre l'Eglise romaine.»

1.2. Le Siècle des Lumières

et des Encyclopédistes

Créateur, avec son rival Gryphus, de la tragédie

de l'époque baroque, Daniel Kaspar von Lohenstein

(1635-1683) écrivit un roman demeuré inachevé,

intitulé Arminius und Thusnelda, ou plus exactement

Le magnanime chevalier Arminius ou Hermann, ou Le courageux

défenseur de la liberté allemande, et, à

ses côtés, sa Sérénissime Thusnelda,

dans une symbolique histoire d'amour et d'héroïsme,

exposée en deux parties et ornée de belles gravures,

pour la gloire de la patrie, de la noblesse allemande et de sa

glorieuse descendance, publié en 1690, après

sa mort. En trois mille pages grand format, l'auteur y «accumule,

en vrac, tout ce qu'il est possible d'introduire d'aventures chevaleresques,

d'héroïsmes classiques, de découvertes géographiques,

de notions de médecine, de morale, de politique, d'histoire,

de mythologie, d'allégories, résume le Laffont-Bompiani.

La figure d'Arminius, héros de la fameuse bataille qui

endigua l'avance des Romains, symbolise l'empereur Léopold.

L'auteur a voulu faire non seulement un roman d'amour, mais une

histoire générale de l'Allemagne, et aussi et surtout,

selon le précepte d'Opitz, une œuvre utile, tout au

moins pour le goût de son temps, qui éduquât

politiquement la nation allemande et affirmât ses droits

face aux prétentions de la France de Louis XIV. Lohenstein

voulait créer une œuvre aussi vaste que possible.

Dans ce dessein, il rassembla de longues expositions historiques

(toutes les vicissitudes des Habsbourg et les dernières

guerres de religion), des événements datant du temps

des Romains, des faits concernant l'Arménie et la Thrace,

reliant ensemble tous ces matériaux en une sorte d'encyclopédie

qui, dans son intention, devait être l'histoire primordiale

et générale du peuple germanique. Ce dont Lohenstein

a véritablement horreur, c'est de la simplicité,

et son roman correspondait si bien avec le mauvais goût

de l'époque qu'il fut non seulement admiré par ses

contemporains, mais pris comme modèle.»

1.3. Mélodrames

patriotiques

Au siècle suivant, le sujet fut repris dans le drame Arminius

[Hermann] du poète et essayiste shakespearien Johann

Elias Schlegel (1718-1749), paru en 1743. «Le principal

centre d'intérêt n'est pas constitué par la

personne d'Arminius, mais par celle de Thusnelda, qui est aimée

secrètement par Flavius (7),

frère d'Arminius. A cause de son amour inavouable et de

sa faiblesse, Flavius fait figure de traître, tandis que

Thusnelda qui garde sa fidélité à Arminius,

incarne la liberté de la patrie. C'est de ce drame que

s'inspira Klopstock - plutôt que du médiocre petit

poème Arminius [Hermann] (1751) de Christoph

Martin Wieland (1733-1813) - quand il voulut composer sa

célèbre trilogie.»

1.4. La quête des origines...

Ensuite, le dramaturge Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803),

le «poète de la religion et de la patrie»,

consacra au prince chérusque une trilogie significative,

La bataille d'Arminius (1769), Arminius et les Princes

(1784) et La mort d'Arminius (1787), appelés «bardits»

par l'auteur. «Ils traduisent la naissance, dans l'âme

de Klopstock, de ce sentiment patriotique qu'il ressentit à

la lecture des Eddas et d'Ossian, en 1764 et 1765

- deux grands événements dans le monde littéraire

nordique. La découverte de la poésie germanique

autochtone et de la poésie ossianique, exalta le poète

qui crut, comme beaucoup d'hommes de son temps, à l'existence

des «bardes» à l'époque d'Arminius.

Il voulut ainsi remonter à ces temps archaïques en

créant une série de drames et de poésies

(Hermann, 1767), dans une atmosphère purement germanique.

La tentative était hardie, mais elle devait aboutir à

un échec.

Le premier drame, La bataille d'Arminius [Hermannsschlacht],

fut écrit en 1769. L'intrigue est renouvelée

de celle de l'Arminius de Schlegel avec quelques légères

différences : le lieu de l'action n'est plus la forêt

de Teutberg, mais une gorge du Harz (8);

Flavius, le frère d'Arminius, est le traître, tandis

que Siegmond, fils de Ségeste, est le héros qui

aide Arminius à vaincre les Romains; Thusnelda est déjà

l'épouse d'Arminius. L'action humaine se déroule

sur un fond de paganisme où, en même temps que Wotan,

on trouve également les dieux grecs. Les chants des bardes

qui accompagnent l'action sont suggestifs, mais sans spontanéité

aucune. Le nouveau barde Klopstock ne pouvait effacer quinze siècles

de latinité avec ce drame impossible à représenter,

que Schiller a traité de «froid, insipide, grotesque,

sans vie et sans vérité». Cependant, cette

tentative, si on laisse de côté les parties lyriques

qui constituent le meilleur de l'œuvre, eut le mérite

de donner naissance à toute une série d'études

sur l'antique littérature populaire germanique»

(9).

Poète épique chrétien (la Messiade,

1748-1777) dont l'exaltation lyrique et le mysticisme était

en phase avec la ferveur piétiste de son temps, Klopstock

«sut cependant rester cosmopolite et, comme tant d'écrivains

et philosophes allemands, salua la Révolution française

et devint citoyen d'honneur de la République (1792), mais

condamna les excès de la Terreur», précise

le Petit Robert.

«Le second drame, Arminius et les Princes [Hermann

und die Fürsten], composé en 1784, est peut-être

le moins important de la trilogie. Alors qu'Arminius voudrait

attendre un moment plus propice pour attaquer les Romains, les

princes teutons, jaloux de lui, le contraignent à livrer

bataille immédiatement. Arminius est vaincu par les Romains

et son propre fils, Theude, échappe à l'emprisonnement

auquel ne peut se soustraire le chef de Druides, Brenn. L'action

s'accompagne de nombreux chœurs de bardes, de spectres, d'ombres

et de personnages symboliques.

Dans le troisième drame : La mort d'Arminius [Hermanns

Tod], composé en 1787, Arminius, trahi par les princes

germaniques, jaloux de sa puissance, est vaincu. Lorsque Thusnelda

revient de la prison romaine et apprend cette nouvelle, elle s'incline

avec résignation devant le destin; son fils Theude est

tué, et à l'annonce de la mort d'Arminius, Thusnelda

meurt à son tour. Toute la tragédie est dominée

par le fatalisme germanique et s'accompagne de la représentation

d'un Walhalla influencé par le paganisme nordique»

(10). |

|

|

2. Heinrich von Kleist (1777-1811)

Au XIXe s., le réveil de la conscience nationale suscité

par la Révolution française, le Romantisme et les

guerres napoléoniennes inspirent des œuvres nouvelles.

La première est La bataille d'Arminius (Die Hermannsschlacht)

d'Heinrich

von Kleist au patriotisme rebelle (1809). Sa trame suit approximativement

celle de Klopstock, «toutefois l'auteur abandonne certains

thèmes dramatiques (comme le conflit entre Arminius et

Marbod), et alourdit son œuvre d'un certain nombre d'anachronismes

: enfin de fréquentes naïvetés s'y font jour

: c'est ainsi qu'Arminius et Thusnelda témoignent d'un

romantisme exagérément sentimental (ils se donnent

entre eux des diminutifs petits-bourgeois comme «Thusneldina»

ou «mon petit cœur», etc.)» (11).

|

| |

|

| |

| Issu d'une famille de l'aristocratie

militaire prussienne, H. von Kleist a déjà pas mal

roulé sa bosse, notamment en France et en Suisse, lorsqu'il

entreprend la rédaction de La bataille d'Arminius.

C'est qu'à l'âge de quinze ans, il a participé

au siège de Mayence et, en 1803, a même envisagé

de s'enrôler dans la Grande Armée pour participer

à l'invasion de l'Angleterre. Mais les Français

refusent d'incorporer cet individu agité, admirateur enthousiaste

de Rousseau et de Kant, mais que guette le déséquilibre

mental. De retour chez lui, il réussit en 1805 à

intégrer l'administration prussienne comme surnuméraire

et écrit pour le théâtre (La cruche cassée,

1802; Amphitryon, 1807; La marquise d'O, 1810),

ainsi qu'un roman (Michael Kohlaas, 1805). C'est alors

que Napoléon écrase les Prussiens à Iéna

(octobre 1806). En janvier 1807, il est arrêté par

les autorités françaises qui le soupçonnent

d'espionnage; il n'est libéré qu'en juillet, après

la signature du traité de Tilsit.

L'année 1808 le voit attaquer la rédaction de La

bataille d'Arminius qui lui prendra deux années. Deux

années pendant lesquelles on commence à parler des

premiers succès de la guérilla espagnole contre

les troupes napoléoniennes, tandis qu'en Prusse le baron

vom Stein, premier ministre, mène un double jeu. Un courrier

saisi par les autorités françaises (août 1808)

et rendu public (septembre 1808), révèle que vom

Stein intriguait pour conclure avec l'Autriche une alliance secrète,

tandis que lui-même signait avec l'occupant un traité

de pure forme au nom de la Prusse. En sous-main, dans l'attente

d'une occasion favorable pour prendre à revers les troupes

françaises, il organiserait des groupes susceptibles de

mener l'insurrection.

Or cette stratégie est exactement celle prônée

par Arminius (12).

«L'analogie historique est limpide, note J. Jourdeuil.

Les Français napoléoniens sont représentés

par les Romains de Varus, et les Allemands, dans leur diversité

(Prussiens, Autrichiens, Bavarois, Rhénans) le sont par

Marbod, Hermann et les princes. Mais l'analogie s'arrête

là : impossible d'affirmer qu'Arminius-Hermann ce serait

la Prusse et Marbod l'Autriche ou l'inverse. La pièce de

Kleist échappe à la géopolitique des années

1806-1812, tout comme elle échappe à l'historique

authentique de la bataille de Teutoburg en IX après J.-C.

La poésie prend le relais, ou plus exactement, elle prend

son envol à partir de ce double tremplin historique : les

Romains et les Germains au temps d'Auguste, les Français

et les Allemands au temps de Napoléon» (13).

Si Kleist partage l'aspiration nationale de ses contemporains,

il se démarque dans le même temps des naïvetés

d'un nationalisme élémentaire; ses héros

problématiques, Hermann ou Thusnelda - tout comme Hombourg

ou Penthésilée - sont et ne sont pas héroïques;

ils font bien plus penser à ceux de Dostoïevski.

Dans son édition de la pièce, le metteur en scène

français Jean Jourdheuil atténue le caractère

anti-napoléonien (n'oublions pas qu'après La

bataille d'Arminius, Kleist enchaîna avec le violent

pamphlet anti-français Le catéchisme des Allemands)

: selon lui, Kleist «pense en poète (...)

[et] s'inscrit en faux contre les naïvetés d'un

nationalisme élémentaire» (14).

Il compose des œuvres «qui font l'anatomie du nationalisme

allemand, qui le radiographient à sa naissance. Il nous

montre sa naissance sous de funestes auspices et sa figure grimaçante.

Le happy end de La Bataille d'Arminius n'est pas

gai» (15). L'Arminius

kleistien s'oppose au limpide héros schillérien

- type Guillaume Tell - qui combat pour le triomphe de la liberté.

Au contraire de Schiller, Kleist n'est pas «enclin à

embellir les héros et à les «moraliser».

Arminius-Hermann est certes un libérateur de l'Allemagne,

mais c'est un personnage extrêmement problématique,

où éléments positifs et négatifs sont

intimement mêlés. (...) chez Hermann coexistent des

aspects lumineux et noirs, il est à la fois un héros

et un menteur, un génie et un traître» (16).

Le portrait que Kleist dresse d'Arminius est celui d'un terroriste

implacable, d'un manipulateur sans scrupules, obsédé

«à la fois par sa lutte tortueuse contre les Romains,

dont il a lui-même tramé le plan, et par la question

de la fidélité de sa femme» (17)

dont il se sert pour tromper l'ambassadeur romain Ventidius Carbo.

Pour le chef germain, les «gentils» romains - car

il y en a - sont pires encore que les «méchants»,

car ils détournent les patriotes du droit chemin. Quand

aux «méchants» romains, il désespère

qu'ils ne commettent davantage de crimes, afin de davantage soulever

contre eux la population. Arminius pardonnait aux frères

allemands, Wolf prince des Cattes, Thuiskomar prince des Sicambres,

Dagobert prince des Marses, Selgar prince des Bructères,

et même aux ex-alliés des Romains comme Fust prince

des Cimbres et Gueltar prince des Nerviens, qui ont rallié

son camp et en dépit du fait qu'autrefois fervents collaborateurs

des Romains ceux-ci avaient, dans leurs exactions, souvent été

pires que l'envahisseur latin. L'heure était au pardon.

Etonnants cette lucidité et ce pessimisme, ce pragmatisme

dans une pièce de théâtre écrite en

1808-1809, une époque où l'on aime idéaliser

les héros. En revanche, il condamne à mort le chef

des Ubiens, Aristan. Le seul qui n'ait pas trahi ses amis romains.

Mais pourquoi Aristan se serait-il rallié à la cause

d'une Germanie qui n'avait jamais existé et qu'Arminius

venait d'inventer ex nihilo ? Comme roi des Ubiens et,

donc, chef d'un Etat souverain, Aristan négocie avec qui

il lui plaît. Dans son fantasme, Arminius est imperméable

à cette logique. Dans l'ordre nouveau qu'a instauré

le nouveau chef des Germains, son individualisme coûtera

sa tête à Aristan...

Amateur d'images fortes et sanglantes, Kleist fera passer Thusnelda

du statut de coquette flattée par un soupirant romain,

l'ambassadeur Ventidius Carbo, à celui d'horrible mégère

lorsqu'elle se découvrira trahie (18)

: elle livrera le galant romain aux griffes d'une féroce

ourse noire qui le mettra en pièces (acte V, sc. 18). Et

lorsque le forgeron Teuthold, tuera sa fille unique, Hally, apprenant

qu'elle a été violée par des légionnaires

romains, Arminius lui commandera d'en dépecer le cadavre

en quinze morceaux (19)

qu'il fait porter aux quinze tribus germaniques qu'il entend rallier

à sa cause (acte IV, sc. 6). |

|

3. Christian Dietrich Grabbe (1801-1836)

|

Natif de Detmold où

plus tard sera érigé l'Hermannsdenkmal,

Christian

Dietrich Grabbe est, avec Georg Büchner,

l'auteur dramatique allemand le plus important de

la période antérieure à la révolution

de 1848. Fils d'un gardien de prison, il restera profondément

marqué par le contexte carcéral où

avait baigné son enfance. Die Hermannsschlacht

fut sa dernière œuvre. Il mourut avant

de pouvoir la publier, la laissant du reste inachevée.

Divorcé d'avec Louise Clostermeier (1832),

Grabbe vécut ses dernières années

solitaire et ravagé par la syphilis. «A

moins que ce ne soit l'alcoolisme qui raccourcit son

existence, ce que l'on peut voir dans le film»,

précise le réalisateur Stefan Mischer.

Dans une de ses comédies, Raillerie, satire,

ironie et signification cachée, l'auteur

caustique n'hésitait pas à se mettre

lui-même en scène avec un rare sens de

l'auto-dérision : «C'est le Grabbe

maudit, comme on devrait l'appeler en réalité,

le crabe nain, l'auteur de la pièce ! Il est

bête comme un pied et fustige tous les écrivains

alors qu'il n'est lui-même bon à rien.

Il a les jambes arquées, les yeux qui louchent

et un visage simiesque totalement inexpressif !»

Représentée en 1838, deux ans après

sa mort, La Bataille d'Arminius «se ressent

du nouveau climat intellectuel qui caractérise

l'Allemagne de son temps : elle met en scène

un Arminius qui fait la guerre contre les Romains

avec des déguisements et des ruses, et une

Thusnelda qui, dans ses attitudes héroïques,

a l'air d'une rude campagnarde. On y représente

la bataille dans la forêt de Teutberg; l'épilogue

se passe à Rome, au lit de mort d'Auguste,

lequel proclame la divinité de Jésus-Christ»

(Laffont-Bompiani). |

| |

|

|

Christian Dietrich Grabbe

(Source : Encarta) |

|

|

Grabbe fait annoncer par Auguste

la venue de temps nouveaux, la venue de Jésus-Christ. Le

film de 1995 emprunte sa chute à Grabbe, auteur qui a la

nette préférence de ce groupe de jeunes cinéastes,

plutôt que Kleist. Virgile avait annoncé un Age d'Or

romain autour de la figure charismatique de l'Empereur Auguste

qui avait mis fin aux guerres civiles - on a même parlé

de «messianisme augustéen». Le siècle

d'Auguste, inaugurant la Pax Romana. Aussi le brutal Tibère

suggérera vainement à l'empereur d'informer Ponce

Pilate (20)

de ce que, dans sa province, est né un Messie qu'il lui

faut immédiatement faire mettre à mort. Mais Auguste

ne supporte pas cette idée cruelle. L'Empereur romain est

convaincu qu'un martyr est plus dangereux pour Rome qu'un Messie

vivant.

Comme le drame de Grabbe, le film de 1995 s'achèvera donc

sur la merveilleuse vision de la Vierge à l'Enfant : une

ère nouvelle s'annonce pour le peuple allemand libéré

et élu de Dieu...

«Divers exégètes (21)

ont montré que Grabbe souhaitait souligner l'importance

mondiale des ces deux événements historiques. Mais

aussi que, bien loin de glorifier le vainqueur des Romains, Grabbe

concluait que Jésus était plus important pour notre

histoire qu'Arminus, explique Stefan Mischer, un des réalisateurs,

également interprète du rôle-titre. Comme

Hegel, Grabbe s'intéresse plutôt au rôle du

héros et à son importance pour l'histoire mondiale.»

Les héros, écrit Hegel, «n'ont pas puisé

leurs fins et leur vocation dans le cours des choses consacré

par le système paisible et ordonné du régime.

Leur justification n'est pas dans l'ordre existant, mais ils la

tirent d'une autre source. C'est l'Esprit caché, encore

souterrain, qui n'est pas encore parvenu à une existence

actuelle, mais qui frappe contre le monde actuel parce qu'il le

tient par une écorce qui ne convient pas au noyau qu'elle

porte» (22).

|

| |

|

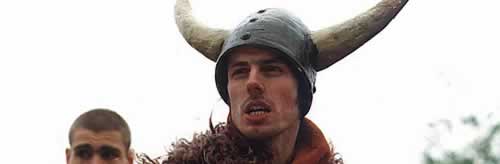

Le coréalisateur de Die Hermannsschlacht,

Stefan Mischer, également interprète d'un

Arminius déjanté !

(© Schlossfilm DVD Verleih)

|

|

| |

L'Hermannsschlacht de Grabbe

est un hymne plein de visions merveilleuses sur la patrie du poète.

«Le thème patriotique cède le pas à

une poésie philosophique ambitieuse et grandiose, qui prétend

interpréter les événements de l'histoire,

précisera encore le Laffont-Bompiani. Mais le résultat

est confus et chaotique.» Pour le coréalisateur

du film de 1995, Stefan Mischer (23),

«Grabbe est moins nationaliste [que Kleist]. Il

s'intéresse plutôt à la psychologie d'Arminius.

Le rôle de Marbod, qui a soutenu Arminius durant la bataille,

et l'alliance des peuples germaniques ne l'intéressent

guère. Sa pièce de théâtre est plus

subtile et pleine d'ironie.» Selon Werner Broer (24),

Grabbe n'idéalisait pas les tribus germaniques. Il s'intéressait

plutôt aux défis auxquels devait répondre

Arminius, qui éprouvait des problèmes avec la mobilisation

des guerriers. Après la bataille dans la Forêt de

Teutberg, les combattants ne voulurent point suivre Arminius jusqu'aux

bords du Rhin pour en finir une fois pour toutes avec les Romains.

Dans sa version dramatique, après le suicide de Varus,

le héros proposait d'attaquer les fortifications qui se

dressaient là-bas, et qui demeuraient une menace pour la

Germanie. Toutefois ses guerriers ne souhaitaient que fêter

leur victoire chez Thusnelda, qui invitait tout le monde à

de grandes festivités.

Une grande qualité de Grabbe réside dans son empathie

pour la sensibilité populaire.

«Ce qui fascine également les cinéastes,

dit encore Stefan Mischer, c'est que des décennies avant

Cabiria et le premier Ben Hur, Grabbe expérimente

la mobilisation d'un grand nombre de figurants dans son spectacle.

Et il change de scènes très souvent, comme dans

un découpage de film. Sa scénographie est extravagante.

C'est sans doute la raison pour laquelle son drame n'est guère

représenté au théâtre.»

Malgré ses échecs à la scène, Grabbe

et sa conception du théâtre ont sans conteste influencé

les écoles naturaliste et expressionniste (25).

|

| |

|

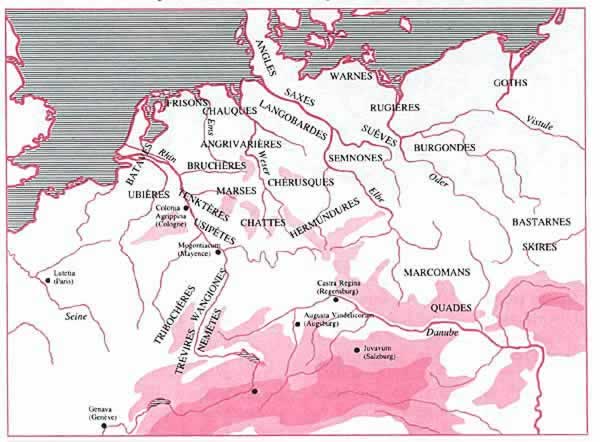

Les principales tribus germaniques au Ier

s. de n.E.

|

|

| |

| Suite… |

NOTES :

(1) J.F.C. FULLER, Les batailles

décisives du monde occidental (1958) (présent.

Gérard Chaliand), Berger-Levrault, coll. «Stratégies»,

1980, 3 vols, t. I, pp. 119-131. - Retour

texte

(2) H. MÜLLER, discours prononcé

lors de la réception du prix Kleist en novembre 1990,

in H. von KLEIST, La bataille d'Arminius, Paris, Editions

Théatrales Nanterre Amandiers, 1995, p. 135. - Retour

texte

(3) Au XIXe s., Detmold était

considérée comme le lieu de la défaite

du propréteur Varus. De 1838 à 1875 on y érigea

un monument commémoratif grandiose, l'Hermannssdenkmal.

- Retour texte

(4) Avec un demi-siècle d'avance

sur Napoléon III. Pour une comparaison entre l'attitude

respective des statue commémoratives de Vercingétorix

et d'Arminius, voyez le site France-Allemagne : mémoires

partagées. - Retour texte

(5) Trad. fr. Liseux, 1877. - Retour

texte

(6) LAFFONT-BOMPIANI, Dictionnaires

des œuvres, Robert Laffont, 1954, rééd.

1981. - Retour texte

(7) Ce Flavius, ou plutôt Flavus

«le Blond», qui restera fidèle aux Romains,

est mentionné par Tacite. - Retour

texte

(8) Le Harz est un massif montagneux

entre l'Elbe et la Weser. - Retour texte

(9) LAFFONT-BOMPIANI, op. cit.

- Retour texte

(10) LAFFONT-BOMPIANI, op. cit.

Trad. fr. Imprimerie Soulier, 1843. - Retour

texte

(11) LAFFONT-BOMPIANI, op. cit.

Trad. fr. Aubier, 1931. Nouvelle trad. fr. Jean-Louis Besson

& Jean Jourdheuil, Paris, Editions théâtrales

Nanterre-Amandiers, 1995. - Retour texte

(12) Cf. Richard SAMUEL, «Kleists

Hermannsschlacht und der Freiherr vom Stein», in

Jahrbuch der Schillergesellschaft V, 1961, p. 64-101

- cité par Jean-Louis BESSON in H. von KLEIST, La

bataille d'Arminius, Paris, Editions Théatrales Nanterre

Amandiers, 1995, p. 139. - Retour texte

(13) J. JOURHEUIL, «Un objet

dramatique non stabilisé», in H. von KLEIST, La

bataille d'Arminius, Op. cit., p. 128. - Retour

texte

(14) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,

La bataille d'Arminius, Ibidem. - Retour

texte

(15) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,

La bataille d'Arminius, Ibidem. - Retour

texte

(16) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,

La bataille d'Arminius, Op. cit., pp. 126-127. - Retour

texte

(17) J. JOURHEUIL, in H. von KLEIST,

La bataille d'Arminius, Op. cit., p. 127. - Retour

texte

(18) Ventidius avait réclamé

de Thusnelda une boucle de ses cheveux comme gage d'amour (intrigue

qu'Arminius, sans scrupules, favorisait pour mieux duper les

Romains); en réalité c'était un échantillon

de la perruque qu'il comptait offrir à l'impératrice

Livia, une fois les Germains soumis... - Retour

texte

(19) Allusion à Juges,

19 : 29 sqq. : le lévite dont les Benjamites de

Gabaa violèrent la concubine, tua celle-ci et découpa

son corps en douze parts qu'il envoya aux douze tribus d'Israël

afin qu'elles punissent la ville infâme. Von Kleist, bien

entendu, voit la race allemande comme un «Peuple Elu».

- Retour texte

(20) Et, dans la pièce de

Grabbe, aussi Hérode.

Dans ses Mémoires de Ponce Pilate, Anne Bernet

fait de ce dernier - alors tout débutant dans la carrière

des honneurs - un survivant de la bataille de Teutberg, première

étape d'un parcours spirituel qui le verrait se convertir

et mourir en martyr.

Il nous plaît d'imaginer que cette idée lui était

peut-être venue de Grabbe. Le délire qui consiste,

pour le pieux poète allemand, à imaginer qu'Auguste

et Tibère avaient eu connaissance de la naissance du

Christ dès 9 de n.E. (le pauvre enfant ne devait guère

alors débattre de théologie qu'avec les rabbins

de sa petite synagogue de Nazareth), ou que Ponce Pilate y était

déjà en fonction comme procurateur relève,

bien entendu, de la license poétique. - Retour

texte

(21) Cf. D. BRÜGGEMANN,

«Fortwährende Schlacht mit abwechselndem Glück.

Grabbes letztes Drama «Hermannsschlacht» u. die

Realität des Realitätslosen», Grabbe-Jahrbuch.,

3, 1984, S9-40; J.A. BOOKER, The mayor Hermannsschlacht

Dramas, Diss. Lincoln, Univ. of Nebraska 1975 - cités

par St. MISCHER. - Retour texte

(22) G.W.F. HEGEL, Introduction

à la Philosophie de l'Histoire. - Retour

texte

(23) Cf. H.W. NIESCHMIDT,

Grabbes letztes Geschichtsdrama, 1977. - cité

par St. MISCHER. - Retour texte

(24) Werner Broer, philologue et

senior-président de la Société

Grabbe à Detmold. Cf. interview de W. Broer

dans un supplément du DVD Hermannsschlacht. -

Retour texte

(25) Cf. ENCARTA.

- Retour texte

|

| |

|

|