|

| |

| |

De La Chute de l'Empire romain

à Gladiator

Page 5/16

|

|

| |

|

| |

III.

ANNEXES

7. A propos de la bataille contre

les Germains dans Gladiator

7.1. La disposition des troupes

Tout démarre dans les fossés d'un castrum

en Germanie. Les abords déboisés, napalmisés.

Les légionnaires prêts pour la der des der

: la sublime musique de Hans Zimmer y invite. Ses circonvolutions

évoquent un proche passé sans cesse revécu.

«Croyez-vous qu'on va se battre, général

?» demandent les hommes, tendus. Russell Crowe, alias

le général Maximus, rassure. Oui, il y aura bataille...

La dernière, sans doute. Il l'espère. Tout le monde

est boueux, crasseux, las... mais déterminé, exaspéré.

«Les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus»,

murmure un tribun, reprochant aux Germains leur obstination. «Le

saurais-tu, toi, Quintus

?, rétorque le général. Le saurais-je,

moi ?» Une possible allusion au Viêt-nam. Perhaps

! Plus probablement à Tite-Live lorsqu'il expose que

les Romains finirent par remporter la Seconde Guerre Punique,

malgré 50 pour cent de pertes simplement parce qu'ils étaient

mentalement incapables de se reconnaître comme vaincus.

Tant qu'un Romain conserverait un souffle de vie, Rome se battrait

! Et puis arrive la réponse des barbares. «Ils

ont dit : non !» Leurs cris de défi scandés

rappellent ceux des Zoulous dans le film homonyme de Cy Endfield...

«Patres !», commence Maximus - «Fratres

!» eut mieux convenu (1).

Erreur de sous-titrage ? Le général évoque

les Champs-Elyséens où les cavaliers romains ne

manqueront pas de chevaucher... s'ils mouraient. C'est un mythe

des Indiens des Plaines que de chevaucher au pays des chasses

éternelles. Indien, donc Américain. Pas Romain...

Et puis tout explose. Maximus a déchaîné les

Enfers... Les projectiles incendiaires transforment en brasier

la lisière de la forêt où se tiennent les

barbares. On songe à ces hélicoptères diffusant

du Wagner à tue-tête dans Apocalypse Now tout

en exterminant joyeusement ce village au bord du Mékong.

Douze cents figurants et cascadeurs ont participé à

la bataille opposant Romains et Germains, tournée dans

la forêt de Farnham, près de Londres; l'infographie

les a multipliés. Il semble néanmoins évident,

pour le spectateur attentif, que Ridley Scott a en fait dû

se débrouiller avec ce qu'il avait. Il est loin le temps

béni où Stanley Kubrick pouvait déployer

7.000 figurants de l'armée espagnole, rangés en

dix cohortes de six cents hommes (Spartacus).

Dans La chute de l'Empire romain, les légions se

déployaient par cohortes au pied de la forteresse romaine,

avant de s'engager dans la forêt devant eux, au bas de la

butte. La forêt où se tapissaient les Barbares. C'est

en somme la même idée qu'exploite Gladiator,

mais avec un traitement différent : la forteresse est réduite

à un talus, le paysage est complètement ravagé

et il y a cette fois des catapultes et des projectiles incendiaires.

Enfin il y a une préférence nettement marquée

pour les plans moyens et les gros plans sur la troupe.

Donc, la scène se passe au pied du talus délimitant

un camp romain (sans fossé, mais alors d'où provient

l'élévation de terre ?), hérissé de

pieux pointus (2).

Un large périmètre autour du camp a été

déboisé par brûlis.

Sorti de la forêt en face, où se terrent les Barbares,

un cavalier romain va mettre de nombreuses secondes à le

traverser au galop, si bien que - compte tenu du «temps

cinématographique» toujours plus synthétique

que le temps réel - l'on peut évaluer cet espace

à plus de 300 m (disons 400 m). Sur l'écran, la

déclivité de la colline donne une impression trompeuse,

raccourcissant la distance...

7.1.1. Le tournage

Initialement, la bataille (3)

devait être filmée près de Bratislava en Slovaquie,

quasiment sur les lieux de l'action, et avec des coûts minimes.

Effrayé par la lourdeur logistique de la scène,

Scott finit par se trouver une forêt adéquate en

Grande-Bretagne, à Farnham dans le Surrey.

Directeur de la figuration, Rob Martin disposait d'un peu plus

de 700 figurants recrutés dans la région, pour la

plupart des étudiants. Ceux qui avaient des cheveux longs

étaient d'office costumés en Germains. Il y avait

250 «Germains», 300 «légionnaires»,

100 «archers» et environ 80 cavaliers. Soit suffisamment

de monde pour emplir l'écran dans les plans rapprochés;

dans les plans larges, ils sont multipliés par l'infographie.

C'est ainsi que les deux catapultes devinrent six. Quelques 16.000

flèches incendiaires, outre celles infographiées,

et 2.500 glaives, haches et lances furent nécessaires pour

un tournage de quatorze heures par jour, qui démarraient

à 5h 30' du matin.

Les combats furent réglés par le maître

d'armes Nicholas Powell. Neil Corbould et Phil Neilson, superviseur

des effets spéciaux de plateau dirigèrent le tournage,

coordonnant trois équipes : la première organisait

la bataille, dirigée par Ridley Scott et le directeur de

la photo Richard Mathieson; Alexander Witt et la seconde filmaient

les plans de coupe; la troisième, celle du superviseur

des effets visuels John Nelson, pour les plans d'ensemble.

Tim Burke, superviseur, Nikki Penny, productrice et Emma Norton,

coordinatrice assuraient la liaison entre le plateau et l'équipe

infographique de Londres (Mill Film). Il s'agissait d'obtenir

:

| 1) |

les panoramas ou plans larges filmés de différents

points de vue en Vistavision, dans lesquels on pourrait injecter

la figuration virtuelle et ainsi décupler les armées

en présence; |

| |

|

| 2) |

faire lancer par les lourdes catapultes reconstituées

sur le plateau par Clifford Robertson des pots de bitume enflammés...

virtuels, et leurs impacts en 2D; |

| |

|

| 3) |

emplir le ciel de flèches enflammées en 3D

et autres effets pyrotechniques comme les explosions créées

par les conduites de gaz conçues par Neil Corbould.

Des câbles, effacés par la suite, tiraient brusquement

en arrière les cascadeurs quand était censée

tomber sur eux la pluie des flèches numérisées. |

7.1.2. Les archers romains

Cinématographiquement parlant, la bataille est l'un des

temps forts du film, en particulier l'attente, puis l'assaut -

le final étant malheureusement gâté par l'abus

d'effets spéciaux, ralentis et autres bricolages infographiques.

Pourtant, son déroulement nous paraît discutable

sur le plan de la tactique : les archers ont été

placés en seconde ligne, derrière les légionnaires.

De concert avec les balistes ils tirent des traits incendiaires

en direction de la forêt, avec l'intention de l'embraser

et de couper toute possibilité de retraite aux barbares.

C'est une conception américaine qui fleure bon les napalmages

de la guerre du Viêt-nam, mais qui est tout de même

assez absurde en 180 de n.E. La portée des arcs étant

ce qu'elle était - soit moins de cent mètres (portée

optimale) et moins de deux cents mètres (portée

maximale) (4).

Par ailleurs, les flèches incendiaires se lançant

avec un arc détendu pour éviter que le souffle dû

à un tir trop brutal ne les éteigne, on ne voit

pas très bien à quoi rime cette débauche

d'effets pyrotechniques. Certes, certaines descriptions comme

celle que Tite-Live fait de la phalarique des Sagontins, autorisent

ce genre de représentation : «Les Sagontins avaient

une sorte de trait qu'ils nommaient falarique, dont la hampe,

de bois de sapin, était cylindrique dans toute sa longueur,

à l'exception du côté d'où sortait

le fer. Carré comme dans notre pilum, le fer était

garni d'étoupe et enduit de poix: il avait trois pieds

de long, pour qu'il pût transpercer l'armure et le corps.

Mais, lors même que la falarique se serait arrêtée

sur le bouclier sans pénétrer jusqu'au corps, elle

répandait encore l'effroi, parce qu'on ne la lançait

qu'embrasée par le milieu, et que le mouvement seul donnait

à la flamme une telle vivacité que le soldat, contraint

de jeter ses armes, était exposé sans défense

aux nouveaux coups qui pouvaient l'assaillir» (TITE-LIVE,

Ab urbe condita, XXI, 8). Mais encore faut-il savoir dans

quel contexte on les utilisait. (Assiégés par Hannibal,

les Sagontins du haut de leurs murailles balançaient les

phalariques sur un adversaire rapproché.)

Par ailleurs, c'est peu romain de placer les archers derrière

les légionnaires : ils eussent dû les précéder

en tirailleurs, lancer quelques volées de traits, et puis

se replier derrière les cohortes d'infanterie lourde. Le

plan général pris de derrière la légion

et embrassant tout le panorama de la forêt strié

par la trajectoire infographique des projectiles enflammés,

pour spectaculaires que soient les images, ne convaincra pas le

spectateur un peu critique et au courant des armes et de la tactique

(5).

Par comparaison, rappelons que l'issue de la

bataille de Gettysburg aurait pu être différente

si elle s'était déroulée en 1861 plutôt

qu'en 1863. En 1861, Nordistes et Sudistes utilisaient des fusils

à canon lisse (seuls les Nordistes possédaient des

compagnies de tireurs d'élite, les sharpshooters,

armés de fusils à canon rayé). Mais, dès

1862, la plupart des régiments de l'Union étaient

pourvus de fusils à canon rayé, arme idéale

pour la défensive comme ce fut le cas pour eux à

Gettysburg. En effet, le fusil à canon rayé de l'époque,

Endfield cal. 58 ou Springfield cal. 577, avait une portée

optimale de 3 à 400 m (pour les tireurs d'élite,

800 m), alors que le canon lisse n'avait qu'une portée

de 250 m (portée optimale : 80 m).

Lorsque le 3 juillet 1863, la division d'infanterie du général

Pickett monta à l'assaut des Fédéraux retranchés

sur Cementery Ridge, il lui fallut marcher deux kilomètres

sous les tirs des canons yankees, que les Confédérés

n'avaient pas réussi à faire taire, et des fusils

à canon rayé qui pouvaient tirer trois coups à

la minute et portaient plus loin. Les Sudistes s'ébranlèrent

au pas, marchèrent 1.800 m, puis à 200 m de l'ennemi

s'élancèrent au pas redoublé, et enfin au

pas de charge les quatre-vingt derniers mètres (25").

La charge dura donc une demi-heure, et les 14.000 hommes qui y

participèrent, après avoir laissé sur le

terrain les deux tiers de leur effectif, furent repoussés.

Le général Lee était stoppé sur la

route de Washington et perdait tout espoir de donner la victoire

au Sud et d'ainsi abréger de deux ans la guerre civile

(6).

Ce que nous voulons dire par cet exemple, c'est que chaque bataille

se gagne ou se perd selon les moyens de son époque. Les

balistes et les scorpions ne portent pas à un kilomètre,

encore moins les archers qui ne sauraient tirer par-dessus les

cohortes mais au contraire sont voués à les précéder.

En fait, la disposition exacte des archers,

dans le film, est la suivante : une première cohorte est

alignée au pied d'un talus hérissé de branchages

aiguisés. Au sommet du talus, les archers - sur une seule

ligne - ont tracé à leurs pieds une rigole contenant

du pétrole enflammé. Ils tirent, donc, par dessus

les troupes de première ligne qui sont en dessous d'eux.

Et derrière les archers, s'aligne sur 3 ou 4 rangs une

seconde cohorte de légionnaires. Comment ces derniers avanceront-ils

? Comment descendront-ils - et en bon ordre - du talus par définition

impraticable, puisque hérissé de branches pointues

(cippi), racines, etc. ? C'est impossible. Dans la logique

de la tactique romaine, la seconde ligne - la seconde cohorte

- est censée suivre et relever la première. Et non

bien sagement se retrancher sur un agger (talus) en attendant

que ça se passe (7).

7.1.3. Armures, casques, boucliers romains

Les armes romaines sont parfois quelque peu fantaisistes. Ainsi

l'armure du général Maximus, qui est un hybride

de la cuirasse musclée (thorax) des officiers supérieurs

avec les protège-épaules de la lorica segmentata

de l'homme de troupe; par ailleurs, la précitée

lorica segmentata (à bandes de métal articulées),

particulière à l'infanterie, n'était pas

en usage dans la cavalerie qui préférait les cottes

de mailles...

Les cuirasses ont été reconstitués avec

soin, mais sans se soucier de l'authenticité des matériaux

: c'est d'abord le confort des acteurs et la liberté de

leurs mouvements qui ont compté. L'armure de Commode, par

exemple, était en caoutchouc recouvert de cuir pour plus

de malléabilité. Celle de Maximus, en mousse de

latex également recouverte de cuir. Ces armures furent

reproduites à plusieurs dizaines d'exemplaires, histoire

d'habiller les cascadeurs qui doublaient les acteurs pendant les

scènes d'action les plus dangereuses. Chaque costume existait

en plusieurs versions : propre, boueux, déchiré,

maculé de sang, pour pouvoir raccorder facilement avec

des scènes tournées auparavant.

Si l'on n'y regarde pas trop près, les casques

des légionnaires avec leur large couvre-nuque peuvent faire

illusion. Pourtant, aux Ier et IIe s., la visière de tous

les casques romains - qu'il s'agisse des types celtiques «toque

de jockey» et «impérial gaulois» ou du

type italique «Montefortino», et leurs dérivés

- est rapportée au sommet du front, et ne prolonge jamais

le bord.

La grille de protection du visage en moins, les casques du film

ne sont pas sans rappeler les pots «queues de homard»

(8)

portées par les «Côtes de Fer» de Crowmwell,

lors de la Guerre civile anglaise !

Par contre, les boucliers sont superbes : des scuti

parfaitement quadrangulaires, d'un modèle qui apparut vers

40-50 de n.E. et demeura en usage jusqu'en 200 (9).

Leur motif décoratif s'inspire de celui figuré sur

la stèle funéraire de Gnæus Museus (Mayence),

repris par les membres du groupe de reconstitution germano-américain

de Dan Peterson, la Legio XIV Gemma Martia Victrix (10)

- mêmes couleurs, mais les foudres en moins. |

| |

7.2.

Prélude crescendo

La novélisation de Dewey Gram, tirée du scénario

de D. Franzoni, restitue parfaitement les images qui ouvrent le

film : «Traînant la main pour sentir les grains

gorgés de soleil s'éparpiller entre ses doigts,

il [Maximus] s'enfonça dans un luxuriant champ de

blé. L'homme contempla les collines sur lesquelles serpentait

la route menant à une ferme entourée de cyprès

blancs, de pommiers et de poiriers. Un rire d'enfant jaillit non

loin de là. Dans un frémissement, un rouge-gorge

dodu se posa sur la branche d'un pin, la tête inclinée

comme pour lui demander : «Que fais-tu là ?»»

Contre-champ de la camera. Retour à la réalité.

La vision du périmètre guerrier contraste par son

horreur. «Le rouge-gorge survolait un paysage carbonisé,

complètement dévasté. Les souches noircies

d'arbres déracinés jonchaient une étendue

tellement labourée par la guerre qu'elle en était

devenue un véritable bourbier. Cette terre conquise n'était

plus rien qu'un amas de fange et de sang. Il n'y restait plus

un brin d'herbe, plus une feuille (11).»

D'entrée en matière, Ridley Scott va faire très

fort, avec cette bataille contre les Germains, superbe de puissance

et d'émotion. Son chien sur les talons, le général

Maximus déambule parmi ses hommes, fatigués mais

prêts à en découdre une fois de plus, pleins

de respect et de dévotion pour leur chef : «Vous

croyez qu'ils vont attaquer, général ?»

Pensif, il suppute les risques. «Les catapultes ? Un

risque acceptable, pour la cavalerie.» Cette cavalerie

dont il va lui-même prendre la tête, pour exécuter

le mouvement de tenailles qui mettra l'ennemi à sa merci.

Un tape affectueuse à un vétéran reconnu

parmi d'autres légionnaires. Tout est en place...

7.3. La danse du feu

«A mon signal, déchaînez des enfers»,

enjoint-il à son commandant-adjoint.

Les images qui suivent

alors puiseront sans complexe «dans l'imaginaire collectif

du monde moderne», comme le fera observer Fabrizio Pesando

(12)

faisant référence à l'«effet Pompéi»

qui, dans tout péplum qui se respecte, se doit de dépeindre

à grands renforts d'effets pyrotechniques les cataclysmes

de l'Antiquité, de l'incendie de la Rome néronienne

à la biblique malédiction de Sodome et Gomorrhe.

«Dans ce cas précis, les détails ne sont

pas particulièrement anachroniques par rapport à

la reconstruction historique», ajoute F. Pesando. L'artillerie

nervobalistique mise en œuvre par la légion romaine

aligne des reconstitutions plus ou moins fidèles d'armes

qui ont réellement été utilisées,

comme les lithoboles, ces pierriers lanceurs de boulets

garnis de poix enflammée, ou comme les grandes arbalètes

lanceuses de traits, les scorpions - tous engins notamment décrits

par Vitruve, qu'au XIXe s. reconstitua le capitaine d'artillerie

prussien Erwin Schramm. «Mais l'effet de ce bombardement,

lui, suggère une scène moderne : les flèches

incendiaires décochées par les arcs ou les boules

de feu qui sèment la panique dans les files des barbares

reproduisent les scènes auxquelles nous ont habitués

les correspondances de guerre, avec un ciel traversé par

des balles traçantes et un paysage dévasté

par les explosions (13).»

7.4.

Crépuscule wagnérien

Dans ses interviewes, Ridley Scott a raconté comment

il avait obtenu la concession d'un lopin de terre à

déboiser, ce qu'il entreprit consciencieusement à

coups d'effets pyrotechniques appuyés par l'infographie.

Pour incarner les légionnaires, il avait recruté

quelque 300 étudiants - que les informaticiens

démultiplièrent à l'écran -

qu'il fit encadrer par des re-enactors du groupe

britannique de reconstitution III Augusta. Pourtant,

malgré le concours de ces spécialistes de

la tactique romaine, la bataille du film accumule les invraisemblances.

Nous avons déjà évoqué la question

de la portée des catapultes et des arcs, l'efficacité

des flèches incendiaires et, enfin, l'emplacement

des archers par rapport aux légionnaires. En voici

quelques autres : |

- bizarre la rigole creusée dans le sol, où

l'on verse du pétrole ou de la naphte, pour que

les archers puissent y enflammer leurs traits;

- les cohortes romaines sont adossées à

leurs propres défenses de talus hérissés

de pieux, s'interdisant ainsi toute possibilité

de recul;

- les légionnaires forment la tortue (tactique

de siège) en rase campagne et utilisent comme arme

d'estoc leur pilum, arme de jet !

Lors du troisième affrontement dans la plaine de

Laumes contre l'armée de secours gauloise, les

légionnaires firent la tortue pour se défendre

contre les flèches, pierres et javelots ennemis

(CÉSAR, G.G., 85. 5), mais ils étaient

alors en position défensive. La position offensive

consiste à charger et, arrivés à

portée, balancer les pilums, ce qui demande de

la place pour le mouvement de balancier du bras : donc

est impossible à combiner avec la tortue, formation

serrée;

- étonnants aussi, ces cavaliers qui, tout au long

du film, brandissent des enseignes de tout genre comme

de vulgaires lances. Quatre enseignes pour une patrouille

de six cavaliers ! Pour faire joli, sans doute...

- et ces fantassins, le soir, la bataille finie, qui

n'ont pas débouclé leur armure. On peut

les plaindre ! Mais il faut que le spectateur puisse immédiatement

les identifier comme étant des légionnaires

romains, alors...

(Notons que lors de cette paisible scène festive,

Hans Zimmer a eut la bonne idée d'insérer

une composition du groupe musicologique Synaulia,

qui étudie les techniques de l'Antiquité.)

|

| Arrêtons-nous là.

Il y a ce que nous savons des tactiques romaines, et il y

a le reste. Après tout, Jules César n'a pas

toujours construit ses camps bien rectangulaires, comme le

veut la règle (en fait, l'ordonnancement rectiligne

des camps romains lui est bien postérieure). Les légions,

de toute façon, devaient savoir s'adapter au terrain.

Et les cinéastes aux impératifs de l'«entertainement». |

7.5. La chevauchée des

Walkyries

«Et si vous vous retrouvez tout seul dans un champ verdoyant,

n'en soyez pas étonnés - assure Maximus, qui

parle en connaissance de cause (14).

C'est que vous avez atteint l'Elysée... et vous êtes

morts.» Nous avons gardé pour la fin l'étonnante

charge de la cavalerie romaine qui contourne les Germains, les

prenant à revers... en pleine forêt ! Une charge

de cavalerie à travers bois est de la plus haute improbabilité

(15).

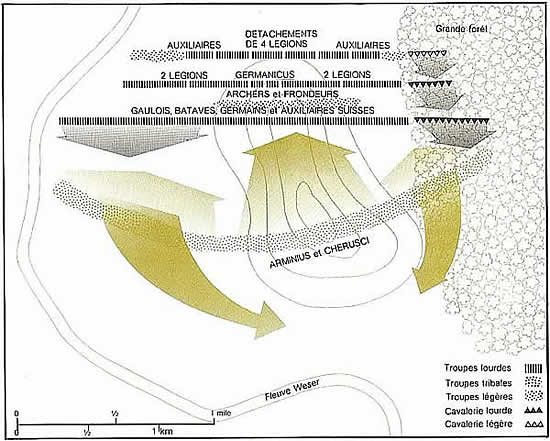

Nous nous sommes interrogés sur ce qui avait pu amener

les cinéastes à mettre en scène une prouesse

aussi aberrante, lorsque feuilletant une histoire des guerres

de l'Antiquité, nous sommes tombés devant un schéma

explicatif de celle livrée en +16 à Idistaviso par

Germanicus,

qui y infligea une sévère défaite au Chérusque

Arminius. |

|

|

La bataille d'Idistaviso

et l'improbable mouvement de la cavalerie romaine à

travers bois (John WARRY, Histoire des guerres de l'Antiquité,

Bordas, 1981, p. 192)

La fameuse bataille d'Idistaviso,

dans une boucle de la Weser, prélude à l'anéantissement

d'Arminius, roi

des Chérusques, par Germanicus

en 16 de n.E. Le centre des Germains est sur une colline

entre le fleuve et la forêt; ses ailes s'étirent

à flanc de coteau. Ils sont de 40 à 50.000

hommes, dont un peu de cavalerie légère. Leur

faisant face, au nord, 1.000 prétoriens et des éléments

de huit légions romaines, estimés à

28.000 h, et 30.000 auxiliaires gaulois, bataves, germains

et helvètes. L'aile gauche des Romains (à

droite sur le plan) est constituée de 4-6.000 cavaliers

lourds et 1-2.000 cavaliers légers (archers montés).

On notera que le dessinateur Clive Sprong a bien placé

les archers et frondeurs devant les légionnaires,

mais derrière l'infanterie lourde des auxiliaires.

L'infanterie gauloise et batave, suivie de deux légions,

va envelopper les Chérusques, à gauche sur

le plan; la cavalerie romaine va charger à travers

bois, à droite sur le plan... sauf que le récit

de Tacite ne dit pas que la cavalerie romaine chargea à

travers bois - seulement que l'aile droite des Germains

se dissimulait en sous-bois. Cette bataille à la

configuration classique semble avoir inspiré celle

qui ouvre Gladiator (extr. John WARRY, op.cit.) |

|

| |

En fait, la bataille d'Idistaviso

(16)

(TAC., An., II, 15-18) se déroula en deux phases,

séparées par un laps de temps indéterminé

(quelques jours), puisqu'elle fut assez rapidement suivie d'un

second engagement avec les barbares, lesquels - retraitant vers

l'Elbe - s'étaient reformés dans le Hanovre, près

du mur des Angrivariens (TAC., An., II, 19-22). C'est-à-dire,

vraisemblablement au sud du lac Steinhud, à une trentaine

de kilomètres au nord d'Idistaviso (17).

7.5.1. Les champs d'Idistaviso

Imaginez une plaine étroite entre la forêt et une

boucle de la Weser. «C'est une plaine située entre

le fleuve et des collines; d'une inégale largeur, elle

s'étend ou se resserre suivant les sinuosités du

fleuve et les saillies de la montagne. Derrière s'élevait

un bois de haute futaie, dont les arbres laissaient entre eux

la terre dégarnie.» Il y a au centre une colline,

où ont pris position les Chérusques; leurs alliés

s'étirent de part et d'autre sur leurs ailes : jusqu'au

fleuve d'un côté, jusqu'à la forêt de

l'autre, où ils se sont partiellement engagés (pour

empêcher les Romains de tourner leur position ?). Des marécages

enserrent complètement la forêt, coupant la retraite

aux 40 ou 50.000 Germains, qui n'ont d'autre ressource que vaincre

ou mourir.

Le fleuve excepté, et aussi le fait que ce soient les

Romains qui sont adossés aux palissades de leur castrum

(alors que dans le second combat au Steinhude Meer, ce seront

les Chérusques qui se rangeront sous le mur des Angrivariens

[18]),

tout est bien comme dans le film, à quelques nuances près,

que nous examinerons. Tacite décrit le dispositif romain,

sur trois rangs : «Les auxiliaires gaulois et germains

en tête; ensuite les archers à pied; puis quatre

légions, et Germanicus avec deux cohortes prétoriennes

et un corps de cavalerie d'élite; enfin autant d'autres

légions, l'infanterie légère et les archers

à cheval, avec le reste des cohortes alliées»

(TAC., An., II, 16). John Warry en donne l'évaluation

numérique suivante : 1.000 prétoriens; 28.000 légionnaires

(éléments de huit légions); 30.000 auxiliaires

gaulois, rhètes et vindéliciens; 4 ou 6.000 alliés

germaniques (dont les Chauques, qui délibérément

laisseront fuir Arminius vaincu); 6.000 cavaliers lourds et mille

ou deux mille archers montés (19).

Les Romains disposent en outre de catapultes, engins lanceurs

de traits (et sans doute aussi de boulets).

Le plan hypothétique de la bataille d'Idistaviso

publié dans l'ouvrage de J. Warry (loc. cit.) place

les trois lignes romaines dans l'ordre décrit par Tacite,

mais nous ignorons en fait ce qui du fleuve ou de la forêt

se trouvait sur le flanc droit ou gauche des Romains. J. Warry

place la totalité de la cavalerie romaine sur la gauche

des Romains et la fait chevaucher à travers la lisière

de la forêt. |

| |

|

| |

Lancer la cavalerie à travers

la «forêt» est une faute tactique, et du reste

le texte de Tacite ne suggère nulle part que les Romains

firent une chose semblable. Dans sa harangue préliminaire,

Germanicus fait

observer à ses légionnaires que si les Romains excellent

à combattre en terrain découvert, ils ne seront

pas pour autant défavorisés en terrain boisé

: leurs armes courtes (glaive, pilum) leur procurent un avantage

certain sur les longues épées des Germains (TAC.,

An., II, 14). A propos du second combat, celui du lac Steinhud,

l'historien romain notera que les Chérusques avaient dissimulé

leur cavalerie sous le couvert des arbres, dans l'espoir de prendre

les légionnaires à revers (TAC., An., II,

19), mais il est clair qu'à Idistaviso, ceux des Romains

qui chargèrent dans la forêt étaient, de toute

évidence, des fantassins.

Tacite, en fait, décrit un mouvement d'enveloppement

: «Germanicus, voyant les bandes des Chérusques

s'élancer, emportées par leur ardeur, commande à

ses meilleurs escadrons d'attaquer en flanc, tandis que Stertinius,

avec le reste de la cavalerie, tournerait l'ennemi et le chargerait

en queue : lui-même promit de les seconder à propos.

En ce moment, huit aigles furent vus se dirigeant vers la forêt,

où ils pénétrèrent. Frappé

d'un augure si beau, Germanicus crie aux soldats «de

marcher, de suivre ces oiseaux romains, ces divinités des

légions.» Aussitôt l'infanterie se porte

en avant; et déjà la cavalerie enfonçait

les flancs et l'arrière-garde» (TAC., An.,

II, 17). Germanicus, donc, commande l'aile la plus exposée,

côté forêt, puisque c'est à son légat

Seius Tubero qu'il a confié l'infanterie côté

plaine et la cavalerie. Une partie de la cavalerie de Tubero

(20)

attaque les Chérusques de flanc, tandis qu'ainsi couvert

L. Stertinius (21), continuant

sur sa lancée, dépasse l'ennemi puis se rabat sur

ses arrières.

La belle charge de cavalerie en sous-bois que mène Russell

Crowe-Maximus est une hérésie tactique. A Waterloo,

Napoléon jugea Wellington piètre général

car il avait adossé à la forêt de Soignes

ses carrés d'infanterie ! La forêt est, par excellence,

le lieu impraticable même pour des formations d'infanterie

qui se battent épaule contre épaule (22).

Et pendant la Guerre civile américaine où souvent

les fantassins se fusillèrent en sous-bois, jamais on n'y

engagea la cavalerie... Tombés dans une embuscade entre

marais et marécage où ils ne peuvent se déployer

selon la tactique légionnaire, les soldats de Varus - exceptionnellement

- furent bien obligés de combattre de la façon décrite

par le film. Et voici en quels termes Dion Cassius rapporte la

chose : «Mais les revoici de nouveau dans les bois, où

ils subissent leurs pertes les plus lourdes en tentant de se défendre

contre leurs assaillants : ils ne disposent que d'un espace étroit

pour former leurs lignes, afin que la cavalerie et l'infanterie

puissent ensemble réduire l'ennemi, se gênant mutuellement

ou entrant en collision avec les arbres» (DION CASSIUS,

LVI, 21).

7.5.2. Steinhude Meer

A Idistaviso, les Germains qui, au départ, jouissaient

de l'avantage stratégique d'occuper la colline au centre

de la plaine, furent enveloppés de toutes parts. Bientôt

ils lâchèrent pied : ceux qui étaient dans

la plaine cherchèrent le couvert des bois, croisant ceux

de la forêt qui en jaillissaient, espérant pouvoir

franchir la Weser à la nage. Les formations germaniques

disloquées, les archers romains tranquillement criblèrent

de flèches les fuyards, tirèrent à la cible

les nageurs et ceux qui se s'étaient réfugiés

dans les hautes branches des arbres...

Les Chérusques en déroute fuirent vers l'Elbe, ralliant

leurs dernières forces : des enfants, des vieillards prirent

les armes. Alors eut lieu une seconde bataille, que les historiens

modernes localisent sur les bords du lac Steinhud. Ils se regroupèrent

à plusieurs dizaines de kilomètres d'Idistaviso,

talonnés par les Romains. Tacite décrit rapidement

leur situation : «L'infanterie se rangea sur cette chaussée

[le mur des Angrivariens]; la cavalerie se cacha dans les bois

voisins pour prendre nos légions à dos lorsqu'elle

seraient engagées dans la forêt» (TAC.,

An., II, 19). Entendons bien que la cavalerie des Germains

est cachée dans le bois, mais qu'elle n'a pas chargé

à travers bois.

Mais Germanicus a été informé des intentions

d'Arminius. Aussi, «il charge le légat Seius Tubero

de la cavalerie et de la plaine; il disposa les fantassins

de manière qu'une partie entrât dans la forêt

par le côté où le terrain était plat,

tandis que l'autre emporterait d'assaut la chaussée.

Il prend pour lui-même le poste le plus périlleux,

et laisse les autres à ses lieutenants. Le corps qui

avançait de plain-pied pénétra facilement.

Ceux qui avaient la chaussée à gravir recevaient

d'en haut, comme à l'attaque d'un mur, des coups meurtriers.

Le général sentit que, de près, la lutte

n'était pas égale; il retire ses légions

un peu en arrière, et ordonne aux frondeurs de viser sur

la chaussée et d'en chasser les ennemis. En même

temps les machines lançaient des javelots, dont les coups

renversèrent d'autant plus de barbares que le lieu qu'ils

défendaient les mettait plus en vue. Maître du rempart,

Germanicus César s'élance le premier dans la forêt

à la tête des cohortes prétoriennes. Là

on combattit corps à corps» (TAC., An.,

II, 20).

«Egaux par la bravoure, les Germains étaient

inférieurs [aux Romains] par la nature du combat

et par celle des armes. Resserrés dans un espace trop étroit

pour leur nombre immense, ne pouvant ni porter en avant et ramener

leurs longues piques, ni s'élancer par bonds et déployer

leur agilité, ils étaient réduits à

se défendre sur place, tandis que le soldat romain, le

bouclier pressé contre la poitrine, l'épée

ferme au poing, sillonnait de blessures leurs membres gigantesques

et leurs visages découverts, et se frayait un passage en

les abattant devant lui» (TAC., An., II, 21).

Ceux qui occupent la «chaussée» des Angrivariens

sont accablés par les balles des frondeurs et les tirs

des balistes. Germanicus, qui a ôté son casque pour

se faire reconnaître de ses hommes, les excite au massacre,

à l'extermination. «Cette victoire fut grande

et nous coûta peu de sang. Massacrés sans relâche

depuis la cinquième heure jusqu'à la nuit, les ennemis

couvrirent de leurs armes et de leurs cadavres un espace de dix

milles. On trouva, parmi les dépouilles, des chaînes

qu'ils avaient apportées pour nos soldats; tant ils se

croyaient sûrs de vaincre» (TAC., An.,

II, 21).

|

| |

|

| Suite… |

|

NOTES :

(1) Claude Aziza

a une amusante explication de la bévue qui fait dire

à Maximus, s'adressant à ses légionnaires,

«Patres» : les sénateurs sont les «pères

conscrits» (patres conscripti)... les conscrits

étant pris pour des soldats, les cavaliers légionnaires

deviennent donc des patres conscripti, ou, pour faire

court, des patres (Cl. AZIZA, L'événement

du jeudi, n 31, 15-21 juin 2000, p. 24). Ingénieux.

Mais nous préférons croire à une banale

erreur de plume du dialoguiste. - Retour

texte

(2) Si l'on avait été

sous les fortifications érigées par Jules César

autour d'Alésia, aucun légionnaire n'aurait pu

se tenir à cet endroit qui n'est que pièges et

chausse-trappes sur près de 200 m. Mais nous sommes deux

siècles plus tard : les Romains étaient-ils toujours

aussi rigoureux dans l'élaboration de leurs ouvrages

militaires ? - Retour texte

(3) SFX, n 83, juin 2000,

pp. XXIV-XXV. - Retour texte

(4) Jean-Nicolas

CORVISIER, Guerre et société dans les mondes

grecs (490-322 av. J-C.), Armand Colin, 1999, p. 20; Robert

HARDY, Le grand arc. Histoire militaire et sociale des archers,

Edita-Denoël, 1977, pp. 137, 141-142, 159 et 163; William

REID, Les armes, Hatier, coll. «Trésors

des mécanismes», pp. 15-16. La portée réelle

de tir est, bien évidemment, une réalité

que même les cinéastes devraient prendre en compte.

Mais Ridley Scott ne reconnaîtra-t-il pas lui-même,

dans le Making of de son film : «La portée

de mes archers était de 200 m, avec l'informatique je

pouvais tirer à 1.000 m ! (...) Je pouvais donner

l'idée de ce que c'était un bombardement par les

Romains...» - Retour texte

(5) Il y a d'ailleurs une faute de

raccord : un plan montre les archers face à une petite

rigole creusée dans le sol, derrière les légionnaires,

dans laquelle l'on fait circuler de la naphte enflammée

où ils peuvent «allumer» leurs projectiles.

Le plan en contre-champ ne laisse pas voir ce petit mur de feu

entre les légionnaires et les archers, qui réapparait

dans les plans suivants. - Retour texte

(6) Cf.

James M. McPHERSON, La Guerre de Sécession (1861-1865)

(1988), R. Laffont, coll. «Bouquins», 1991, pp.

518-519 et 726. - Retour texte

(7) Photo dans Studio, n 157,

juin 2000, p. 78; la même dans American Cinematographer,

mai 2000, p. 36 et [mal cadrée : on ne voit pas la cohorte

du premier rang] SFX, n 83, juin 2000, p. XXVI. - Retour

texte

(8) Répandu vers le milieu

du XVIIe s., ce casque est originaire d'Allemagne où

il était appelé zischägge. La variante

anglaise portée par les soldats de la cavalerie pendant

la Guerre civile de 1642-1648 était connue sous le nom

de pot anglais ou pot «queue de homard».

Elle comporte un masque protecteur (= formé de trois

barres verticales), un couvre-nuque et des garde-joues pivotants.

- Retour texte

(9) Cf. John WARRY, Histoire

des guerres de l'Antiquité, Bordas, coll. Encyclopédie

visuelle, 1981, p. 148, fig. 4. - Retour

texte

(10) Cf. Daniel PETERSON,

La légion romaine hier... et aujourd'hui, Paris,

Histoire & Collection, coll. Europa Militaria, 1992, pp.

16, 47-49. - Retour texte

(11) D. GRAM, Gladiator, J'Ai

Lu, n 5743, 2000, pp. 7-8. - Retour texte

(12) F. PESANDO, «Ombres de

lumière : le cinéma péplum et Pompéi»,

in Da Pompei a Roma. Histoires d'une éruption

(sous la dir. Pietro Giovanni GUZZO), Bruxelles, Europalia-Italia,

2003, pp. 38-49. - Retour texte

(13) F. PESANDO, op. cit.

- Retour texte

(14) Cette phrase en apparence anodine

renvoie au plan d'ouverture du film, qui nous montre le héros

errant parmi les blés mûrs, qu'il flatte du bout

des doigts - lequel film n'est donc qu'un long flash-back.

C'est là ce film de notre vie qui, paraît-t-il,

se dévide dans notre tête à l'instant de

rendre le dernier souffle. - Retour texte

(15) On retrouve la même charge

de cavalerie en forêt dans La chute de l'Empire romain.

- Retour texte

(16) BOUILLET, Dict., identifie

Idistaviso au bord de la Weser avec un lieu qu'il nomme tantôt

Vegesak, tantôt Hasbach. SCHMIDT (Westfäl. Zeitschrift,

XX, p. 301 - cité par MOMMSEN, Hist. rom., Laffont,

«Bouquins», p. 538, n. 1), situe les «champs

d'Idistavisus» près de Bückeburg, à

une dizaine de kilomètres à l'est de Minden, de

l'autre côté de la Weser. - Retour

texte

(17) «Schmidt admet (Westfäl.

Zeitschrift, XX, p. 301) que le premier combat fut livré

près de Bückeburg, aux champs d'Idistavisus et que

le second, à propos duquel on parle de marais, eut lieu

peut-être, près du lac de Steinhud, non loin du

village de Bergkirchen, situé au sud de ce lac. Cette

opinion - observait Mommsen -, n'est nullement inadmissible;

elle sert au moins à éclairer les événements.

Mais ici, comme dans la plupart des récits militaires

de Tacite, il faut renoncer à une certitude complète»

(MOMMSEN, Hist. rom., op. cit., p. 538, n. 1). - Retour

texte

(18) Il s'agissait d'un passage barré

par une «chaussée» édifié par

les Angrivariens voisins, qui leur tenait lieu de frontière

d'avec les Chérusques. «La retraite était

fermée à l'ennemi par le marais, aux Romains par

le fleuve et les montagnes. De part et d'autre la position était

sans issue; le seul espoir était dans le courage, le

salut dans la victoire» (TAC., An., II, 20).

- Retour texte

(19) J. WARRY, Histoire des guerres

de l'Antiquité, Elsevier-Bordas, 1981, p. 192. On

peut supposer qu'il inclut les archers à pied parmi les

30.000 auxiliaires. - Retour texte

(20) Seius Tubero n'est pas nommé

à propos de la bataille d'Idistaviso, mais son nom apparaît

à propos de l'engagement qui suivit juste après.

- Retour texte

(21) L. Stertinius commande toujours

à de la cavalerie et/ou à de l'infanterie légère

(TAC., An., II, 8, 11, 17). Sans doute était-il

le commandement de la cavalerie mixte. Il y a également

un préfet, Pedo, qui semble être le préfet

de cavalerie de Germanicus (TAC., An., I, 40). - Retour

texte

(22) ... il s'agit d'empêcher

les cavaliers ennemis de s'infiltrer dans les rangs des fantassins.

- Retour texte

|

| |

|

|