|

| |

| |

De La Chute de l'Empire romain

à Gladiator

Page 7/16

|

|

| |

|

| |

8.3.

Demandez le programme !

| En règle, le programme

des jeux est le suivant : |

| 1) |

venatio la matinée

(ludi matutini). Les bestiaires affrontent

les fauves, souvent dans des décors évoquant

un paysage sauvage. Parfois des scènes de domptage.

D'autres fois, opposition de fauves contre d'autres fauves. |

| 2) |

l'heure méridienne.

A midi ont lieu les exécutions publiques de criminels.

Parfois elles sont intégrées dans des numéros

comiques, des pantomimes mythologiques comme celle d'Icare.

Ses ailes fondues en s'approchant du soleil, «Icare»

propulsé dans les airs par une machine de guerre vient

se fracasser sur la piste. C'est aussi l'heure des «gladiateurs

pour rire», comme les laquearii armés

de lassos et de bâtons. |

| 3) |

L'après-midi ont lieu

les munera. Après un défilé

(pompa), suivi d'exercices d'échauffement avec

des armes de bois, se déroulent les duels proprement

dits, sous le contrôle d'arbitres. |

|

| |

|

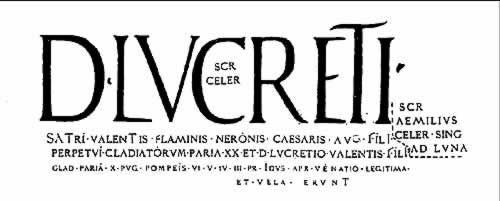

Voici le texte et sa traduction (1)

:

D. Lucreti / Satri Valentis

flaminis Neronis Cæsaris Aug. fili / perpetui gladiatorum

paria XX, et D. Lucretio Valentis fili glad. paria X,

pug. Pompeis VI V IV III pr. idus Apr. venatio legitima

/ et vela erunt [scr. / Æmilius / Celer sing. /

ad luna]

«Vingt paires de gladiateurs

appartenant à Decimus Lucretius Satrius Valens,

flamine perpétuel de Néron César

fils d'Auguste et dix paires de gladiateurs appartenant

à Decimus Lucretius Valens le fils combattront

à Pompéi le six, le cinq, le quatre, le

trois et la veille des ides d'avril. Il y aura une chasse

conforme aux règles et des vela [pour se

protéger du soleil].

Æmilius Celer l'a écrit à la clarté

de la lune.»

|

|

| |

Pour toutes sortes de raisons évidentes

- le cinéma n'a aucune vocation pédagogique, et

les cinéastes n'ont qu'une vision caricaturale et sulpicienne,

bref entertainment, de la gladiature - le film omettra

quantité de détails superfétatoires pour

privilégier l'action. Un bon point, néanmoins, pour

Jerzy Kawalerowicz qui dans son Quo

Vadis (2000) non seulement a montré une pompa,

sans toutefois trop s'appesantir sur les détails; mais

il a laissé entrevoir certains acteurs religieux comme

ces valets déguisés en Mercure qui cognent aux portes

de la mort (libitinensis porta) par où on emportait

les gladiateurs tués (2).

|

| |

|

Dans Messaline (Carmine

Gallone, 1951), les gladiateurs défilent en rangs

dans le Cirque Maxime à Rome. Il n'y manque que quelques

éléments (prêtres, acolytes, musiciens,

arbitres etc.) pour que ça soit une pompa

parfaite ! |

|

| |

| «Séparés

à l'époque républicaine, venationes et

munera sont intégrés dans un même spectacle

dès l'époque augustéenne. A partir du règne

de Tibère, il est difficile de comptabiliser séparément

munus et venatio. Sous l'Empire, le programme du

munus classique comprend trois moments : chasse le matin et

combats de gladiateurs l'après-midi, séparés

par un intermède vers la mi-journée, les meridiani

(les jeux de midi)» (3).

8.3.1. Les jeux du matin (ludi

matutini)

Le matin, donc, ont lieu

les venationes, les «chasses aux fauves». Les

jeux commençaient à l'aube et s'achevaient parfois,

comme sous Domitien, à la nuit tombée. Ils commençaient

par toutes sortes d'exhibitions, de mimes, de dressage de fauves,

de combats de fauves (ours contre buffles, rhinocéros contre

éléphants) dont Martial nous a conservé le

souvenir étonné.

Les bestiaires sont-ils des gladiateurs ? Au

niveau des armaturæ certainement pas, ce de par la

nature même de leurs démonstrations. Comment, en

effet, pratiquer une escrime codifiée, avec arbitre, lorsqu'un

des adversaires est une bête ?

A noter que sous l'empire chrétien, le combat contre la

bête symbolisera la lutte contre les ténèbres.

Les bestiaires survécurent aux gladiateurs. Interdits une

première fois par Constantin Ier en 325, puis par l'empereur

Honorius en 404, réitéré par son neveu Valentinien

III en 438 les gladiateurs ne disparurent définitivement

que vers la fin du Ve s.

Les courses de chars, quant à elles, se maintinrent sous

l'Empire byzantin au moins jusqu'au XIIe s.

|

|

|

Dans Les

gladiateurs (Delmer Daves, 1954), Victor Mature

affronte un fauve dans l'arène de Caligula |

|

| |

Dans Les gladiateurs (Demetrius

and the Gladiators, Delmer Daves, 1954), Victor Mature affronte

un tigre royal sous les yeux de Caligula. Sa bravoure lui vaudra

d'être, à leur demande, incorporé dans les

prétoriens (on peut néanmoins douter que ces membres

de la petite noblesse provinciale aient voulu d'un ancien esclave

grec dans leurs rangs !).

|

|

|

Décor de venatio

reconstitué dans l'amphithéâtre de Vérone

pour le film de Richard Fleischer, Barabbas. Le praticable

où combattent en mêlée les gladiateurs

(catervarii) enjambe des enclos de fauves, des brasiers

et des étangs (à crocodiles ?). Au fond sur

la gauche, une exhibition d'éléphants; sur

leur droite, combat d'amazones et de nains - difficiles

à reconnaître sur cette photo. A noter que

les bas-reliefs nous ont conservé le souvenir du

pontarius, gladiateur juché sur un pont qu'il

défend contre un adversaire en contrebas... |

|

| |

Pour les venationes - qui

plus tard finiront par se confondre avec les munera - il

était fréquent de construire un décor exotique,

avec toutes sortes de plantations, de collines, de sentiers. Dans

Barabbas (Richard Fleischer, 1962) on a combiné

venatio et munera dans cet étonnant décor

reconstitué dans l'amphithéâtre de Vérone.

Les «gladiateurs» sont des catervaires qui s'affrontent

en groupes sur un quadruple pont enjambant des fossés emplis

de fauves, d'éléphants, de crocodiles barbotant

dans des mares artificielles, séparés par des brasiers...

Gare à ceux qui y tombent ! A noter la présence

d'une bande d'amazones affrontant une armée de nains (idée

reprise du Signe de la

Croix, C.B. DeMille, 1932). Ce décor semble avoir

resservi dans la séquence prégénérique

des Sept gladiateurs (Pedro Lazaga, 1962); un autre du

même genre avait été conçu, dans ce

même amphithéâtre de Vérone, pour Fabiola

(Alessandro Blasetti, 1948). |

| |

|

Crucifixion ou livraison aux fauves de condamnés

à mort, sous le coup de midi (J. Kawalerowicz, Quo

Vadis, 2001) |

|

| |

8.3.2. L'heure

méridienne

Lorsque le soleil est au plus haut, entre la venatio du

matin et les munera de l'après-midi, vient l'heure

des exécutions de criminels et de bouffonneries en tout

genre. Un des moments favoris des péplums sulpiciens (les

exécutions, pas les bouffonneries !). |

| |

|

A l'heure méridienne

: pendaisons, crucifixions et exécutions en tout

genre de condamnés à morts - ici des chrétiens,

ces «ennemis du genre humain» - dans les décors

de la venatio non encore démontés (Fabiola,

A. Blasetti, 1948) |

|

| |

Donc vers midi - à

l'heure méridienne - avaient lieu les exécutions

capitales : voleurs et assassins étaient mis à mort

selon leur condition. La décapitation pour les citoyens,

la crucifixion, le bûcher ou les fauves pour les esclaves

ou les non-citoyens. Sous la république, elles se déroulaient

sur le Forum, ad metalla, par le fer, c'est-à-dire

qu'ils étaient purement et simplement égorgés

par des gladiateurs, généralement des rétiaires,

la catégorie la plus méprisée (4);

ad bestias, par les bêtes; ou encore noxii ad

gladium ludi damnati, c'est-à-dire qu'ils devaient

affronter désarmés un autre condamné armé,

qui passait ensuite ses armes à un autre chargé

de le tuer lui aussi (SÉNÈQUE, Ep. Lucillius,

7). Nous avons vu quelles catégories de condamnés

étaient livrées aux fauves, ajoutons-y - relevant

du droit commun - les parricides, le crime le plus affreux qui

puisse se concevoir, et les «ennemis du genre humain»,

c'est-à-dire ces chrétiens dont l'athéisme

affiché, menaçant l'équilibre cosmique, ne

pouvait qu'attirer le malheur sur l'Empire. Car même si

de munera sacrés, organisés à l'occasion

de funérailles, les combats de gladiateurs sont devenus

des ludi profanes, la symbolique des jeux reste religieuse.

Ainsi les courses de chars symbolisant la marche des saisons.

Mais il importe peu aux cinéastes d'exposer le comment

et le pourquoi, encore moins d'expliciter les phases du spectacle,

ni ses catégories. Le cinéma va directement à

l'essentiel, en fonction du scénario.

|

| |

|

La révolte des esclaves (Nunzio

Malassoma, 1960)

|

|

| |

| C'est donc sur le coup de midi que

l'on exécute les criminels et les ennemis de l'Etat. Les

citoyens ont droit à la décapitation par le glaive.

Le sort des étrangers et des esclaves est moins enviable

: pour eux, c'est la crucifixion, les fauves ou le bûcher.

Dans ce remake de Fabiola, un évêque

chrétien est, comme chef d'une secte interdite, condamné

au bûcher (La révolte des esclaves, Nunzio

Malasomma, 1960)... |

| |

|

La révolte des esclaves (Nunzio

Malassoma, 1960) |

|

| |

... Il échoit à des

«gladiateurs», en général des rétiaires,

de parfois faire office de bourreaux, et de descendre dans l'arène

égorger purement et simplement les condamnés. Ici

ce seront des mercenaires africains qui cribleront de javelots

les «ennemis du genre humain», les chrétiens

condamnés à mort (La révolte des esclaves,

Nunzio Malasomma, 1960). Dans Les derniers jours de Pompéi

(Mario Bonnard & Sergio Leone, 1959) ce seront les lions,

ou plutôt un seul malheureux lion. Celui-ci n'ayant pas

faim, des gladiateurs seront dépêchés pour

cribler de flèches les pauvres chrétiens.

Dans Quo Vadis ?, Lygie fera les frais d'un pantomime contant

la mort d'une cruelle marâtre de la mythologie, Dircé,

qui fut attachée à la queue d'un taureau furieux

(5)... |

| |

|

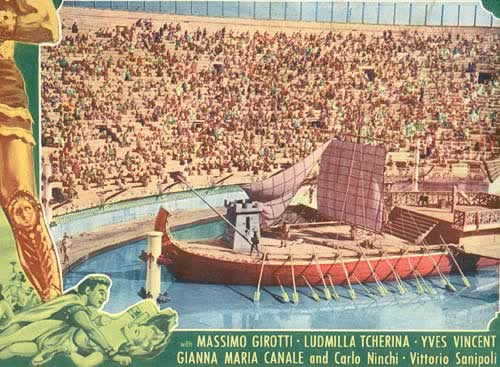

Une galère non pas

pour une naumachie, mais décor d'un ballet mythologique

qui doit s'achever sous les crocs des lions. Filmé

dans l'amphithéâtre de Vérone censé

être le Colisée de Rome (Spartacus,

Riccardo Freda, 1952) |

|

| |

... Car l'heure méridienne,

c'est aussi celle du snuff-movie à l'antique. Des

acteurs jouent des pantomimes à l'issue desquelles un condamné

à mort est substitué au comédien incarnant

le personnage censé mourir. Par exemple le brigand Laureolus,

triste héros d'un pantomime célèbre, à

l'issue duquel il est crucifié et étripé

par un ours.

Riccardo Freda a saisi cet instant un peu hors contexte dans Spartacus

(1952), filmé lui aussi dans l'amphithéâtre

de Vérone. Une galère-décor suggère

de prime abord des images de naumachie. En fait, c'est d'un ballet

qu'il s'agit. La danseuse Amytis, femme de Spartacus, mime le

ballet des Néréides sous les yeux du rebelle enchaîné.

Sur ces entrefaites, des lions lâchés vont alors

déchiqueter cette malheureuse sous les yeux de son amant

impuissant, avant de s'occuper de celui-ci. C'est du moins ce

qu'espère l'organisateur...

|

|

|

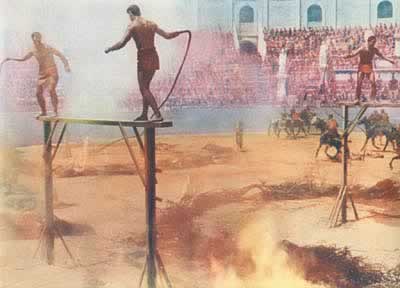

Sur une passerelle entourée

de pièges mortels, le combat bouffon des laquearii

devient un jeu dangereux dans La révolte des esclaves

(Nunzio Malasomma, 1960) |

|

| |

... Mais l'heure méridienne,

c'est aussi les combats burlesques, où s'affrontent les

gladiatores meridiani, des combattants armés d'un

lassos et d'un bâton, les laquearii, ou d'un gourdin

et d'un fouet, les pægnarii. Avec son costume rembourré,

il est d'ailleurs bien malaisé de considérer le

pægnarius comme un gladiateur. Dans La révolte

des esclaves (Nunzio Malasomma, 1960), ces combattants armés

de fouets qui s'affrontent sur un pont léger, font songer

à ces pægnarii (6)

que les cinéastes auraient ici combinés avec les

pontarii («ceux qui se battent sur un pont»).

L'idée de ces combattants armés de fouet, juchés

sur une étroite plate-forme d'où ils essaient mutuellement

de se faire chuter... de préférence sur des braises

ardentes, revient dans plusieurs films : Fabiola (A. Blasetti,

1948), Pompéi (Warrior Queen, Chuck Vincent,

1986)...

|

| |

|

Laquearius (à gauche) et pægnarius

(à droite), «gladiateurs pour rire» qui

- tout au plus - risquaient de se prendre un méchant

coup de bâton ou de fouet, animaient les intermissions

par leurs facéties |

|

| |

8.3.3. Les munera

Les condamnés à mort expédiés, on

peut enfin - l'après-midi - passer aux choses sérieuses.

Ceux que leurs affaires ont retenus le matin ont rejoint les gradins,

et la foule est maintenant comble.

a. La pompa

Le premier jour des combats, dans l'après midi, un cortège

triomphal (pompa) se rendait à l'amphithéâtre

avec l'editor. Les gladiateurs appelés à

combattre y participaient, revêtus de luxueux vêtements

de parade. «Derrière les magistrats, revêtus

de pourpre et accompagnés des licteurs, les gladiateurs

pénétraient dans l'arène par la porta

triumphalis. Ils défilaient en grande tenue avec leurs

casques de parade et leurs armes rutilantes. Des porteurs de pancartes

indiquaient le palmarès des meilleurs d'entre eux. Les

condamnés aux bêtes suivaient en titubant, mains

liées et attachés les uns aux autres. Le cortège

se déplaçait au son d'une musique puissante où

dominaient les cors et les trompettes» (7).

«Les gladiateurs, conduits [en chariot] du

ludus magnus au Colisée, mettaient pied à terre

en arrivant devant l'amphithéâtre, et faisaient le

tour de l'arène en ordre militaire, vêtus de chlamydes

teintes de pourpre et brodées d'or. Ils marchaient l'allure

dégagée et les mains libres, suivis de valets qui

portaient leurs armes» (8).

Par analogie avec la pompa circences qui ouvrait les jeux

du cirque, c'est-à-dire les courses de chars, on peut imaginer

également participant au cortège une délégation

de la jeunesse romaine, des prêtres et des chars où

ont pris place les dieux, et bien sûr des artistes, jongleurs,

danseurs appelés à se produire dans les interludes.

b. Les échauffements

Le spectacle débutait par des exercices d'échauffement

à armes mouchetées (prolusio). Les amateurs

pouvaient descendre dans l'arène et essayer avec les «pros»

quelques passes d'escrime.

Les afficionados étaient ensuite invités

à réintégrer les gradins. Alors les armes

réelles étaient soumises au contrôle (probatio

armorum) de l'editor, et l'on tirait au sort les adversaires

pour constituer des paires. Leurs noms et performances étaient

écrits sur les pancartes que des præcones

(hérauts) présentaient à la vue du public.

Les combattants revêtaient alors de leurs armes, aidés

par des assistants (ministri). |

|

|

La musique d'un orgue hydraulique

comme celui-ci accompagnait les combats des gladiateurs.

Reconstitution du Musée archéologique d'Aquincum

(Budapest, Hongrie, pochette du 45 t vinyl) |

|

| |

c. Les combats

Ces préliminaires achevés, une musique martiale

- cors, trompettes, orgue hydraulique - annonçait le début

des affrontements qu'ils ponctueraient en rythme, tel qu'on peut

les voir sur la mosaïque de Zlitten (Lybie, IIIe s. de n.E.).

Accompagnés de leur arbitre (summa rudis) et de

gardes armés de fouets (lorarii) - pour stimuler

des ardeurs défaillantes -, chaque paire de gladiateurs

gagnait son emplacement. Les duels pouvaient commencer aussitôt

que l'éditeur des jeux donnait le signal des combats (signum

pugnæ).

Le combat consistait à essayer de percer la défense

de l'adversaire, le fatiguer, lui infliger de légères

blessures, bref à marquer des points selon un code bien

précis que comptabilisait l'arbitre. Finalement, celui

qui se déclarait (ou était déclaré)

vaincu posait ses armes et tendait sa gorge, stoïque.

Levant le bras, l'index pointé, il demandait grâce.

Moment très attendu du public qui admirait le mépris

de la mort et appréciait la sérénité

du perdant. Selon le cas, il huait le maladroit (Jugula !,

«Egorge-le !») ou applaudissait le courage malheureux

(Mitte !, «Renvoyez-le [vivant] !»). Toutefois

la décision finale dépendait de l'éditeur

des jeux. Il faut tordre le cou à la légende du

pouce baissé, ce Pollice

verso qui a donné son nom à la fameuse toile

de Gérôme. Il est plus probable que les spectateurs

- dont le suffrage exprimé avec les doigts ne devait guère

être visible à l'autre bout de l'amphithéâtre

- soulignaient l'injonction «Jugula !» en tournant

le pouce vers leur propre gorge, en un geste menaçant bien

connu. Quant au pouce levé, par opposition au baissé,

il n'est attesté dans aucune source ancienne. |

| |

|

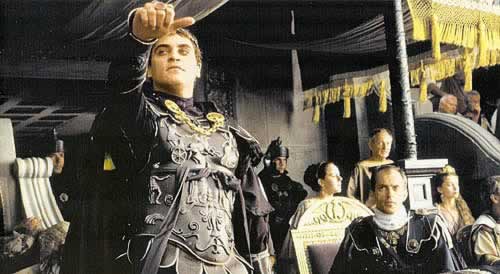

Commode fait durer le suspense

: admirez la technique imparable du pouce horizontal...

se relèvera ou s'abaissera ? Que demande le Peuple

? L'empereur romain, toujours généreux, hume

la foule, scrute son attente... |

|

| |

Stans missus

ou rudarius ?

Il appartenait donc à l'éditeur, qui offrait les

jeux - l'empereur, ou un magistrat -, de décider si le

vaincu devait être stans missus (9)

(«renvoyé debout»), c'est-à-dire momentanément

renvoyé, ou recevrait la rudis, le glaive de bois

qui le libérerait définitivement de l'arène,

l'acquittait de son engagement.

En fait, les rudarii quittaient rarement le monde de la

gladiature : ils y restaient comme instructeurs (doctors);

d'autres rempilaient une fois, deux fois et devenaient ainsi des

prima rudis, secunda rudis etc.

Jouer n'est pas tuer...

Le gladiateur n'a en principe pas le droit de tuer froidement

son adversaire sans l'injonction expresse de l'éditeur

des jeux. Pour des professionnels bien entraînés,

le duel à mort risquerait d'être court, donc sans

intérêt. L'arbitre (summa rudis), dont la

tunique s'orne de deux bandes de tissu noir, verticales, une de

chaque côté de la poitrine, veille à les rappeler

à l'ordre. Martial parle de combats ad digitum,

qui s'arrêtent «au premier sang», c'est-à-dire

quand celui qui s'estime vaincu jette son bouclier et lève

le doigt pour faire sa soumission... et obtenir sa grâce.

Toutefois il a pu arriver que dans l'intensité de l'action,

les combattants ne retiennent plus leurs coups. Et même

s'entre-tuent : ainsi à Pergame, le provocator Nympheros

et le mirmillon Kallimorphos (10). |

| |

|

Sur cette mosaïque romaine

du IIes. de n.E., trouvée dans la villa de Nennig

(Sarre), on voit très bien entre les combattants

le doctor (arbitre) avec sa tunique ornée

de deux bandes noires verticales. La présence d'un

arbitre est attestée par d'autres documents figurés |

|

| |

Sine missio

Bien sûr, ce que nous venons de décrire, ne concerne

que les combats classiques, normaux. Il pouvait arriver que des

combattants soient engagés dans des duels sine missio

(«sans renvoi», c'est-à-dire sans merci), dont

la mort serait obligatoirement l'issue. Il s'agissait alors d'une

forme de condamnation à mort, appliquée à des

individus jugés dangereux pour la sécurité

publique (11).

Mais ici on sort des règles de la gladiature proprement dite,

puisque l'issue en a été réglée d'avance.

Le condamné affrontera les uns après les autres autant

d'adversaires que nécessaire, jusqu'à sa défaite

inéluctable. |

| Suite… |

|

NOTES :

(1) Corpus inscr. lat., suppl.

IV, II, n 3884; H. DESSAU, Inscr. lat. selectæ,

II, n 5145. - Retour texte

(2) Cette pompa, ce défilé

de gladiateurs, les Charon et les Mercure - qui achèvent

les blessés et tirent leurs corps jusqu'au spoliaire

- sont évoqués dans le roman de Sienkiewicz, Chapitre

LVI : «Les jeux matutinaux», dont Kawalerowicz fut

l'adaptateur scrupuleux. - Retour texte

(3) GOLVIN & LANDES, Amphithéâtres

et gladiateurs, op. cit., p. 189. - Retour

texte

(4) Teyssier

& Lopez s'insurgent contre cette opinion en citant Juvénal

(JUV., Sat., 197-210). En dehors des equites et des femmes,

qui sont toujours tunicati - revêtus d'une tunique

-, le rétiaire traditionnellement torse nu porte parfois

une tunique, ce qui suggérerait que des citoyens comme

celui dont parle Juvénal se commettaient parfois dans

cette armatura... prestigieuse (TEYSSIER & LOPEZ,

Glad., op. cit., p. 58). - Retour

texte

(5) Le roman comme les différentes

versions filmiques éluderont la référence

au pantomime de Dircé, contexte logique de ce genre d'exécution.

S'inspirant du roman de son ami Sienkiewicz pour peindre, en

1897, sa célèbre toile Dircé chrétienne,

le peintre Henryk Siemiradzki en témoigne à l'évidence.

- Retour texte

(6) Notons que ces curieux pægnarii

ne portent pas non plus leur justaucorps ni leurs culottes matelassées...

- Retour texte

(7) Ch. LANDES et J.-Cl. GOLVIN, Amphithéâtres...,

op. cit., p. 194. - Retour texte

(8) J. CARCOPINO, La vie quotidienne

à Rome, Hachette, p. 277. - Retour

texte

(9) Pluriel : stantes missi.

- Retour texte

(10) L. ROBERT, Hellinica,

VIII, 335 - cité par LANDES & GOLVIN, op. cit.,

p. 195. - Retour texte

(11) Il s'agissait d'une forme alternative

de la peine capitale. On sait que le droit romain ne se souciait

pas de l'égalité dans l'application du prononcé.

Peu importait la manière plus ou moins expéditive

ou cruelle dont mourait le condamné, pourvu qu'il mourut

pour l'édification de tous : dans un show live,

déguisé en personnage mythologique, ou brûlé

vif, crucifié, empalé. Ou les armes à la

main, s'il en avait la capacité.

Evidemment, on ne condamnait à ce genre de peine que

des individus capables de chèrement défendre leur

peau, et d'ainsi fournir un spectacle intéressant ! -

Retour texte

|

| |

|

|