|

| |

| |

Tarek & Vincent Pompetti

La Guerre des Gaules

(Tartamudo éd., février 2012)

[Page 1/2]

CONCOURS - 10 albums à gagner

| date de clôture

du concours : 5 septembre 2012 |

|

|

| |

|

| |

|

| |

Le 28 mars 58,

le proconsul nouvellement promu des Gaules Transalpine (la «Provincia»)

et Cisalpine, C. Julius Cæsar s'oppose au passage en territoire

romain des Helvètes migrant vers les bords de l'Océan.

Sans doute ne se souvient-il que trop bien du «passage»

des Cimbres et des Teutons, que son oncle Marius écrasa

successivement en 102 et 101, après huit années

de déprédations et le massacre de plusieurs armées

consulaires. Après avoir défait les Helvètes,

il règle leur compte aux Suèves d'Arioviste qui

se pressaient juste derrière eux. Arioviste, «allié

et ami du Peuple romain» occupait une partie des territoires

des Séquanes et des Éduens (ces derniers eux aussi

«alliés et amis du Peuple romain»; mais ce

qu'il y a de merveilleux dans la vie c'est que ses «amis»,

on peut les choisir. Enfin, théoriquement !). Jusqu'alors,

les Éduens avaient - 17 ans durant - vainement supplié

le Sénat de Rome de les aider contre les Germains. César

saisit l'opportunité. On songe à la Guerre du Viêt-nam.

Qui étaient les «gentils» ? Qui étaient

les «méchants» ? A chacun sa vérité.

Ensuite donc, César enchaîne avec une campagne contre

les Belges, puis les Armoricains (Vénètes). C'était

en 57.

L'album s'achève sur l'expédition contre les

Morins, fin de l'été 56. Soit les trois premiers

livres de La Guerre des Gaules. Telle est la matière

du premier tome du diptyque de Tarek et Pompetti : Caius Julius

Cæsar. On attend avec intérêt le tome 2

: Vercingétorix.

Cette nouvelle Guerre des Gaules s'insère dans

un courant «documentaliste» du péplum, en l'occurrence

le péplum-BD (1)

(voyez à la TV le nombre incroyable de docu-fictions

depuis la sortie de Gladiator, il y a onze ans). Avec son

dossier pédagogique en conclusion, dont une chronologie

détaillée de la conquête romaine de 59 à

51, l'album de Tarek

et Vincent

Pompetti s'inscrit dans une mouvance dont Le casque d'Agris

(Assor BD éd.) serait la figure de proue.

Après avoir longuement surfé sur

le thème des «contes bleus détournés»,

publiés dans les collections pour la jeunesse d'Emmanuel

Proust éd. (Les 3 petits cochons, Les sept nains et

demi, Rufus le Loup et le Chaperon Rouge, etc.), le scénariste

Tarek - historien de formation, mais aussi chantre du street

art - s'est imposé dans le domaine de la BD historique

avec Raspoutine, dessiné par Vincent Pompetti (3

albums, 2006-2008), Lawrence d'Arabie, dessiné par

Alexis Horellou (2 albums, 2007-2009) ou, à propos des

troupes coloniales dans les conflits des XIXe-XXe s., Turcos,

chez Tartamudo, avec Batist Payen au dessin (2)

(2011) ! Mais le grand titre de gloire de Tarek reste sans doute

son Sir Arthur Benton (6 albums, 2005-2010), honoré

par une exposition au Mémorial de Caen (2008). Dessiné

par Stéphane Perger, un premier cycle concernait la Seconde

Guerre mondiale (1930-1945); un second cycle par Vincent Pompetti,

s'intéressait à la Guerre Froide. Un agent secret

britannique, le colonel Kensington, alias Sir Arthur Benton s'abouchait

avec les nazis pour contrer l'Union soviétique. L'agent

double devra rendre des comptes...

Après avoir déjà réalisé

ensemble plusieurs albums, Tarek et Pompetti s'associent donc

une nouvelle fois pour cette Guerre des Gaules. On aurait

pu s'attendre à une condamnation plus ou moins feutrée,

ou violente, de l'action de César et de la conquête

impérialiste (comme Væ Victis de Rocca et

Mitton ou Vercingétorix

de J. Dorfmann), à moins que ce ne soit son apologie (Les

Maîtres de Rome : La conquête gauloise de Colleen

McCullough), sinon son approbation implicite (J. Martin, «Alix»).

Entre le génocide de la civilisation celtique ou l'apport

civilisateur des Latins, les auteurs ne semblent pas trancher.

Il est vrai que le scénariste Tarek se sent intellectuellement

plutôt proche des Romains, tandis que le dessinateur Vincent

Pompetti a l'âme celte...

L'adaptation

L'écriture d'une BD, et spécialement une BD historique,

relève d'une prodigieuse alchimie où s'entrechoquent

la sensibilité du scénariste et celle du dessinateur.

Mais aussi, ne l'oublions pas - ne l'oublions jamais -, celle

du lecteur. Et il y a toutes sortes de lecteurs ! Plus ou moins

profanes, ou plus ou moins initiés, avec toutes sortes

de nuances intermédiaires. Ceux qui ne recherchent qu'un

moment d'évasion bédéique et ne désirent

que se faire conter une belle histoire, avec une ambiance etc.

Et les autres qui, connaissant un peu le sujet, se demandent comment

il sera traité...

Comme pour Le Casque d'Agris et les autres albums d'Assor

BD - petit éditeur-archéologue spécialisé

dans le Moyen Age normand -, cette Guerre des Gaules, annoncée

en deux tomes, comporte un dossier pédagogique (3).

Cet épisode fondateur de l'Histoire de France (mais seulement

depuis la Guerre franco-prussienne !) qu'est l'épopée

de Vercingétorix est souvent rapporté dans les collections

didactiques du genre «Histoire de France en BD» assorti,

mais pas toujours, d'un petit dossier. Ce fut, par exemple, le

cas pour l'album tiré du film de Jacques Dorfmann (4)

ou, encore récemment, dans L'Histoire de France pour

les Nuls (5). Des albums

en définitive décevants car, en dépit des

prétentions éducatives que suggère la présence

dudit «dossier», ils continuent de véhiculer

les clichés du Second Empire relayés par Astérix.

Habitant de pauvres huttes, des Gaulois chevelus et moustachus,

coiffés de casques cornus ou ailés, brandissent

des armes protohistoriques en bronze - alors que nous sommes à

la fin de La Tène -, sont affublés de pantalons

serrés par des lanières et se font hisser sur un

pavois mérovingien, comme le pauvre Abraracourcix ! Au

mieux, mais pas toujours non plus, les Romains bénéficieront

des récents éclairages de l'archéologie et

troqueront leurs célèbres cuirasses segmentées

contre la cotte de mailles et des casques d'époque césarienne.

Chance dont les Gaulois bénéficient rarement, tant

les clichés romantiques ont la vie dure...

|

De gauche à droite

: 1) la statue de Vercingétorix (click)

sur le mont Auxois, par André Millet (1865) qui lui

prête les traits de Napoléon III; 2) avec ses

cheveux longs et ses belles bacchantes, son nœud suève

(chignon), ses pantalons lacés et son pavois, Christophe

Lambert cultive un look davantage mérovingien

que celtique (Vercingétorix, J. Dorfmann,

2001); 3) le même, vu par J.-M. Michaux dans la BD

tirée du film; 4) ci-dessous : Vercingétorix

vu par Gabriele Parma dans L'Histoire de France pour

les Nuls, 2011.

Toute cette imagerie de la

IIIe République est renforcée par le fait

que les films lives d'Astérix ont en commun

avec le Vercingétorix de Dorfmann de s'habiller

chez le même costumier, Christophe Maratier - une

autorité en la matière, et de renommée

internationale puisque même des productions américaines

viennent s'équiper chez lui - reste que ce qui convient

au caricatural Astérix n'est pas forcément

utile pour une production historique qui se veut sérieuse

! |

Ne nous leurrons pas, les auteurs de romans-BD-films «historiques»

ont une responsabilité lorsqu'ils continuent de véhiculer

des stéréotypes éculés. Une lourde

responsabilité dirions-nous même car, pour une poignée

de lecteurs curieux qui chercheront à se documenter plus

loin, la large majorité se contentera de digérer

ce qu'elle a lu dans l'album et - entre la poire et le fromage

- pérorera : «Dans l'Antiquité, c'était

comme çà !»

Astérix a largement contribué à prolonger

les clichés du XIXe s. Et aussi les premiers «Alix»

qui, dans les années '50-'60, perpétuaient une imagerie

approximative tirée du Hottenroth (1883) et du Racinet

(1876-1888). La gageure tenue par Tarek et Vincent Pompetti est

d'autant plus méritoire !

|

Des casques gaulois confirmés par l'archéologie

(6),

mais bien loin des stéréotypes de l'imagerie

populaire (V. POMPETTI, La Guerre des Gaules) |

|

| |

La

documentation archéologique

A la lueur des considérations qui précèdent,

on appréciera le souci de précision historique du

scénariste comme le soin apporté par le dessinateur

à la restitution archéologique tant des Gaulois

que des Romains, les casques «Coolus» et «Montefortino»

et les cottes de mailles portées par les légionnaires,

leurs boucliers ovales et convexe, les panoplies celtiques - Romains

et Gaulois se copiaient mutuellement -, la restitution des habitats

et oppida gaulois, le «nœud suève»

coiffant les Germains... tout est finement observé et remet

les pendules à l'heure, même si ici ou là

le connaisseur peut toujours trouver à mégoter sur

la lame d'un glaive ou un plumet de casque... (comme le dessinateur

s'en expliquera dans l'Interview ci-dessous).

Le scénario de Tarek suit très fidèlement

le texte de César, avec des aménagements bien sûr.

Soit pour insérer les personnages de fiction qui sont comme

les coryphées se tournant vers le lecteur, soit parce qu'il

faut bien raccourcir l'interminable litanie des batailles, l'énumération

des peuples soumis par César («des listes de peuplades

qui freinent la lecture. (...) lecture un peu difficile par moments»

[Spooky]).

On se souvient de la chanson d'Henri Salvador, Faut rigoler,

où le crooner d'origine guyanaise rappelait l'Ecole

publique de son enfance où on lui enseignait «Nos

ancêtres les Gaulois», «... Cheveux blonds

et têtes de bois...» etc. Le débat sur

la manière d'enseigner l'Histoire dans une France devenue

multiculturelle et, surtout, multiraciale (7),

doit-il obérer le discours traditionnel ? Le discours lénifiant

d'un Chirac parlant d'une Europe «dont les racines sont

autant musulmanes que chrétiennes», peut bien

effrontément nier la réflexion de de Gaulle sur

la France, «peuple européen de race blanche, de

culture grecque et latine et de religion chrétienne»

(8).

Vision peut-être surannée, qui faisait ironiser le

caporal commandant un peloton de supplétifs annamites :

«J'emmène mes Gaulois...» (dans Diên

Biên Phú, de P. Schoendoerffer). La démarche

de Tarek n'en est que plus estimable; il est vrai que la Guerre

des Gaules était un sujet que le scénariste portait

en lui depuis de longues années. Quant à Vincent

Pompetti - Liégeois établi en Bretagne - il est

fan absolu du monde celtique, et de longue date suit le petit

monde très particulier de la «reconstitution».

Restait à savoir comment, quand l'artiste prend la place

de l'historien, il en développera les événements

sur la feuille blanche. On ne le dira jamais assez : une BD, pas

plus qu'un film, n'est l'«Histoire». Mais bien souvent,

elle donne envie d'en savoir plus, fait éclore des vocations.

Tarek, qui a souvent œuvré dans

des ateliers pour enfants, et son complice V. Pompetti, tentent

de restituer leur vrai visage aux protagonistes guerriers de l'époque,

qu'il s'agisse des Gaulois ou des Romains. Loin des clichés

romantiques hérités du XIXe s. et du Second Empire

- qui firent les délices non seulement d'Astérix,

mais également des premiers Alix - les auteurs se sont

scrupuleusement documentés dans les travaux d'H. Robinson

Russell et ses continuateurs, en particulier les groupes de reconstitution

celtiques ou romains d'archéologie expérimentale,

qui aujourd'hui foisonnent (10).

Dans La vie d'un guerrier gaulois de Ludovic Moignet

(11)

et Yann Kervan, nous retrouverons des détails mis en valeur

par Vincent Pompetti. Même si le Vercingétorix

de Jacques Dorfmann fut un ratage complet, tant du point de vue

cinématographique qu'historique, il faut bien admettre

qu'il fut le premier à montrer les Gaulois habitant autre

chose que des huttes misérables (click),

aspect que, depuis, développent les auteurs de la «BD

archéologique» (click).

Il en va de même pour les Romains. Les légionnaires

de Jules César portent l'équipement tardo-républicain

tel que décrit par les reliefs de l'Autel d'Ahenobarbus

ou de l'Arc de triomphe d'Orange : les cottes de mailles, les

casques «Montefortino» et «Coolus» etc.

|

Il n'existait pas, à

proprement parler, d'«uniforme» romain. Chaque

légionnaire s'équipait en fonction des disponibilités.

Voici, parmi d'autres, le fameux «Coolus-Mannheim»,

un casque bon marché produit en masse, simple bol

de bronze sans porte-cimier et à couvre-nuque réduit.

Le plus souvent sans paragnathides (couvre-joues), celles-ci

étant remplacées par trois anneaux de diamètres

décroissants. Dans les planches de l'album, on va

à maintes reprises les retrouver, dont le modèle

sans couvre-joues |

Toutefois, à côté de ce second modèle

peu spectaculaire, le dessinateur privilégie le «Montefortino»

voire le «Coolus-Buggenum», même époque

mais plus luxueux, plus «romains» - bref, correspondant

davantage à l'attente du lecteur. Mieux, lorsqu'il met

en scène la Xe légion, le dessinateur s'offre la

coquetterie de marquer ses boucliers d'un sanglier qui, effectivement,

était l'un de ses emblèmes.

|

Les boucliers de la Xe légion,

à l'emblème du sanglier. La Leg. X «dont

César fit sa cohorte prétorienne» fut

celle avec laquelle le proconsul engagea la guerre contre

les Helvètes, puis les Suèves. Parmi ses emblèmes

on remarquera le Taureau, le Sanglier, et plus tard la Galère.

Toutefois, on compte au moins deux légions portant

le matricule X : la X Fretensis (Taureau, Sanglier,

Galère) et la X Gemina (Taureau), probablement

l'une et l'autre issues de la Xe de César. Lépide

puis Marc Antoine compteront successivement la X Gemina

dans leur armée. (Cf. R. CAGNAT, s.v.

«Legio» in DAREMBERG & SAGLIO - Click) |

|

Se souvenant sans doute que

le mot proconsul n'existe pas en latin, mais bien

pro consule (12),

les récitatifs désignent César comme

«proconsul», mais «consul» dans

les phylactères ! Bien observé |

|

Le Vercingétorix

de Dorfmann, s'il véhiculait largement les poncifs

sur les Gaulois, n'était cependant pas sans mérites

au niveau de l'architecture et des habitations. Ci-dessus

- Haut : les portes d'Avaricum, J.-M. MICHAUX, Vercingétorix.

La BD du film. Bas : les portes de Gergovie, V. POMPETTI,

Guerre des Gaules |

|

De confortables maisons à

toit de chaume (J.-M. MICHAUX, Vercingétorix,

Casterman), ou des maisons à colombages (L. LIBESSART,

Casque d'Agris, t. 1, Assor BD, et V. POMPETTI, Guerre

des Gaules, Tartamudo) |

Quelques cases constituent les moments de bravoure de cet album

: scènes de mêlée, bien entendu (p.

15 v. 3 e.a.), mais aussi superbes paysages - les sommets

helvètes (p. 6), la vallée du

Rhin (p. 14), la vallée d'Alsace où

se livre la bataille d'Arioviste (pp. 16 v. 2 &

17 v. 4). D'autres sont plus archéologiques : Noviodunum

l'oppidum suession (p. 44 v. 5), le site de

Gergovie (p. 46), le camp romain (p.

52 v. 6) et l'oppidum des Arvernes (p. 55

v. 1)... tout ceci, cependant, n'exclut pas certains clichés

: le Forum romain doit beaucoup à celui du IVe s. popularisé

par le cinéma d'après les célèbres

et incontournables maquettes de Bigot (1911) ou de Gismondi (1937)

(p. 27) et l'intérieur du Sénat

est circulaire comme sur les toiles de Gérôme ou

de Cesare Maccari (au lieu de rectangulaire).

|

| |

Le

scénario historique

Au niveau du scénario, l'album est principalement fondé

sur la relation de César, Commentaires sur la Guerre

des Gaules, et en suit scrupuleusement le déroulement

tout en insérant ses personnages de fiction comme l'«espionne»

Éponine ou le «général républicain»

Petrus Volusenus (13).

Quelques personnages

En son temps déjà, Jacques Martin répugnait

à mettre en scène dans «Alix» des personnages

historiques : César, Pompée, Vercingétorix,

Cléopâtre apparaissent fugacement dans les aventureuses

péripéties de ses héros de papier. Sa démarche

était, en somme, identique à celle de Vittorio Cottafavi

qui, dans ses péplums romains se distanciait ici de Messaline,

là d'Antoine et Cléopâtre pour suivre le centurion

de service, spectateur impuissant des faits et gestes des grands

de ce monde. On a pu parler à l'endroit de ce réalisateur

célèbre pour ses adaptations théâtrales

pour la R.A.I. de «distanciation brechtiennne». Il

existe certes de nombreuses BD racontant la vie de personnages

historiques, mais y intégrer de la fiction reste et restera

un exercice extrêmement périlleux.

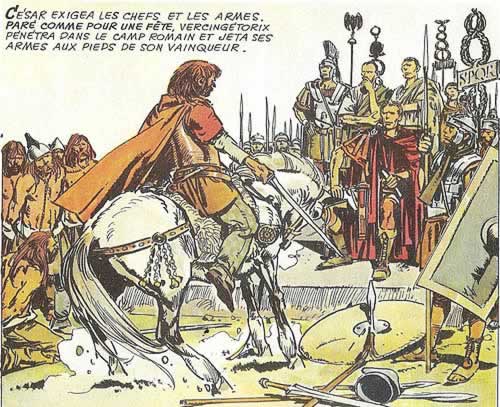

Vercingétorix

César n'est pas très explicite sur la manière

dont le vaincu comparut devant lui : «Le lendemain, Vercingétorix

convoque l'assemblée il déclare que cette guerre

n'a pas été entreprise par lui à des fins

personnelles, mais pour conquérir la liberté de

tous; puisqu'il faut céder à la fortune, il s'offre

à eux, ils peuvent, à leur choix, apaiser les Romains

par sa mort ou le livrer vivant. On envoie à ce sujet une

députation à César. Il ordonne qu'on lui

remette les armes, qu'on lui amène les chefs des cités.

Il installa son siège au retranchement, devant son camp

c'est là qu'on lui amène les chefs; on lui livre

Vercingétorix, on jette les armes à ses pieds. Il

met à part les prisonniers héduens et arvernes (...)»

(G.G., VIII, 89). On imagine sans mal les Gaulois balançant

leurs armes du haut de leurs murailles, puis les légionnaires

pénétrant dans la ville désarmée,

où les attendent Vercingétorix et ses lieutenants.

Les légionnaires les chargent de chaînes et les amènent

au proconsul romain qui les attend dehors, sans doute devant la

porte prétorienne. C'est la version la plus plausible,

que d'ailleurs choisiront d'illustrer Luccisano et Libessart dans

leur Alésia (14)

. Avec le tome 2, l'avenir nous apprendra comment Tarek et Pompetti

auront choisi de traiter l'épisode.

|

Les seuls «portraits» connus de

Vercingétorix sont frappés sur les monnaies

arvernes, tel ce statère d'or - ph. Télérama,

HS octobre 2011, p. 21)... et son interprétation

par Vincent Pompetti : ça nous change des Mérovingiens

chevelus... |

En effet, écrivant un siècle et

demi après les faits, Florus et Plutarque en ont donné

des versions plus spectaculaires, mais qui se contredisent. Pour

Florus, Vercingétorix arriva à pied et décocha

un bref compliment au vainqueur (FLORUS, Hist. rom.). Selon

Plutarque, Vercingétorix arriva à cheval, jeta ses

armes et se mit à genoux en silence, joignant les mains

comme un suppliant (PLUT., Vie de César, XXXV).

Plus tardif encore un quatrième récit nous est donné

par Dion Cassius, trois siècles après les faits.

C'est à ce dernier que nous sommes redevables de la célèbre

et pathétique reddition du généralissime

arverne, qui va inspirer les peintres du Second Empire. Dans son

Histoire romaine, Dion Cassius montre Vercingétorix

arrivant monté sur son plus beau cheval et paré

de ses plus belles armes. Ayant fait deux fois le tour du tribunal

de César, il jette ses armes aux pieds de César,

saute à terre, s'humilie devant le vainqueur mais lui expose

que, confiant en leur ancienne amitié, il espère

la clémence du proconsul. Mal lui en prend : c'est justement

au nom de cette amitié qu'il a trahie, que César

le fait enchaîner et, plus tard, exécuter (DION,

H.R., XL, 41).

|

«Relire une trentaine

d'années après sa première édition,

L'Histoire de France en bandes dessinées, parue

chez Larousse en 1980, c'est renouer avec une conception

romantique, et donc un peu obsolète, du passé»,

note en préface Christian Amalvi (univ. Paul-Valéry,

Montpellier III). Le dessinateur espagnol Victor de La Fuente

s'inspire ici de la célèbre toile de Lionel

Noël Royer (1899) (V. de La Fuente, Histoire de

France en bande dessinée, Larousse, 1979 - rééd.

Larousse-Le Monde, mai 2008) |

Cette poignante description n'est probablement

pas fiable, mais on en a retenu l'allusion à l'amitié

passée de Vercingétorix et de César. C'est

sur cette base que l'on conçoit que le prince arverne aurait,

à la tête de quelque troupe auxiliaire, été

l'allié militaire de César dès les premiers

mois de la guerre - chose cohérente, en considération

de l'amitié des Arvernes avec leurs puissants voisins romains

de la Narbonnaise (15).

Relayée par les historiens modernes, elle éclaire

et nuance la «légende urbaine» du pur résistant.

Anne de Leseleuc (scénariste du film)

comme Simon Rocca (Væ Victis), et bien sûr

la présente Guerre des Gaules en ont fait leur bonheur,

et c'est logique. Autrement Vercingétorix n'aurait été

qu'un OVNI confiné au seul livre VII.

(Sur Vercingétorix : (click))

Le «beau Tony»

Moins évidente nous paraît, en revanche, la présence

de Marc Antoine aux côtés de Labienus, juste après

la bataille contre Arioviste (août-septembre 58). En effet,

à ce moment-là Marc Antoine s'apprête à

effectuer un voyage d'étude en Grèce, d'où

il rejoindra le proconsul de Syrie A. Gabinius, sous les aigles

duquel il servira jusque fin 55 (voir Appendice

: A propos de Marc Antoine).

Rapport à l'iconographie du personnage, le lecteur un

peu averti s'étonnera de ce que Vincent Pompetti lui ait

dessiné moustaches et courte barbe. Mais Plutarque accourt

à la rescousse du dessinateur en nous rapportant que, lorsqu'il

était jeune, Marc Antoine - qui, comme tout bon Antonii

se prévalait de descendre d'Hercule - aimait à en

cultiver le look : tunique très courte, mettant

en valeur ses membres musclés, et bien sûr la barbe.

|

La Guerre des Gaules : Marc Antoine,

moustachu et barbu, et Éponine |

La fille Thénardier : Éponine

En ce qui concerne Éponine, elle aurait tout aussi bien

pu obéir à Labienus, homme habile et énergique

- plutôt qu'à Antoine -, sans que cela change grand-chose

au scénario. Mais peut-être était-ce là

l'occasion d'adresser un clin d'œil à la série

TV Rome, lorsqu'elle décoche à Antoine concupiscent

: «Ah ! Ah ! Ah !... Je ne suis pas une catin que l'on

monte entre deux arbres, tout général que tu es»

(cf. Rome (HBO), Saison

1, ép. 2).

Personnage fictif, Éponine est (nous citons la documentation

de presse) : une «espionne éduenne (...) fille

d'un chef éduen assassiné par un mercenaire séquane,

ennemi de Rome, au service d'Orgétorix. Elle a été

engagée par Antoine pour mener des opérations de

renseignement auprès des tribus récalcitrantes.

Elle travaille avec deux hommes qui lui obéissent et n'hésitent

pas à prendre des risques pour l'aider. Ce sont des guerriers

accomplis. Elle est fascinée par Rome, mais aime un chef

gaulois qu'elle est censée séduire. Avant de mourir,

elle se réconciliera avec sa famille traditionnelle lors

des funérailles de son frère, mort dans le contingent

des alliés romains».

Là nous empiétons nettement sur le tome 2. Ainsi

donc, Éponine mourra au cours du récit ? Et qui

est ce chef qu'elle aime mais doit trahir ?

Onomastiquement, Éponine fait songer à Épona,

l'amante de Vercingétorix dans le film de Dorfmann. Eh

bien oui, toutes les Gauloises ne s'appellent pas nécessairement

Falbala, Sécotine ou Yellowsubmarine ! Épona est

la déesse gauloise des chevaux, qualité qui se prête

à transmettre son nom à une héroïne

celte. Est-ce Vercingétorix qu'elle devra séduire...

peut-être pour le trahir ? L'avenir nous le dira.

Petite précision, que l'on trouve dans la lecture du

tome 1 : on apprend que son père était un Éduen

(16)

qui a été assassiné par le Séquane

Adra, sur l'ordre d'Orgétorix (le roi helvète qui

voulait «traverser» la Gaule...). Qui est cet Adra

? César ne le cite pas dans ses Commentaires, mais

Dion Cassius le mentionne une seule fois : il s'agit du chef de

la coalition belge de 57 (DION CASSIUS, Hist. rom., XXXIX,

4). Le même semble-t-il que celui que César nomme

Galba, roi des Suessions (capitale Noviodunum, dans le Soissonnais)

(G.G., II, 4, 13).

Qui fait quoi ?

Sans doute le tome 1 se contente-t-il de planter le décor;

nous laissant échafauder des hypothèses que le tome

2 démentira peut-être. Ennuyeux, quand il faudra

probablement attendre encore un an pour enchaîner le récit...

Mais pour ce que nous en avons lu, Tarek suit scrupuleusement

les Commentaires (en triant quand même un peu, faute

de place). Cependant, au long des 54 planches qu'il nous a été

donné de lire, ses personnages de fiction ne se

sont guère agités. Pis, certaines interventions/apparitions

sont obscures comme cette femme et son enfant (neveu de César,

semble-t-il) qui reçoivent la visite d'un messager. Ils

ne sont pas nommés.

Il ne peut s'agir de Calpurnia, épouse de César

depuis 59 (mais union stérile), puisque l'enfant demande

des nouvelles de... son oncle.

Peut-être s'agit-il de sa maîtresse Servilia et du

jeune Brutus, l'improbable fils naturel de César ? Mais,

né quelque part entre 85 et 78, Brutus devait - à

l'époque - comptabiliser la trentaine bien sonnée.

Du reste, l'allusion à la malignité de Caton, le

demi-frère de Servilia, nous a sans doute égaré

!

Voyons plutôt les choses sainement : le neveu de César

ne peut-être, évidemment, que le jeune C. Octavius

Thurinus, et sa mère la digne Atia Balba Cæsonia

!

Mais voici une déduction qui n'est pas à la portée

du lecteur moyen, lequel déjà se perd dans les interminables

énumérations de peuples barbares (cf. critique

de Spooky sur BDthèque)

! Le style anglo-saxon de Tarek ! C'est vrai

que par moment on croirait lire un roman croisé entre Len

Deighton (17)

et John le Carré (18).

|

| -----oOo----- |

|

NOTES :

(1) Précédemment, dans

le milieu des années '80, Dargaud s'y était essayé

avec Hérode le Grand, Massada etc. (Jean-Marie

Ruffieux & Claude Moliterni). - Retour

texte

(2) Turcos. Le jasmin et la boue,

d'après une idée de Kamel Mouellef, préface

de Yasmina Khabra. - Retour texte

(3) La Guerre des Gaules, t.

1 : 54 pl. et dossier 14 p. - Retour texte

(4) Claude CARRÉ

(sc.) (d'après le scénario d'Anne de LESELEUC)

& Jean-Marie MICHAUD (d.), Vercingétorix - la

BD, Casterman, 2001 (27 pl. & dossier de 17 p. signé

par A. de Leseleuc). A noter que le dessinateur J.-M. Michaud

plus tard aidera Laurent Libessart et Ludovic Gobbo à

finaliser dans l'urgence Alésia, après

le désistement de Christophe Ansar auteur des 51 premières

planches. - Retour texte

(5) Laurent QUEYSSI (sc.) & Gabriele

PARMA (d.), L'Histoire de France pour les Nuls - 1. Les Gaulois,

Paris, First Editions-Gründ, octobre 2011 (46 pl. &

dossier de 9 p.). - Retour texte

(6) On se reportera, par exemple,

à Franck MATHIEU, Le guerrier gaulois, du Hallstatt

à la conquête romaine, Errance, 2007. - Retour

texte

(7) Cf. Marc FERRO, Comment

on enseigne l'Histoire aux enfants à travers le monde

entier, Payot, 1981. - Retour texte

(8) Cité par Alain PEYREFITTE,

C'était de Gaulle, de Fallois éd., 1994.

- Retour texte

(9) L. MOIGNET et Y. KERVAN, La

vie d'un guerrier gaulois, Calleva, 2011. - Retour

texte

(10) Référencés

dans le dossier, en fin d'album. - Retour

texte

(11) Président de la société

de reconstitution celtique Les Ambiani. - Retour

texte

(12) Le pro consule, qui est

un ancien consul (Jules César, consul en 59, est pro

consule de 58 à 54, puis de 53 à 49 inclus),

agit dans une province donnée à la place des deux

consuls en charge. De même qu'un «sous-lieutenant»

est interpellé comme «lieutenant», celui

qui agit comme substitut du consul sera apostrophé :

«consul» (merci à Fal pour ses bons avis).

- Retour texte

(13) Dans La Guerre des Gaules,

il est question d'un tribun de César nommé C.

Volusenus Quadratus, qui en 56 va reconnaître les côtes

de Bretagne en éclaireur de la flotte de César;

préfet de cavalerie d'Antoine il est, en 53, grièvement

blessé de la main de Commios l'Atrébate. En 43

il sera tribun du peuple et chaud partisan d'Antoine.

A charge du scénariste - qui en a repris le gentilice

pour nommer son «général» de fiction

P. Volusenus - observons que le prénom «Petrus»

est inconnu en latin classique, celui de l'époque de

César. Il n'apparaîtra que beaucoup plus tard,

sans doute sous l'influence du christianisme. - Retour

texte

(14) Dans son Alésia,

dessiné par Christophe Ansar, L. Libessart & alii,

Silvio Luccisano rejette la mélodramatique reddition

de Vercingétorix «selon Dion Cassius». -

Retour texte

(15) De fait, les Arvernes comme

les Éduens étaient amis des Romains. Ce qui, après

Alésia, dans un geste d'appaisement vis-à-vis

de ses anciens alliés autorisa César à

libérer ses prisonniers arvernes et éduens - livrant

à l'esclavage tous les autres captifs. - Retour

texte

(16) La BD n'en dit pas plus, mais

ce pourrait être - pourquoi pas ? - le druide Diviciacos,

chef du parti éduen pro-romain, opposé à

son frère Dumnorix, gendre d'Orgetorix, chef du parti

éduen anti-romain. C'est lui qui a convaincu César

d'intervenir en Gaule. Après l'exécution de Dumnorix

(automne 55), César ne parle plus de lui. - Retour

texte

(17) Auteur de romans d'espionnage

réputé pour céler à ses lecteurs

certaines informations. - Retour texte

(18) Autre auteur britannique d'espionnage,

chez qui - au contraire du précédent - l'action

est statique. - Retour texte

|

| |

|

|