|

| |

| |

22 septembre 2011

Alésia

Silvio Luccisano & Christophe Ansar

(BD Assor-Hist éd., 2012)

|

|

| |

|

| |

An 702 A.U.C.

(Ab Urbe Condita - «depuis la fondation de Rome»),

le 2e jour après les Calendes de Quintilis, c'est-à-dire

le 30 juin 52 av. n.E. Quinze jours auparavant, César et

ses légions ont essuyé un cuisant échec devant

Gergovie, capitale des Arvernes. Ses alliés éduens

lui ayant fait défection, le proconsul - retranché

au sud du territoire de ses alliés lingons (le plateau

de Langres) - cherche à gagner la Provincia romaine

pour se réorganiser après avoir fait jonction avec

son lieutenant Titus Labienus, accouru du nord où il a

défait les Parisii. Par la vallée de l'Armançon,

les deux armées réunies se dirigent vers l'Arar

(la Saône), battant en retraite par la naturelle voie d'invasion

de la Gaule : la vallée du Rhône. Harcelée

par les 15.000 cavaliers gaulois de Vercingétorix la longue

colonne romaine riposte victorieusement grâce à l'intervention

de sa cavalerie mercenaire germanique. La proie est devenue le

chasseur, et Vercingétorix court s'enfermer dans l'oppidum

des Mandubiens : Alésia...

Tel est le sujet d'Alésia, troisième et

dernier volet de la trilogie (1)

Roma : Ab Urbe Condita qui, pour des raisons stratégiques

sur lesquelles nous reviendrons plus loin, sort avant les deux

premiers albums de la série (click).

|

Un album de 82 pages dont

66 planches dessinées et un cahier historique, co-édité

par BD Assor-Hist et MuséoParc Alésia. Scénario

: Silvio Luccisano et J.-L. Rodriguez. Dessins : Christophe

Ansar (pl. 1 à 51), terminé par Jean-Marie

Michaud (Vercingétorix.

La BD du film), Laurent Libessart (Le Casque

d'Agris) et Ludovic Gobbo. Couleurs : Aurore Folny (site).

En collaboration avec Cl. Grapin, conservateur d'Alésia,

et les reconstituteurs Franck Mathieu et François

Gilbert.

Présentation vidéo sur Youtube |

Après les pédants «romans

de professeurs» qui fleurirent au XIXe s. (2),

voici venu le temps de la «BD d'archéologues».

Il s'agit cette fois non plus de faire étalage d'érudition

littéraire, mais d'appuyer le récit graphique par

un dossier pédagogique succinct en offrant une représentation

fiable (en l'état de nos connaissances actuelles) et non

plus hasardeuses comme a pu l'être, par exemple dans les

années '80, L'Histoire de France en BD de Larousse.

Cependant, force est de reconnaître que l'élément

fictionnel s'y intègre parfois avec une certaine gène

aux entournures. Alors que Le Casque d'Agris était

une pure fiction basée sur les strictes contingences de

l'état actuel de l'archéologie en matière

de la Civilisation gauloise du IIIe s., l'Alésia

du même scénariste, Silvio Luccisano, souffre quelque

peu de l'introduction dans une trame historique connue, de personnages

fictionnels censés tenir le rôle de coryphées

(3),

tout en suivant leur aventure personnelle. La raison est simple

: la série a été publiée à

rebours du fait que ce troisième tome Alésia

devait sortir conjointement avec l'inauguration du MuséoParc

Alésia, qui en était le co-éditeur avec Assor-BD.

1. Prolégomènes

: L'Antiquité en BD

1.1. Le pionnier de l'Antiquité-BD : Jacques Martin

Il y avait d'abord eu Jacques Martin avec «Alix» en

1948. Avec d'abord de premiers tâtonnements sous l'égide

du Hottenroth, du Racinet, du National Geographic et du Daremberg

& Saglio - fonction des sources disponibles à l'époque.

Ce fut le «Cycle épique d'Alix». Martin actualisa

ensuite sa documentation en même temps qu'il affinait son

dessin pour nous donner l'«Age d'Or d'Alix», qui court

des Légions perdues (1962) à Iorix le

Grand (1971). Sur les conseils de l'archéologue Jean-Pierre

Adam, qui travaillait sur un corpus de quelque 360 stèles

de légionnaires romains trouvées en Gaule, il commença

par reconsidérer les équipements des soldats romains

à l'époque de Jules César (à partir

de Vercingétorix, 1985).

Pourtant, de par la nature erratique de sa saga, Alix s'était

condamné à demeurer l'archéologue spatio-temporel

(4)

d'une Antiquité rêvée où, le temps

d'un album, il exhumait telle civilisation disparue - Sumer, Egypte

pharaonique, Grèce classique, Carthage punique - qui s'apprêtait

à redisparaître à jamais dans une formidable

conflagration : cas de figure incontournable de la littérature

d'aventure (Bob Morane, Kim Devil etc.). Sa documentation était

pourtant excellente, par exemple les travaux du précité

Adam sur l'architecture militaire grecque (5).

Alors bizarrement, la Gaule de Iorix le Grand (1971) se

couvrait de forteresses... hellénistiques, quand ce n'étaient

pas les fortifications d'«Altus Rhenus», sur le Rhin,

qui étrangement ressemblent à celles de Xanten (6)

(Colonia Ulpia Traiana), qui sont du IIIe s. de n.E. (Les

Barbares, 1996). Bref, une Antiquité fantasmée

et uchronique, où se mélangeaient sources archéologiques

et paléo-science-fiction débridée.

1.2. Quarante ans après...

Depuis 1968, la BD a grandi avec ses lecteurs; elle est devenue

adulte, c'est-à-dire plus politique et contestataire (Goscinny

est écarté de la direction de Pilote par

une junte de jeunes auteurs émargeant à Hara-Kiri).

En même temps, elle perd son jeune lectorat, la nouvelle

génération lisant de moins en moins. Désormais,

les auteurs de BD historique visent des situations plus réalistes...

sur tous les plans. Mais il n'y a pas que la sexualité

et la violence : on se documente mieux aussi. Pour autant les

plus érudits des scénaristes/dessinateurs ne sont

pas nécessairement des spécialistes. Au début

des années 2000 toutefois, ils vont se tourner vers les

professionnels, historiens ou archéologues. Quand ce ne

sont pas les spécialistes eux-mêmes qui s'y collent :

| — |

Le Casque d'Agris/1. Le Sanctuaire

interdit - Silvio LUCCISANO (sc.), Laurent LIBESSART (d.)

- Assor Histoire et BD éd., 2005 |

| — |

Le Casque d'Agris/2. L'or des

Sénons - Silvio LUCCISANO (sc.), Laurent LIBESSART

(d.) - Assor Histoire et BD éd., 2008 |

| — |

Arelate/1. Vitalis

- Alain GENOT (sc.), Laurent SIEURAC (d.) - Idée+ éd.,

2009; rééd. Cleopas, 2012 |

| — |

Roma. Ab Vrbe Condita/3 : Alésia

- Silvio LUCCISANO (sc.), Christophe ANSAR (d.) - Assor Histoire

et BD, SEM Alésia éd., 2012 |

| — |

La Guerre des Gaules/1 : Caius

Julius Cæsar - TAREK (sc.), Vincent POMPETTI (d.)

- Tartamudo éd., 2012 |

| — |

Arelate/2. Auctoratus

- Alain GENOT (sc.), Laurent SIEURAC (d.) - Cleopas éd.,

2012 |

| — |

Le Casque d'Agris/3 - Silvio

LUCCISANO (sc.), Claire BIGARD (d.) - Assor Histoire et BD

éd. (à paraître : septembre 2012 ?) |

| — |

Les empereurs gaulois -

Silvio LUCCISANO (sc.), Jean-Marie WOEHREL (d.) - Assor Histoire

et BD éd. (à paraître : 2013 ?) |

| — |

Casque d'Agris/4 - Silvio

LUCCISANO (sc.) (scénario bouclé - janvier 2012.

La série sera alors complète) |

| — |

Roma. Ab Vrbe Condita/? : Vorenus.

L'otage éduenne - Silvio LUCCISANO (sc.), Laurent

LIBESSART & Ludovic GOBBO (d.) - Assor Histoire et BD

éd. |

| — |

Roma. Ab Vrbe Condita/? : Gergovie

- Silvio LUCCISANO (sc.), ? (d.) - Assor Histoire et BD éd. |

| — |

La Guerre des Gaules/2 : Vercingétorix

- TAREK (sc.), Vincent POMPETTI (d.) - Tartamudo éd.

(à paraître) |

De la série au feuilleton

Autre particularité de cette mutation : entre 1948 et 1968,

la bande dessinée - qui n'était pas encore reconnue

comme un «9e Art» - se voyait considérée

avec méfiance par les pédagogues. La rédaction

du journal Tintin, par exemple, imposait à ses auteurs

un cahier des charges très précis : des aventures

en 62 planches de quatre strips horizontaux en vue d'une - éventuelle

- publication par demi-planches dans la presse quotidienne; et

aussi l'obligation d'un certain quota de textes explicatifs redondants,

afin d'affirmer le caractère «littéraire»

de ces «illustrés». Il y avait encore l'obligation

de trouver une «chute» à la fin de chaque planche,

en raison de la publication hebdomadaire de celles-ci.

C'est néanmoins dès 1962 que Martin entamait la

sixième aventure d'Alix en imposant un nouveau découpage

en trois strips horizontaux, canevas dont il semble être

l'initiateur - en cela bien vite imité par ses confrères.

De nos jours, ces contraintes sont bel et bien

révolues. La prépublication hebdomadaire n'existe

plus, faute d'hebomadaires. Les mensuels, les bi- et trimestriels

BD prépublient par salves de six-sept-huit pages, ce qui

laisse beaucoup plus de liberté aux auteurs; et de nombreux

albums sortent sans même jamais avoir été

prépubliés ! Après le régime des 62

planches (1948), puis de 54 planches (1969) on en arrive à

46 planches (1974) - mais certains éditeurs comme Glénat

reviennent parfois à 54 pl. (Les Boucliers de Mars),

ou Dargaud 56 pl. (Les Aigles de Rome). Exceptionnellement,

on s'en offre un nombre plus élevé (Glénat

: Julius/Le Troisième Testament, 76 pl.).

Le résultat est que nombre d'auteurs préférant

l'«art pour l'art» au détriment de l'efficacité

et de l'économie de moyens, trop contraignantes, produisent

des histoires en deux, trois, voire six albums. Quelques sagas

sont de véritables feuilletons tenant leurs lecteurs en

haleine de bout en bout, n'eusse été le désagrément

de devoir attendre un an pour connaître la suite (Væ

Victis, 15 albums 1991-2006).

Les séries d'autrefois (albums indépendants

les uns des autres autour d'un héros récurrent comme

Alix ou Timour), sont devenues d'interminables feuilletons

à lire nécessairement dans l'ordre chronologique.

C'est ainsi que L'Expédition, par ailleurs superbement

dessinée par Marcello Frusin, voit l'intérêt

du lecteur se diluer au fil des kilomètres déroulés

le long du Nil par le scénario de Richard Marazano. De

fait, dans ce premier tome où les personnages se mettent

en place, il ne se passe rien, absolument rien, sinon des gros

bras qui se castagnent. Ce récit d'une exploration des

sources du Nil, ou plutôt d'une chasse au trésor

organisée par une bande de ruffians déserteurs -

des légionnaires agissant pour leur compte personnel -,

consiste en une «histoire en costumes d'époque»,

non une «BD historique», comme aurait pu l'être,

par exemple, l'évocation d'une bien réelle expédition

africaine commanditée par Néron (7).

Ce genre de défaut se retrouve souvent dans la «BD

d'archéologues», mais avec l'excès inverse

: des personnages fictionnels ternes et effacés meublent

tant bien que mal les transitions entre les moments historiques.

1.3. Heurs et malheurs de la fiction historique

L'exégète se heurte à la contradiction qu'est,

en soi, le concept antithétique de «fiction historique».

Entre le fan lambda qui préfère la légende

si elle est plus belle que la réalité et boude la

«pédanterie du spécialiste», et le même

qui entre la poire et le fromage vous ressortira de vieux clichés

vus au cinéma ou dans une BD parce que «dans l'Antiquité,

c'était comme ça», le connaisseur - parfois

- ne sait plus où me mettre.

On s'émerveille d'entendre dire que,

pour Murena, Philippe Delaby ait pu caler pendant des semaines,

sinon des mois, sur des cothurnes (comment étaient-elles

à telle époque, telle saison), ce qui ne l'empêchait

pas, à l'occasion, de dessiner - dans une BD globalement

très respectueuse - des chars romains attelés sans

joug de garrot, mais avec palonniers (8),

ou de bizarres panoplies de gladiateurs s'étripant au milieu

d'une arène transformée en improbable barbecue (9).

Des équipements militaires aux mentalités (10),

en passant par les bateaux, la cuisine etc., chaque lecteur un

peu amateur a ses petites marottes. A fortiori les archéologues.

En effet, même archéologues, les auteurs de BD ne

peuvent veiller à tout (11)

!

Autre exemple. Le précité Væ Victis

est une saga éminemment réjouissante, admirablement

servie par l'époustouflant talent de Mitton au dessin.

C'est aussi une BD qui suit assez fidèlement le récit

de César, hormis l'insertion à toute force de l'héroïne

Boadicæa supposée être la grand-mère

de la Boadicæa (ou Boudicca) historique, qui ferait parler

d'elle 120 ans plus tard. Mais c'est aussi une BD contrariée

dans sa représentation conventionnelle des Gaulois (souvent

armés de haches !) ou de légionnaires romains d'époque

impériale tout droit sortis de Ben Hur - choix délibéré,

voulu et assumé de Mitton, du reste au grand dam du scénariste

Simon Rocca (Georges Ramaïoli) dont la documentation pointue

semble avoir été négligée (12).

Mais une BD est avant tout destinée à plaire au

plus grand nombre... et tant mieux si elle peut susciter le questionnement

du lecteur, lui donner l'envie d'en savoir plus... |

| |

2.

Alésia

|

Le site d'Alésia, d'après

J. Le Gall (Alésia, Guides Archéologiques

de France, 1985). Nous avons fluoté en rose les

camps romains (A, B, 11, 15, C, 18, 1, K [attention : sur

le plan nous ne disposions que de minuscules «Lettraset»]

- selon la nomenclature de l'Histoire de Jules César

de Napoléon III). Celui de César est le B

[S.], et peut sans doute communiquer par signaux optiques

avec le C de Labienus [N.E.], distant d'un peu plus de 3

km.

Au N.O., quelque part sur le flanc du mont Réa, le

camp D de Reginus et Rebilus (non indiqué). Marc

Antoine et C. Trebonius devaient probablement se tenir dans

la circonvallation à la hauteur des camps I et K.

En vert, l'oppidum d'Alésia. Les lignes de niveau

resserrées nous montrent que le sud du plateau est

une falaise assez abrupte. Une croix verte indique l'emplacement

probable de la cavalerie de Vercingétorix, avant

son renvoi. Une flèche verte indique l'arrivée

de l'armée de secours, et la flèche bleue

le mouvement tournant de Vercassivellaunos. |

|

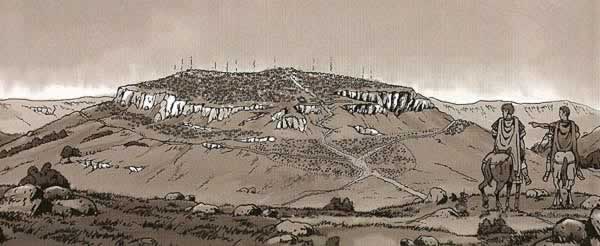

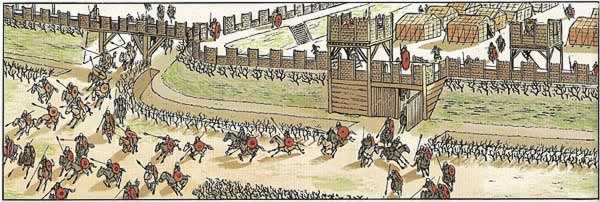

Alésia et ses falaises, vues du sud

(Luccisano & Ansar, Alésia) |

A. LES FAITS HISTORIQUES

2.1. Le site d'Alésia

Le site d'Alésia se présente comme un éperon

orienté vers le S.E. et adossé au levant par le

mont Pernelle (au début du siège, la cavalerie gauloise

campe sur ce flanc-là avant d'être renvoyée

par Vercingétorix). L'oppidum est encadré au nord

par la rivière Oze, au sud par l'Ozerain qui rejoint la

Brenne : toutes deux coulent E.O. en direction de la plaine des

Laumes qui s'étire à l'ouest d'Alésia.

Au nord d'Alésia, et d'ouest en est, nous avons le mont

Réa [N.O.], avec à sa base le camp D (commandé

par Reginus et Rebilius), le village de Grésigny-Sainte-Reine

[N.] avec le camp G, par où sont arrivées les légions

romaines sur les traces de Vercingétorix, puis la montagne

de Bussy [N.E.] où se dresse le camp C - celui de T. Labienus,

le second en importance.

Au sud de l'oppidum, et toujours d'ouest en est, juché

sur la montagne de Mussy (ou mont du Purgatoire [13]),

se trouve la commune de Mussy-la-Fosse par où arrivera

l'armée de secours gauloise, forte de 250.000 h dont 8.000

cavaliers; puis, en bas et en face, le camp K [S.O.]; vient ensuite

la montagne de Flavigny avec côte à côte les

camps A [S.] et B [S.], ce dernier, le plus important, étant

de toute évidence celui de César.

|

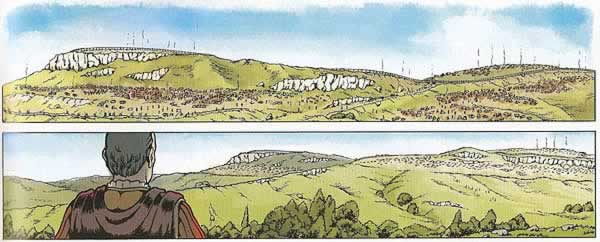

L'oppidum d'Alésia, vu des lignes

romaines. |

A l'ouest/sud-ouest de l'oppidum s'étend, donc, la plaine

des Laumes dominé, au N. par le mont Réa et le camp

D de Reginus et Rebilius (14),

et au S. par la montagne de Mussy, auquel fait face dans la plaine

le camp K. Ces fameux camps K, I et H de la plaine des Laumes,

reconnus par les fouilleurs de Napoléon III, sont à

l'extérieur des lignes romaines. «Construits probablement

dès les premiers jours du siège pour bloquer la

plaine, ils ont ensuite été abandonnés dès

l'achèvement de la contrevallation et de la circonvallation.

En effet, le dispositif des fortifications se suffisant à

lui-même, les troupes ont dû être réparties

ailleurs. César ne les cite pas durant les phases de la

bataille ce qui confirme leur abandon. Ils ont été

remplacés par les fameux fortins. Notons que, pour le moment,

et compte tenu de l'occupation urbaine de la plaine, leur présence

n'a pu être attestée par les dernières fouilles

(mais ils n'étaient pas recherché)», précise

le scénariste, S. Luccisano. Les camps K, I et H nous laissent

perplexe : si César les a rapidement abandonnés

pour les raisons sus-évoquées, il a dû aussitôt

les démanteler : d'une part pour en récupérer

les matériaux (le bois), d'autre part pour ne pas laisser

à l'ennemi la possibilité d'occuper ces bastions.

Mais il est probable que c'est dans l'un d'eux que se cachait

la cavalerie germanique qui prit à revers l'armée

de secours et la massacra.

Entre l'oppidum et la contrevallation, les Romains ont accumulé

pièges et fossés; de même le long de la contrevallation

pour prémunir contre une attaque de l'extérieur.

2.2. Le siège et la bataille finale

Le siège dura environ deux mois mais, hors quelques escarmouches

pendant la réalisation des travaux obsidionaux, le siège

d'Alésia se joua en trois jours de combats, une fois arrivée

l'armée de secours.

J -3. Le premier jour, l'armée de secours descendit

dans la plaine des Laumes et se heurta à C. Trebonius et

Marc Antoine. L'intervention des cavaliers germains les repoussa.

J -2. Le deuxième jour il ne se passa rien : l'armée

de secours l'occupa à préparer claies, passerelles

et harpons pour franchir les pièges. Mais la nuit venue,

elle attaqua de l'extérieur - soutenue par les assiégés

contre-attaquant de l'intérieur. En vain.

J -1. Le troisième jour, ayant détecté

que le point faible du dispositif romain était, au flanc

du mont Réa, le camp D de Reginus et Rebilius en contrebas,

les chefs envoient Vercassivellaunos - cousin de Vercingétorix

- avec 60.000 hommes. Les Gaulois, qui ont nuitamment contourné

la montagne, démarrent leur attaque à midi. César

[S.] commande à Labienus [N.] de voler au secours de Reginus

et Rebilius [N.O.] pris entre deux feux (15),

avec un renfort de 6 cohortes (G.G., VII, 86), puis 39

cohortes supplémentaires prises au front N.E. qui n'est

pas menacé (G.G., VII, 87).

S'il aime un peu calculer, le lecteur réalise à

ce moment que : 6 + 39 cohortes, ça fait plus de quatre

légions (16)...

or à Alésia César n'en avait que onze, peut-être

douze !

Ce troisième jour de la bataille, c'est donc Labienus qui

principalement endiguera les assauts de l'armée de secours.

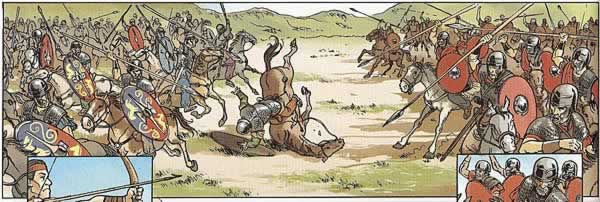

La BD rend très bien la situation désespérée

des Romains, mais aussi leur sang froid. Celui de César.

Et celui des légionnaires !

Lui-même attaqué par Vercingétorix qui engage

une diversion au sud, César a d'abord dû régler

leur compte aux assiégés devant ses camps A et B,

avant de lui-même se porter - drappé dans son beau

manteau rouge - au secours de Reginus, Rebilius et Labienus, avec

toutes les troupes disponibles. César emprunte bien entendu

l'espace entre les murs de contrevallation et de circonvallation,

laissant son camp derrière lui, à la garde de Q.

Cicéron avec seulement cinq cohortes (17).

La BD rend très bien cet état de confusion des

combats sur plusieurs fronts et le lecteur se perdrait quelque

peu dans ces cohortes qui, passant d'un point à l'autre

du champ de bataille, fusent de partout, si, cartes à l'appui

et renvois aux pages BD, le dossier ne venait ensuite tout clarifier.

Il est à noter que l'album était initialement prévu

en 54 pl., mais qu'à la demande du MuséoParc il

a été régulièrement augmenté

de quelques planches (pour arriver à 66 pl. dessinées)

afin d'y développer de la manière la plus précise

possible la restitution du déroulement de la bataille.

2.3. La stratégie de Vercingétorix

Alors que d'autres comme Jean Lartéguy ou Simon Rocca -

qui pourtant ne priaient pas dans la même chapelle - descendaient

en flammes le fier héros gaulois du Second Empire et de

la IIIe République (18),

les scénaristes Luccisano et Rodriguez révisent

à la hausse le portrait du stratège Vercingétorix.

Et le dessinateur Christophe Ansar quant à lui, sur la

base des fameux statères du Musée de Saint-Germain-en-Laye,

lui restitue un visage glabre et aux cheveux courts plus vraisemblable.

L'image est inusuelle et déconcerte sans doute (click

et click). Ainsi sur

le forum «Passion-Histoire»,

un visiteur, «Bob d'Artois», écrit : «Bien

que justifiée, l'image de Gaulois non moustachus passe

un peu difficilement au départ, mais on finit par l'admettre.»

Bien connue des spécialistes, la thèse de S. Luccisano

n'est pas nouvelle - mais après l'impérissable baba-cool

zen Vercingétorix

de J. Dorfmann, il était bon de la repréciser auprès

du public. Vercingétorix avait sans doute soigneusement

médité le piège d'Alésia pendant que

ses émissaires achevaient de réunir la totalité

de ses contingents alliés. Ayant réussi à

amener César et l'ensemble de son armée à

se concentrer sur cet abcès de fixation qu'était

Alésia, il n'avait plus qu'à attendre que l'«armée

de secours» vienne envelopper les Romains sans que ceux-ci

puissent alors espérer la moindre aide de l'extérieur.

Hélas pour lui, le couvercle du piano devait lui retomber

sur les doigts ! La fortune de la guerre ! Le lendemain de J

-1, il ne lui restera plus qu'à rendre la garnison

affamée... et se livrer à César.

(Sans doute eut-il dû être plus prévoyant en

stockant davantage de vivres dans l'oppidum des Mandubiens. Sans

doute aussi, pendant que son cousin Vercassivellaunos s'acharnait

contre Reginus et Rebilius, l'étrange inertie du restant

de l'armée de secours, qui laissa faire, pourrait-elle

s'expliquer par le fait qu'elle était, outre Commios l'Atrébate,

commandée par les Éduens Viridomaros et Eporédorix

- qui probablement estimèrent qu'il valait mieux laisser

tirer leur plan à leurs vieux rivaux arvernes.)

|

|

|

| |

B.

L'ALBUM

2.4. Silvio Luccisano & alii

Une foultitude d'intervenants ont encadré le dessinateur

Christophe Ansar. D'abord les scénaristes : Silvio

Luccisano, un passionné d'archéologie (19),

et J.-L. Rodriguez. Luccisano assumant l'aspect technico-archéologique

et Rodriguez, pour sa part, assurant la réflexion tactico-stratégique

avec la bénédiction de Christian Goudineau,

du Collège de France. L'amitié de Chr. Goudineau

est à mettre en relief : après le film de J. Dorfmann,

nombre de scientifiques faisaient le gros dos quand on leur parlait

de cinéma ou de BD. Les deux compères sont épaulés

par un comité scientifique composé de l'archéologue

Claude Grapin (conservateur en chef du site d'Alésia),

d'un spécialiste des armements celtiques Franck Mathieu

(20)

(président des «Leuki», archéologie

expérimentale) et d'un spécialiste des armements

romains François Gilbert (21)

(centurion de la Leg. V Alaudæ [Lyon], président

de «Pax Augusta», archéologie expérimentale).

Les six sous la supervision de l'éditeur Eriamel

[Thierry Lemaire], c'est-à-dire Assor-BD (22)

- un éditeur spécialisé dans les BD didactiques

sur le Moyen Âge normand (23).

Et encore faut-il à Luccisano coordonner le travail de

la coloriste Aurore Folny, puis pour les quinze dernières

planches celui des dessinateurs Jean-Marie Michaux (crayonnés),

Laurent «Agris» Libessart (qui anime les personnages

de Vercingétorix et César) et Ludovic Gobbo

(encrage).

Sur scénario du même Silvio Luccisano, Laurent Libessart

avait déjà dessiné les deux premiers tomes

du Casque d'Agris, précédemment parus chez

le même éditeur Assor-BD. Partant d'un casque cultuel

de fer et bronze doré (ca 350) trouvé par

des spéléos dans la grotte des Perrats (Charente)

(24),

Le Casque d'Agris brodait une histoire située en

pays sénon, à la fin du IIIe s. av. n.E. (Second

âge du fer, -450/-30). Un dessin précis et carré,

des faciès patibulaires mais qui pour autant ne manquent

pas d'élégance -, le tout admirablement servi par

les coloristes Robakowski et Mambba lesquels assurèrent

les couleurs respectivement des tomes 1 et 2.

|

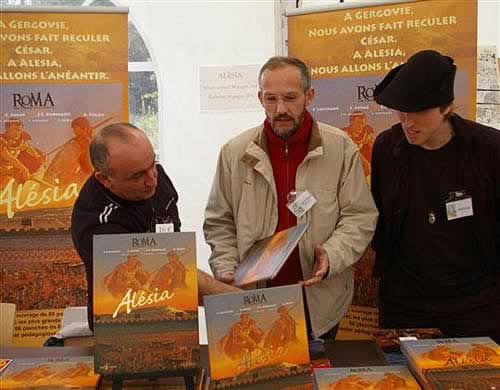

De gauche à droite : S. Luccisano,

Chr. Ansar et L. Libessart (phot. SDR) (extr. Arbre

Celtique) |

L'album étant réalisé

en coédition avec le MuséoParc Alésia, et

le soutien du conseil général de la Côte d'Or,

Assor-BD était tenu à un délai de livraison

de l'ouvrage terminé, sous peine de prendre des pénalités

de retard. Le délai initial était fixé à

juillet 2010. Ce dernier a ensuite été repoussé,

du fait du retard pris par les entreprises sur la construction

du musée, à juillet 2011. Or, début 2011,

Christophe Ansar accusait un léger retard et, compte tenu

du fait que l'éditeur avait demandé aux auteurs

de davantage détailler les dernières scènes,

il fallut progressivement passer de 54 à 66 planches. Dans

ces conditions, Christophe n'aurait jamais pu être dans

les délais et Assor Hist et BD se serait vu appliquer des

pénalités de retard.

C'est alors que Thierry Lemaire prit l'heureuse initiative de

faire appel à «l'armée de secours»,

c'est-à-dire trois dessinateurs supplémentaires

dont Laurent Libessart. Rodé à la question de la

documentation historique et archéologique, ce dernier a

pu terminer les encrages sur un crayonné de Michaud peu

poussé dans ce genre de détail. De son côté,

Christophe Ansar a pu terminer les planches qui lui étaient

imparties - pendant que Michaud attaquait déjà la

suite - ce qui fait qu'il s'est arrêté à la

planche 51. Pour sa partie artistique, l'album a été

terminé en juin 2011 et aussitôt expédié

à l'imprimeur pour une sortie en septembre. Bien évidemment,

pour achever l'opus Alésia, Laurent Libessart et

ses deux complices durent s'adapter au style graphique de Ansar,

plutôt «ligne claire».

|

Deux ennemis s'affrontent dans une lutte inexpiable

: Jules César, proconsul de Rome, et Vercingétorix,

chef des Arvernes et généralissime des Gaulois

révoltés (extrait du site de la coloriste

Aurore

Folny) |

2.5. Christophe Ansar

Depuis 1996 assistant de Gilles Chaillet, Christophe Ansar a participé

aux décors du Fantôme de Bruges, enchaînant

coup sur coup six «Vasco» et les quatre premiers tomes

de La Dernière Prophétie, soit dix albums.

Ensuite, Chaillet lui donna sa chance en lui proposant de dessiner

entièrement, mais sur son scénario, le «one-shot»

Dioclétien - Le Trésor des Martyrs (2011). «Il

m'a laissé entière liberté pour le choix

de mes cadrages. Bien sûr, je lui montrais les planches

crayonnées et il corrigeait mes faiblesses de dessin, surtout

sur les premières planches. Ce fût une très

belle collaboration riche d'enseignement pour moi et dans une

ambiance de travail que je regrette», rappelle Chr.

Ansar (25),

qui ajoute : «Il est certain que la complicité

qui nous unissait facilitait le travail. Le grand professionnalisme

(préparation irréprochable du synopsis, du découpage

du scénario complet avant départ, une documentation

claire, simple et efficace) de mon ami me permettait de dessiner

l'esprit libre et de me concentrer sur mes problèmes de

dessin. Gilles m'a fait un superbe cadeau en me donnant ma chance.

Que Jupiter Très Bon et Très Grand accueille à

sa table cet ogre généreux» (26).

|

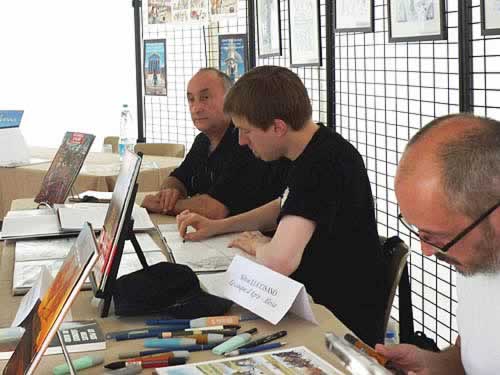

De gauche à droite : S. Luccisano,

L. Libessart et L. Gobbo en dédicaces à «Archéo-culte»,

Forum de Bavay, samedi 30 juin 2012 (phot. MCW) |

Et arriva ce qui devait arriver. Encore un peu emprunté

dans le dessin de ses personnages, notre ancien décoriste

s'attaque à Alésia, bientôt rejoint

par les spécialistes militaires qui prennent le train en

marche. «Malheureusement j'ai pris le train en marche,

à mon arrivée quelques planches étaient déjà

faites, regrette F. Mathieu. Vu les délais,

il n'a pas été possible d'accomplir le travail indispensable

de préparation en amont, il a fallu traiter les planches

une par une et faire rectifier les erreurs, malgré les

dossiers que nous avions rendu François et moi, assez précipitamment»

(27).

Pour Alésia, la musique ne fut pas la même

que pour le Dioclétien avec Chaillet. Le trop grand

nombre d'interlocuteurs posait problème au dessinateur.

«La grande quantité de documentation que je devais

engloutir était souvent rediscutée avant même

que j'aie eu le temps de la digérer», déplore

Christophe Ansar. Rien que pour les Gaulois, un dossier

de 150 pages, principalement des dessins, apprend-on sur le site

Arbre

celtique.

«La préoccupation des ces spécialistes

était non pas le scénario et sa tenue d'ensemble,

mais la véracité historique et surtout archéologique.

Je me suis gardé d'intervenir dans ces débats pour

tenter de protéger ma bulle dessin. (...)

«Il n'en reste pas moins que les allers-retours des

crayonnés de planches avec leur cortège de remarques

ont fini par émousser mon bel enthousiasme du début.

Le temps de travail s'en est aussi trouvé multiplié»

(28).

«Très exactement 4.058 heures de temps de travail

! Qui se sont étalées sur deux ans et demi. Il faut

compter en moyenne 60 heures par planche, entre le crayonné,

la mise en place, les corrections, l'encrage...», déclare

le dessinateur sur le site Arbre

celtique. N'oublions pas qu'un dessinateur est payé

à la planche, pas à l'heure - quel que soit le nombre

d'heures.

«J'ai même redessiné les cinq premières

pages de l'album car les nombreux spécialistes voulaient

tous s'exprimer et faire passer leur point de vue. C'était

un carnage, plus de la moitié des pages étaient

couvertes de texte. (...) J'ai donc exigé qu'elles

soient refaites, c'est peut-être la seule fois où

j'ai été écouté dans cette histoire...»,

regrette Ansar (29).

«La méthode de travail de Christophe Ansar amenait

des crayonnés très aboutis, rendant le travail long

et peu productif; du retard s'est donc accumulé et il a

fallu passer à la vitesse supérieure pour tenir

les délais. Malgré tout, le résultat est

très satisfaisant, même si pour un reconstituteur

comme moi bien des choses pourraient encore être améliorées,

confirme F. Mathieu. Je crois qu'à ce niveau,

la bataille de la BD Le Casque d'Agris/2 est le travail

de conseil que j'ai le plus abouti, et la compréhension

et la plume de Laurent Libessart ont dépassé ce

que j'avais imaginé, permettant de donner vie à

une vision que j'échafaude avec mes collègues depuis

de nombreuses années; j'en tire aujourd'hui une certaine

fierté...» (30).

«À la décharge des scénaristes,

qui sont des amis, il faut dire que cette BD [Alésia]

doit être tout public, alors qu'aujourd'hui, elle est

de plus en plus à destination des adultes. Il faut donc

qu'elle soit très consensuelle, concède F.

Gilbert. (...) Le dessinateur a souffert, car il avait

trois personnes (dont moi) qui passaient tout à la moulinette,

obligeant à refaire et refaire les détails (les

casques d'officiers, ma bête noire !). (...) Le second

dessinateur qui a fait les dernières planches a travaillé

plus vite, et son trait est plus dynamique» (31).

«La collaboration entre les différents intervenants

pour l'élaboration de cette BD ne fut pas sans encombre,

résume F. Mathieu. Comme les effets spéciaux

au cinéma, la reconstitution ne doit pas se faire au détriment

du scénario, l'effet spécial appuie le scénario

tout comme la reconstitution la plus précise possible vient

renforcer le réalisme de l'histoire racontée...

(...) Il a fallu traiter une masse de données très

importante et effectuer un travail qui n'avait jamais été

fait auparavant pour les Gaulois (comme pour les Romains) : armement,

architecture, art de la guerre, dialogue - par exemple : éviter

de placer dans la bouche de Vercingétorix le terme «Gaulois»

- vêtements, code couleur et symbole pour reconnaître

les peuples au sein des armées gauloises, etc.» (32)

. (A propos des motifs des vêtements gaulois, cf. Appendice).

2.6. La reconstitution archéologique

Dessiner un album tel qu'Alésia exige un maximum

de documentation, et pas uniquement au niveau des artefacts archéologiques

(armes, vêtements, architecture), mais aussi au niveau des

paysages. Christophe Ansar a dessiné Bibracte (33)

et Alésia d'après photos, mais la topographie de

la vallée de l'Armançon (p. 17)

a été imaginée à partir d'une carte

IGN en se basant sur les courbes de niveaux, de même pour

la topologie de la grande double page représentant le panorama

d'Alésia (pp. 54-55).

«Cet album a nécessité plus de trois années

de travail (pour la partie dessins) et le résultat final

peut sans doute être discutable au niveau des dessins et/ou

du scénario - note Silvio Luccisano, scénariste

et initiateur du projet -, mais je pense qu'il est, à

ma connaissance, aujourd'hui le seul album BD à traiter

du sujet de façon aussi sérieuse et documentée.

« Pour une fois, nous avons ici des représentations

les plus juste possible, en l'état actuel de nos connaissances,

sur le sujet : légionnaires césariens portant un

casque type «Coolus-Mannheim» (34),

typique de la guerre des Gaules (le «Montefortino»

semblant plus ancien), un glaive type «Délos»

ou «Ljublijanica» (click).

pour les fourreaux et dont la lame mesure environ 60 à

65 cm, à double tranchant et comportant un léger

rétrécissement sur son premier tiers inférieur

(et non plus les glaives impériaux type «Pompéi»,

plus courts et à bords parallèles), des boucliers

cintrés et arrondis de forme non pas rectangulaire mais

ovale, un umbo caractéristique de cette période,

etc.

« Pour les Gaulois nous avons la même chose avec des

casques type «Alésia» pour la plupart des guerriers,

des cottes de mailles, des umbo de bouclier caractéristiques

également de notre période, et des épées

plus longues à pointe arrondie. Bref, du matériel

militaire typique de ces années-là. Un œil

averti notera également l'utilisation d'armes de «récupération»

sur l'ennemi, que ce soit par les Romains ou plus particulièrement

par les Gaulois.»

|

De la fondation de la République

(Ve s.), à la chute de l'Empire romain d'Occident

mille ans plus tard, on s'est représenté le

légionnaire sous l'aspect immuable de la Colonne

trajane. On sait - depuis pas mal de temps, déjà

- que son équipement a évolué et que,

selon les époques, son look devait sensiblement

s'éloigner de ce que l'on peut voir dans les péplums.

Le légionnaire de Jules César n'était

pas celui de Scipion l'Africain (-202), ni celui de Tibère

(+14), moins encore celui de Marc Aurèle (+180) ou

de Flavius Aetius (+451).

En regardant ce dessin de Laurent Libessart, on peut sans

peine imaginer l'effet qu'aurait produit sur un Romain de

l'an 52 av. n.E. un légionnaire sorti, par exemple,

de films comme Cléopâtre ou Ben Hur

: une capote bleu-horizon de 14-18, avec un bonnet de grenadier

du Premier Empire, des bottes du XVIe s. et un fusil d'assaut

moderne ! |

«Fini également la représentation

du Gaulois chevelu, moustachu et barbu pour aller vers des personnages

plus raffinés, bien habillés, ajoute Silvio

Luccisano.

« Tout cela est le fruit de mon travail de recherche

sur la question, travail entrepris depuis de longues années.

Étant donné que l'album est réalisé

en co-édition avec le MuséoParc Alésia, j'ai

bien entendu recherché la collaboration de Claude Grapin,

le conservateur du musée d'Alésia (pour tout ce

qui concerne l'archéologie du site) ainsi que celle de

deux amis spécialistes de l'armement antique [les précités

F. Mathieu et F. Gilbert - NDLR]. Mon objectif, avec cet album,

a été avant tout de réactualiser cette bataille

en tenant compte des dernières données de la recherche.

|

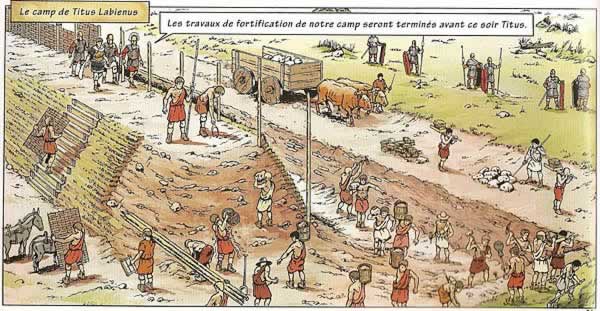

La construction du vallum : creusement

des fossés et élévation des talus,

ainsi que la récupération des mottes de gazon,

selon l'éclairage des plus récentes recherches

sur le site d'Alésia (Luccisano & Ansar, Alésia,

p. 32) |

« Par exemple, nous montrons comment les Romains ont

édifié les fortifications avec des remparts en mottes

en gazon et élevé des tours à un seul étage

et non plus à 2 ou 3 comme montré jusqu'à

présent. Les fouilles nous renseignent également

sur la forme et la taille des fossés, ainsi bien ceux de

la contrevallation que ceux de la circonvallation, et que nous

avons reproduit à l'identique (35).

« De même, ces fouilles ont démontré

la présence d'au moins un petit fortin romain entre les

deux lignes, dans la plaine, fortin que nous avons reproduit à

l'identique également [p. 58, 4e v. -

NDLR (36)].

Idem pour les portes des camps de hauteur, fouillés

également. Les représentations du cœur de l'oppidum

sont également le fruit des fouilles, tout comme celles

des murs et des portes des fortifications» (37).

| Les

tours défensives romaines à Alésia

: (1) à trois étages, telles qu'on les

imaginait autrefois; (2) à un seul étage,

telles qu'on peut les voir aujourd'hui au MuséoParc

d'Alésia, inauguré le 22 mars 2012;

(3) Ci-dessous et telles que reconstituées

dans l'album Alésia (Assor-BD, 2012),

les tours de la contrevallation dont les auteurs ont

pris en compte les plus récents acquis des

fouilles archéologiques

------

(1) Couverture de Joël LE

GALL, Alésia, Guides archéologiques

de la France, Ministère de la Culture, Imprimerie

Nationale, 1985.

(2) Photo C. Jachymiak, SEM Alésia, extraite

de «Alésia», Archéologia,

HS ní 14, avril 2012, p. 79. Notez aussi les différences

dans l'interprétation des parapets, simples

rondins alignés ou claies tressées :

il aurait fallu déforester à des dizaines

de kilomètres à la ronde dans le cas

de la précédente hypothèse.

(3) S. Luccisano, Chr. Ansar & alii, Alésia,

p. 56 |

|

|

|

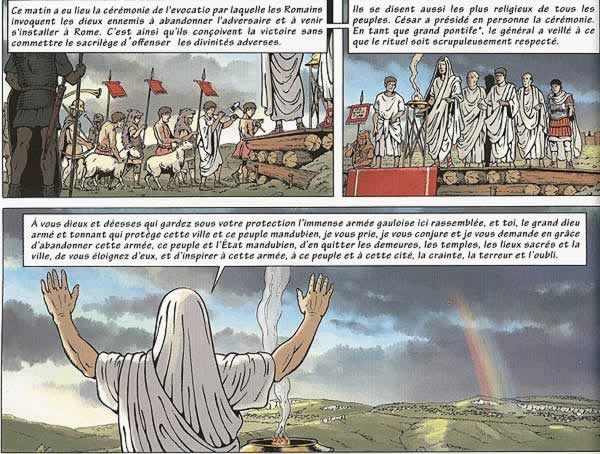

Autre trouvaille astucieuse, S. Luccisano

a imaginé ce rituel dont César ne souffle

mot, sans doute parce qu'il allait de soi : l'evocatio,

qui consiste à offrir l'hospitalité romaine

aux dieux ennemis, dont on s'apprête à saccager

la ville - et sans doute les sanctuaires - en échange

de leur bienveillance |

2.7. Les personnages fictionnels

A priori nous sommes favorable à des albums de ce

genre, qui sont à la BD ce que le docu-fiction est au téléfilm.

Pourtant, la «BD didactique» induit un sentiment de

raideur, et les personnages de fiction ont l'air «parachutés».

Le scénario est un peu déconstruit par l'introduction

des deux «correspondants de guerre» grecs (Timée

chez les Gaulois et Likhas chez les Romains, ainsi que leur amie

Gaëlla - qui, elle, espionne pour le compte des Gaulois),

dont la présence est certes utile de par leurs commentaires

«pédagogiques», mais dont l'aventure personnelle

au fil de la lecture n'est ni très clair, ni très

passionnant. Le problème vient en partie du fait que la

trilogie n'ayant pas été éditée dans

l'ordre chronologique, ces personnages fictionnels n'ont pas bénéficié

de la mise en place normale, comme il en est dans toute BD. Mais,

au début de l'album, un petit résumé des

«épisodes précédents» (38)

non encore écrits ni dessinés nous explique le rôle

de ces fictionnels Timée, Likhas et Gaëlla.

|

L'espionne de Vercingétorix, la gauloise

Gaëlla - compagne du grec marseillais Likhas, apprenti

historien qui observe les Romains de l'intérieur,

et cousin de Timée (qui lui observe du camp gaulois).

Un personnage fictionnel introduit dans l'album à

l'aide d'un chausse-pied ? |

Le souci archéologique n'exclut

pas l'humour. On appréciera l'allusion au centurion Vorenus

: clin d'œil à la série TV Rome

(HBO) ? En réalité, il était déjà

le héros d'un premier scénario de S. Luccisano,

écrit il y a 25 ans - et que le scénariste vient

de «remettre sur le métier», avec L Libessart

et L. Gobbo au dessin (Vorenus. L'otage éduenne).

Sa présence à Alésia en 52, quoique non attestée,

est plausible (en 54, Vorenus était centurion de Q. Cicéron

en son camp sur la Sambre) (G.G., V, 44).

Il en va de même en ce qui concerne Caius Arpineius, le

Romain prisonnier qui préfère la mort à la

liberté (39)

: ce caractère bien trempé était digne d'un

Atilius Regulus ! Dans César, le chevalier romain C. Arpineius

est envoyé comme ambassadeur à Ambiorix par son

ami Sabinus (G.G., V, 27-28); on ignore s'il périt

dans le massacre qui s'ensuivit des quinze cohortes de Sabinus

et Cotta mais, pour les besoins de l'album, S. Luccisano l'a supposé

avoir été fait prisonnier et lui a inventé

une camaraderie d'armes avec Vercingétorix.

Post-scriptum

Il est également question, chez Casterman, d'un Alix

raconte : Alésia, dessiné par Wyllow

sur scénario de Pascal

Davoz; ce dernier est déjà auteur, dans la galaxie

martinienne, d'un Jacques Martin présente : Napoléon

Bonaparte dessiné par Jean Torton (un tome paru, sur

les quatre annoncés). Le projet semble toutefois avoir

pris du retard.

|

Une image traditionnelle de Vercingétorix

en armes de l'Age du Bronze. Alain de Bussac (sc.) &

Véronique Béné (d.), Vercingétorix.

De Gergovie à Alésia, Clermont-Ferrand,

SOPREP éd., coll. «L'Instant durable»,

1982, 32 p. |

|

| |

Appendice

: les étoffes gauloises

A regarder «Astérix», on croirait que les

Gaulois - dont le goût pour les coloris voyants, les étoffes

de couleurs vives est bien connu - ne connaissaient que les tissus

à grosses rayures. Dans le film Vercingétorix,

la costumière Edith Vesperini avait choisi de croiser en

carreaux des couleurs chaudes (rouge-vert-jaune) pour les Arvernes

et froides (vert-bleu-noir) pour les Eduens, leurs rivaux du nord-est.

Il s'agissait de les différencier aux yeux des spectateurs.

De fait, on ne sait rien, absolument rien des «tartans»

gaulois (40).

Colleen Mc Cullough avait poussé l'ironie jusqu'à

affubler les Eburons, tribu belge, de rouge-jaune-noir, c'est-à-dire

les couleurs de l'actuel drapeau belge (!). Il n'y a pas qu'au

cinéma que la question se soit posée. Dans les troupes

de reconstitution celtiques les plus sérieuses, les Gaulois

aiment porter des motifs à carreaux qui font penser aux

Écossais, mais sans être tout-à-fait pareils.

Spécialiste de la reconstitution gauloise

et consultant de la BD Alésia, Franck Mathieu résume

la situation : «A propos des étoffes à

carreaux : le domaine du vêtement est un des moins connu.

Il existe quelques éléments archéologiques

attestant de ces carreaux, on sait que les tisserands et tisserandes

celtes utilisaient un métier à tisser vertical

à poids (jusque vers les années 1950 encore

utilisé en Laponie) et qu'ils tissaient en sergé

2/2 permettant les motifs en chevrons et les chevrons opposés

donnant donc des losanges. En mélangeant plusieurs couleurs

par exemple plusieurs fils rouges côte à côte

suivis de plusieurs fils bleus côte à côte

et ainsi de suite et que les fils de chaînes verticaux et

les fils de trames horizontaux se croisent perpendiculairement

les fils de trame et de chaîne d'une même couleurs

se croisant donneront des carreaux bleus ou rouges... Par exemple

le prince de Hochdorf (Ier Age du Fer) est enterré avec

plusieurs étoffes (dont la matière n'est pas tranchée

aujourd'hui par les spécialistes) dont une était

à carreaux rouges et bleus...» (41).

Nous avons également consulté

Dominique et Jean Matthieu («La Couenne»), artisans-reconstituteurs.

«Les Gaulois connaissaient en effet les tissus écossais,

des fragments d'étoffes non pas gauloises mais celtes ont

été retrouvés, de l'époque du Premier

âge du fer, à Hallstatt en Autriche, ainsi qu'au

Danemark et en Allemagne du Nord, dans les tourbières.

En ce qui concerne les textiles gaulois à proprement parler,

les archéologues n'ont pas retrouvé pour le moment,

à ma connaissance, de textiles «écossais»

en Gaule.

| « Les conditions nécessaires

pour retrouver des textiles sont : |

| — |

soit une atmosphère

saturée d'humidité (tourbières, zones

lacustres, puits, rivières voir glace ou neige [ötzi],

|

| — |

soit, à l'opposé,

une atmosphère dénuée d'humidité

(Egypte par exemple ou grâce à la présence

du sel comme en Autriche à Halstatt), |

| or ce se sont pas les milieux

que l'on retrouve le plus souvent en Gaule... |

« On peut supposer toutefois que si

leurs ancêtres pratiquaient ces techniques, ils les connaissaient

aussi. Il est certain que les Celtes, lors de leur premier flux

migratoire, sont partis vers la Belgique puis la Grande Bretagne.

Rien ne s'oppose donc à ce qu'ils aient apporté

ces techniques et que les Ecossais ou du moins leurs ancêtres

aient découvert l'écossais à cette occasion»

(42).

«Pour ce qui est du sergé :

le sergé est une armure spécifique (une armure

est un mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des

fils de trame), qui permet de réaliser des obliques comme

les toiles de jeans.

Pour réaliser du sergé sur un métier à

tisser vertical il faut un métier à trois barres

minimum, voire quatre. Les Celtes maîtrisaient déjà

cette technique dès le Premier âge du fer, comme

le prouvent les fragments de tissus retrouvés à

Hallstatt.

|

Quatre fragments de textiles

de Hallstatt (extraits de : Peter BICHLER, Karina GRÖMER,

Regina HOFMANN-DE KEIJZER, Anton KERN & Hans RESCHREITER

(édit.), Hallstatt Textiles. Analysis, Scientific

Investigation and Experiment on Iron Age Textiles) |

|

|

|

A gauche, la robe de Huldremose

datée du Ve s. av. n.E., retrouvée dans une

tourbière et visible au Musée national du

Danemark, atteste aussi de la présence de rayures

verticales et horizontales (extr. : Karina GRÖMER,

Prähistorische Textilkunst in Mitteleuropa),

tout comme - à droite - le manteau d'apparat de Thorsberg

(extr. : Der Thorsberger Prachtmantel, Forderverein

Textilmuseum Neumünster). |

|

|

|

En ce qui concerne le sergé

2/2, on peut voir le tartan ci-dessus et son tissage

: deux fils de trame devant, deux fils de trame derrière,

avec un décalage à chaque fil de trame. Selon

cet ouvrage Weaving methods, le tartan apparaîtrait

dès 1.200 av. n.E. sur certaines momies, ainsi qu'à

Hallstatt.

Il y est confirmé que le tartan est un sergé,

que l'on peut par conséquent réaliser sur

un métier à tisser vertical à trois

ou quatre barres (extr. : Christina MARTIN, Weaving methods,

patterns & traditions of ancient art) |

«Le tartan venait-il des Celtes ou d'ailleurs,

personne n'est en mesure de l'affirmer, mais les Celtes savaient

le faire !», conclut la tisserande Dominique Matthieu

(«La

Couenne») (43). |

|

NOTES :

(1) Qui ne sera peut-être qu'un

diptyque : s'il semble que l'on puisse espérer un 2.

Gergovie, le 1. Avaricum est plus incertain. - Retour

texte

(2) Le fleuron du genre étant

sans doute Kampf um Rom (1876) (inédit en français,

à notre connaissance), écrit par un professeur

de grec hambourgeois, Felix Dahn : version grand public de sa

«kolossale» histoire des rois germains en dix volumes.

Mais avec un mot latin toutes les deux lignes le vrai pompon

de la pédanterie sera décerné à

Jean Lombard (L'Agonie (1888); Byzance (1890)),

qui du reste n'était pas professeur mais ouvrier-orfèvre

[... «en la matière», a-t-on envie d'ajouter].

- Retour texte

(3) Comme on sait, dans la tragédie

grecque, le coryphée mène le chœur

dont les interventions commentent les actions des protagonistes.

- Retour texte

(4) M. ÉLOY, «Alix, archéologue

spatio-temporel», in Les Expéditions d'Alix,

Centre belge de la bande dessinée (CBBD) & La Poste,

Bruxelles, 2007, pp. 29-58. - Retour texte

(5) J.-P. ADAM, L'architecture

militaire grecque, Picard, 1982. L'ouvrage est sorti en

librairie dix ans après Iorix le Grand (1971-1972).

Mais Adam - fouilleur de Pydna [Kydna] en Lycie - s'était

mis en rapport avec Martin dès la publication du Dernier

Spartiate (1967), à propos de l'architecture militaire

grecque précisément.

Hors les oppida gauloises - d'un tout autre style architectural,

du reste - la Gaule ne se fortifia pas avant le IVe s. de n.E.

pour faire face aux invasions barbares. - Retour

texte

(6) Telles que reconstituées

à l'Archäologische Park de Xanten, en 1974. - Retour

texte

(7) Dans ses Questions naturelles,

Sénèque a rapporté l'expédition

ordonnée en 61 par Néron pour retrouver les sources

du Nil; après avoir séjourné chez la reine

Candace de Méroé, puis remonté le Nil Blanc

jusqu'à son confluent avec le Bahr el-Ghazal, dans les

marais du Sudd - elle ne rentrera, décimée, qu'au

printemps 63. Sur le mode didactique, elle a été

retracée par André BÉRÉLOWITCH (sc.)

& Carlo MARCELLO (d.), «Aux sources du Nil»,

Découverte du Monde en BD, ní 18, Larousse, 1980,

23 pl.

(En 24 av. n.E., une précédente expédition

de 10.000 hommes avait été dirigée contre

l'Ethiopie par C. Petronius, préfet d'Egypte.) - Retour

texte

(8) D'après des photos de Ben

Hur (1924)) dont, du reste, on retrouvait aux deux extrémités

de la spina une libre interprétation des colosses

M.G.M. de 1924 et 1959 (Murena/5 : La Déesse Noire,

pp. 15-25). - Retour texte

(9) «Barbecue» éminemment

fantasmatique, comme nous l'a confirmé en souriant le

scénariste, Jean Dufaux. L'idée des deux ponts

se croisant au milieu de l'arène était un clin

d'œil au décor de la venatio dans Barabbas

(1961), sauf que dans le film il n'y avait que des fauves sous

les ponts (Murena/4, pl. 20 à 27). Clin d'oeil

également à Gladiator (2000) où

l'on voit bizarrement un provocator armé d'une

arme d'hast à cinq dents tout droit sortie de l'arène

de Zucchabar... affrontant un rétiaire... coiffé

d'un casque de secutor (Murena/4, Ceux qui vont mourir,

pl. 25, v. 6). - Retour texte

(10) La confusion d'Hadès

avec Satan dans les péplums hollywoodiens, p. ex.

Ces scénaristes ne parviennent pas à (ou supposent

le public incapable de) concevoir que les Enfers mythologiques

ne sont pas le lieu de relégation des méchants

(c'est le rôle du Tartare), au contraire de l'Enfer judéo-chrétien.

A noter que Jacques Martin a commis la même bévue

dans Le Cheval de Troie, où la présence

d'une patte de bouc est assimilée à celle du Diable.

- Retour texte

(11) Comme le reconnaît, par

exemple, Jean-Jacques Grizeaud, archéologue INRAP, chercheur

associé UMR 5608 TRACES Toulouse, conseiller sur les

deux albums du Casque d'Agris. (J.-J. GRIZEAUD, «Ce

que le travail d'un archéologue peut apporter à

la réalisation d'une bande dessinée antique :

l'exemple gaulois du Casque d'Agris», in Antiquité

et bande dessinée (textes réunis par Régis

Courtray), Toulouse, ARTELA, 2008, pp. 21-30. - Retour

texte

(12) Reconnaissons qu'il y a au moins

une vignette où l'on voit les légionnaires coiffés

du casque «Montefortino» ! (Væ Victis/2,

pp. 41-42). - Retour texte

(13) Nom alternatif : cf.

abbé Joseph JOLY, Le guide du siège d'Alésia,

Dijon, 1966. - Retour texte

(14) «Le fameux camp de

Reginus, au pied du Réa, n'a pu être reconnu en

fouilles, le site étant occupé actuellement par

l'emprise SNCF; cependant, il devait certainement, comme les

fortins de la plaine, être compris entre les lignes, ce

que nous avons reproduit dans l'album», précise

S. Luccisano (e-mail 24 juillet 2012). - Retour

texte

(15) Vercingétorix, descendu

de l'oppidum, les attaquant dans le dos, sur la contrevallation.

- Retour texte

(16) Une légion se compose

de dix cohortes. - Retour texte

(17) César ne mentionne ni

Cicéron ni ses cinq cohortes. C'est une hypothèse

de la BD. - Retour texte

(18) Dans Tout Homme est une Guerre

Civile, Jean

Lartéguy évoque Vercingétorix comme

un épouvantail fabriqué de toutes pièces

par César afin de magnifier sa propre victoire; pour

Rocca/Ramaïoli, l'Eburon Ambiorix avait montré plus

de talents et d'acharnement que ce traîneur de sabre incompétent

(Væ Victis). - Retour texte

(19) Fouilleur bénévole,

S. Luccisano est président du GRAM (Groupe de Recherche

archéologique de Melun). - Retour

texte

(20) F. MATHIEU, Le guerrier gaulois

du Hallstat à la conquête romaine (préf.

F. Gilbert), Errance éd., 2007, 143 p. - Retour

texte

(21) F. GILBERT, Le soldat romain

à la fin de la République et sous le Haut-Empire

(préf. Christian Goudineau), Errance éd., 2004,

192 p. - Retour texte

(22) AssoR Hist & BD :

«Association Recherches Historiques & bandes dessinées»,

à St-Martin-du-Bec ( www.assorbd.com ). - Retour

texte

(23) On trouve à son catalogue

: Moi Svein, compagnon d'Hasting - Italia Normannorum - La

saga de Bósi - Chroniques anglo-saxonnes - L'Epte, des

Vikings aux Plantagenets - Les riches heures d'Arnaud de Bichancourt

- Le Cœur de Lion... - Retour

texte

(24) Actuellement au Musée

d'Angoulème. - Retour texte

(25) E-mail Chr. Ansar, 23 janvier

2012. - Retour texte

(26) E-mail Chr. Ansar, 6 janvier

2012. - Retour texte

(27) E-mail F. Mathieu, 6 janvier

2012. - Retour texte

(28) E-mail Chr. Ansar, 6 janvier

2012. - Retour texte

(29) E-mail Chr. Ansar, 23 janvier

2012. - Retour texte

(30) E-mail F. Mathieu, 6 janvier

2012. - Retour texte

(31) E-mail F. Gilbert, 27 décembre

2011. - Retour texte

(32) E-mail F. Mathieu, 6 janvier

2012. - Retour texte

(33) Alésia, p. 6,

dernière vignette. - Retour texte

(34) Le «Coolus» et le

«Mannheim» sont très semblables de forme

(c'est le type : «toque de jockey», sans couvres-joue),

mais le premier est plus léger (entre 500 et 800 g) et

le second plus lourd et plus finement travaillé (plus

de 1.000 g) (click).

Après les réformes de Marius, l'armée romaine

équipe elle-même les légionnaires, et ses

manufactures produisent en grande série des casques bon

marché, consistant le plus souvent en une simple calotte,

sans couvres-joue et avec un très étroit couvre

nuque.

Bien que plus ancien, le type «Montefortino» d'origine

italique conservera la faveur «rétro» des

Prétoriens aux débuts de l'Empire.

Sur l'évolution des casques grecs, celtiques et romains,

cf. Michel FEUGÈRE, Casques antiques. Les visages

de la guerre, de Mycènes à la fin de l'Empire

romain, Errance, 1994; rééd. 2011. - Retour

texte

(35) La contrevallation est

la ligne défensive entourant l'oppidum assiégé;

la circonvallation est la ligne défensive garantissant

l'assiégeant contre une attaque venue de l'extérieur.

- Retour texte

(36) Le fortin de l'Épineuse.

«Ce fortin compris entre les lignes est bien de forme

carrée, avec des côtés d'environ 100 m,

la fouille le confirme. Des portes en chicane sont aménagées

aux angles. Pouvant accueillir une cohorte, il est probable

qu'il y en ait eu d'autres implantés à égale

distance sur toutes les fortifications de la plaine. Il sert

certainement de coin de repos aux légionnaires de garde

sur ce secteur. Il porte le nom du carrefour routier près

duquel il a été retrouvé» (e-mail

S. Luccisano, 24 juillet 2012). Ce type de redoute permet un

cloisonnement transversal pour empêcher que l'adversaire,

s'il arrivait à percer la ligne de défense, ne

puisse impunément se répandre dans l'espace entre

la circonvallation et la contrevallation (cf. «Alésia»,

Archéologia, HS ní 14, avril 2012, p. 66, et Michel

REDDÉ, Alésia. L'archéologie face à

l'imaginaire, Errance, 2003, p. 178 sqq.). - Retour

texte

(37) E-mail S. Luccisano, 29 janvier

2012. - Retour texte

(38) A ne zaper sous

aucun prétexte, ou vous êtes fichu ! - Retour

texte

(39) Ce personnage fictionnel

est censé avoir combattu aux côtés de Vercingétorix,

au temps où il était l'allié de César,

et lui a même sauvé la vie. Désireux de

s'acquitter de sa dette, le chef arverne désire le faire

évader pendant qu'on exécute ses compagnons pour

satisfaire à la vengeance de ses officiers. - Retour

texte

(40) Tartan :

le terme est écossais, mais nous l'utiliserons ici -

faute de mieux - pour désigner les étoffes aux

couleurs claniques des Gaulois du continent. - Retour

texte

(41) E-mail F. Mathieu,

6 janvier 2012. - Retour texte

(42) E-mail «La

Couenne», 1er janvier 2012. - Retour

texte

(43) E-mail «La

Couenne», 15 janvier 2012. - Retour

texte

|

| |

|

|