|

| |

| 9 avril 2008 |

| LA

VENGEANCE DE LA FORÊT : ARBRES ÉTRANGLEURS,

CANNIBALES ET AUTRES MÉTAMORPHOSES |

| Francois

a écrit : |

| Je recherche

un film mythologique que j'ai vu entre 1960 et 1970 (je

suis né en 52) et qui m'avait marqué à

l'époque par la forêt - ou le marais - dans

laquelle les arbres étaient vivants : les branches

étaient animées et quand le héros

(était-ce Hercule ou un autre ?) en casse une,

du sang se met à couler... |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Des arbres vivants et agressifs

?

Je verrais : Le voleur de Bagdad (CLICK,

CLICK

& CLICK)

(1960 [mais aussi les autres versions d'avant 1960 ou

d'après 1970]) (DVD espagnol chez Impulso),

Les amours

d'Hercule (sort en DVD VF chez René

Chateau fin de ce mois) et Hercule

contre les Vampires (DVD VF chez Opening

depuis l'année passée).

Le voleur de Bagdad

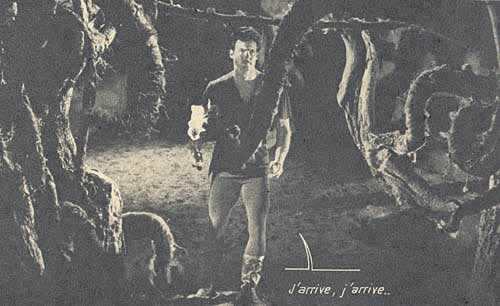

Dans Le voleur de Bagdad (1960), Karim (Steve

Reeves) et ses compagnons partis à la recherche

de la rose bleue, bivouaquent dans une petite forêt,

après avoir franchi la Première porte

du royaume enchanté. Pendant la nuit, les arbres

rampent sur leurs racines et leurs branches se transforment

en tentacules qui cherchent à étrangler

les hommes. Karim les combat avec une torche, réussissant

à enflammer quelques rameaux. A l'aube, la lumière

du jour vient figer l'activité des monstrueux

végétaux qui reprennent leur apparence

normale.

Dans ce film les arbres ne saignent pas mais craignent

le feu et la lumière. Ils rampent sur leurs racines

comme les Ents du Seigneur des Anneaux, lesquels

- eux - sont en outre capables de parler.

|

Hercule contre les Vampires

Hercule est descendu aux Enfers. Il ne s'agit pas d'un

arbre vivant (animé), mais de sortes de sarments

de vigne, dont Hercule fait une corde pour franchir

un fleuve de lave, le Styx. Il les coupe, donc, du sang

s'écoule et l'on entend un cri de douleur.

Il y a ici un télescopage entre le thème

classique des hommes changés en arbres (voyez

Ovide, Les Métamorphoses) et le fil de

la Destinée que tissent les Parques : lorsqu'elles

coupent le fil, un homme meurt. Hercule remplace ici

allusivement les Parques.

Cependant, il est possible que vous ayez vu cette même

séquence dans un autre film : Le Défi

des Géants. Un film-patchwork bidouillé

avec un tiers d'Hercule à la conquête

de l'Atlantide, un tiers d'Hercule

contre les Vampires, et un tiers original.

Comme ça doit bien faire un peu plus de 35 ans

que je n'ai vu ce dernier film, je ne puis vous garantir

si la séquence y figurait aussi, ou non. Quand

diable, un éditeur DVD aura-t-il la bonne idée

de rééditer Le Défi des Géants,

avec l'excellent Reg Park ? Nom de Zeus !

|

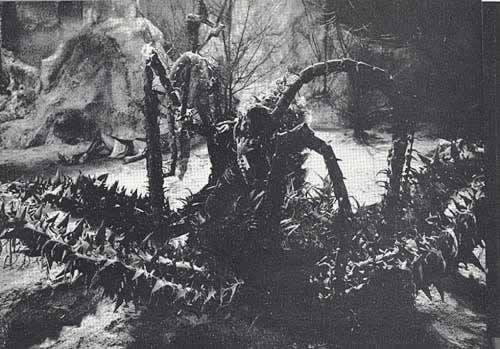

Hercule et Thésée

descendus aux Enfers, trouvent d'étranges

plantations dans le marais d'Achéron (Hercule

contre les Vampires, Mario Bava, 1961) |

Les amours d'Hercule

Dans Les

amours d'Hercule, Hippolyte reine des Amazones

(Jayne Mansfield et ses boîtes à lait !)

métamorphosait en arbres les amants dont elle

était lasse. Errant dans la forêt des amants

maudits à la recherche d'Hercule qui la fuit,

elle est happée au passage par l'un d'eux, qui

se venge en l'étouffant dans ses bras... enfin,

entre ses branches, veux-je dire. Je crois bien qu'il

y a aussi un rameau cassé, d'où coule

du sang.

|

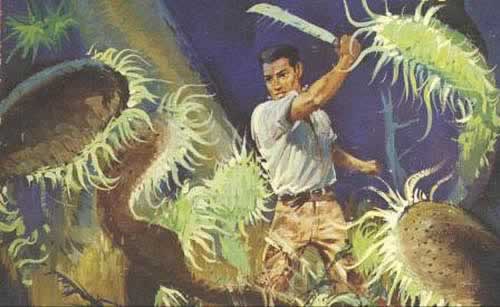

La plante carnivore du Jardin de

Proserpine dans La vengeance du Colosse (Mars,

Dieu de la Guerre) (Marcello Baldi, 1962)

- phot. extr. Midi-Minuit Fantastique,

nÁ 9

|

Hors ça, il doit y avoir des arbres agressifs

ou cannibales dans d'autres films border-line

du péplum qui ne me viennent pas à l'esprit

pour l'instant. Les arbres cannibales ou plantes carnivores

sont une tarte à la crème des romans-BD-films

d'aventures qui se sont complus à grossir les

sarracénies et autres dionées gobe-mouche

(cf. Le monde perdu [Irwin Allen, 1960], ou encore

l'hammerien Peuple des Abîmes [Michael

Carreras, 1968] et ses sargasses envahissantes, pour

ne citer que ces deux là). Justement, c'est à

une sorte de dionée géante que l'on sacrifie

à la déesse Vénus des jeunes vierges,

dans La vengeance du Colosse (Mars, Dieu de la Guerre),

un des rares péplums des Sixties que je

n'ai toujours pas vu, avec Roger Browne dans le rôle

de Mars. Il y a eu une photo de la bête... de

la plante veux-je dire, au milieu du Jardin de Proserpine

dans un Midi-Minuit fantastique, l'introuvable

numéro 9 (j'ai donc reproduit la photo ci-dessus)

! Il faut savoir que dans la mythologie grecque, Vénus-Aphrodite

est fille de Jupiter-Zeus et de... Dioné. C'était

donc tentant de rapprocher dans un film fantastico-mythologique

l'humble Dionée-tue-mouches des botanistes et

la nymphe Dioné, aimée de Zeus et - en

fait - sa parèdre (si vous avez fait du grec,

vous savez que «Dio-» est la forme déclinée

du nominatif «Zeus»), pour imaginer ce pittoresque

culte de la déesse Vénus. Et «pittoresque»

est, en effet, le moins qu'on puisse en dire !

| |

Forêt |

Branche qui saigne |

Tueuses |

Cannibales |

Parole |

| SOUVENIR |

oui |

oui |

- |

- |

- |

| Le Voleur de Bagdad |

oui |

non |

oui |

non |

non |

| Hercule contre les vampires |

non

(Hadès) |

oui |

non |

non |

oui |

| Les amours d'Hercule |

oui |

oui |

oui |

non |

oui |

Voilà, j'espère que ces quelques indications

sauront orienter vos recherches. Comme vous me dites

que c'est un héros du genre Hercule qui était

agressé par l'arbre qui saigne, je serais prêt

à parier qu'il s'agit d'Hercule contre les

Vampires, même si Hercule n'est pas réellement

agressé. Toutefois, ce sont Les amours d'Hercule

qui réunissent le plus de paramètres probants

(forêt, branches animées et qui saignent)

sauf que c'est la reine Hippolyte et non Hercule qui

périt étranglée entre les branches

vengeresses...

La Divine comédie

La description des Enfers dans le film de Mario

Bava, Hercule contre les Vampires (Ercole all'

centro della Terra) emprunte beaucoup à la

vision de son compatriote Dante, La Divine Comédie,

notamment cette vision d'un Enfer monde de flammes et

de démons, qui est une conception chrétienne.

Telle n'était toutefois pas la conception des

Gréco-Romains. Dans le film de Bava, le Styx

est une illusion : feu en apparence, mais eau douce

quand on s'y plonge.

Mais il ne faut pas être Prix Nobel pour identifier/rectifier

celui que le film nomme le «Styx» : il s'agit

du Phlégéthon ou Pyriphlégéton,

le fleuve de feu qui coule aux Enfers, affluent du Styx.

Les Anciens ne nous décrivent jamais le Styx

comme un fleuve de feu, mais plutôt comme une

eau incorruptible (chez les Grecs) ou fangeuse (chez

les Romains, ces invertis qui ne font jamais rien comme

les Grecs, Hi Hi Hi !).

|

Gauche. Accusé

de félonie, Pierre Desvignes, chancelier

de l'empereur Frédéric II Hohenstauffen,

est placé aux Enfers par Dante et métamorphosé

en arbre qui saigne lorsqu'on lui rompt un rameau.

Droite. Dans la conception chrétienne,

les cercles des Enfers sont dominés par

les flammes, les fours, les brasiers. Bava s'en

est souvenu (et peut-être aussi du Voyage

au centre de la Terre de Jules Verne, pour

imaginer ses fantasmagories. Mais dans les neuf

cercles du Styx de la mythologie grecque, il n'en

était pas question. Dans la conception

grecque, les Enfers sont un lieu froid et sombre,

du moins de Tartare, lieu de relégation

des méchants. Séjour des justes,

les Champs-Elyséens, avec leurs prairies

d'asphodèles, semblent plus avenants...

|

Dans son poème eschatologique, Dante place aux

Enfers des damnés qui - comme Pierre Desvignes

- ont trahi leur maître : «Les feuilles

n'avaient pas la couleur de la verdure ordinaire, mais

une sorte de couleur noirâtre. Les rameaux étaient

noueux et embarrassés, privés de fruits,

souillés d'épines et de substances vénéneuses.

(...) J'avançai la main, et je rompis un rameau

d'un grand arbre. Le tronc cria sur-le-champ : «Pourquoi

me déchires-tu ?» En même temps

un sang noir coula le long de l'écorce, et le

tronc recommença ainsi : «Pourquoi

me blesses-tu ? n'as-tu aucun sentiment de pitié

? Nous fûmes des hommes, nous sommes aujourd'hui

des troncs animés. Ta main devrait encore nous

respecter, quand même nos âmes eussent été

celles de vils reptiles.» De même qu'un

rameau vert présenté à la flamme

fait entendre, par le côté opposé,

le bruit de l'air qui s'en dégage, de même,

de ce tronc sortaient à la fois du sang et des

paroles, et, dans un mouvement de crainte, je laissai

tomber la branche que j'avais rompue» (L'Enfer,

XIII - trad. Artaud de Montor).

Dryope

Ces damnés ont été changés

en arbres. Cependant, dans la mythologie grecque, ce

n'est pas aux Enfers mais dans notre monde de tous les

jours que nous risquons de rencontrer des arbres ou

autres végétaux qui naguère furent

des êtres humains. La plupart du temps, ils l'ont

été en divine punition, à moins

que ce ne fusse par compassion : la nymphe Daphné

fut changée en laurier par le dieu Apollon à

qui elle se refusait; pleurant des larmes d'ambre leur

frère Phaéton, les Héliades furent

métamorphosées en peupliers; et l'aimé

d'Apollon, Cyparissus, devint cyprès, et l'incestueuse

Myrrha myrte.

De même Dryope fut métamorphosée

en chêne en punition d'avoir blessé la

nymphe Lotis elle-même changée en lotos

(nénuphar). Les Dryades ou Nymphes des chênes

tirent d'elle leur nom et Thomas Burnett Swann fera

de celles-ci les héroïnes de son Cycle

du Latium. Jeune maman voulant amuser son bébé,

la princesse d'Œchalie Dryope cueillit pour lui

une fleur «couleur de pourpre tyrienne, (...)

un lotus ami de l'eau. (...) La vérité

était, comme, comme les paysans trop tard nous

l'apprennent enfin, que la nymphe Lotis, fuyant l'insistance

obscène de Priape, s'était métamorphosée

en cet arbre, tout en conservant son nom.»

Alors, sous les yeux de son époux, «ses

pieds [ceux de Dryope] restèrent fixés

au sol par une racine. Elle fait tous ses efforts pour

s'en détacher, mais ne peut mouvoir que le haut

du corps. Par le bas pousse l'écorce qui, peu

à peu, la recouvre entièrement d'une flexible

enveloppe jusqu'aux aines. Quand elle s'en aperçut,

elle s'efforça, de sa main, de s'arracher les

cheveux, mais n'emplit cette main que de feuilles»

(OVIDE, Métamorphoses, IX, 331-342 - trad.

J. Chamonard).

|

.Pour avoir cueilli

un lotus habité par une nymphe, Dryope

est transformée en chêne sous les

yeux de son mari Andræmon et de son bébé

Amphissos. Gravure de Peter van der Borcht.

Pleurant leur frère, les sœurs de

Phaéton sont métamorphosées

en peupliers. Doc. Bibliothèque nationale,

Paris. Extr. M. GRANT & J. HAZEL, Who's

who de la Mythologie, Seghers, 1975 |

Dans la tragédie de Shakespeare

Titus Andronicus, Lavinia, fille de Titus, est

violée par les ennemis son père, ses deux

mains sont coupées ainsi que sa langue afin qu'elle

ne puisse révéler ni son déshonneur

ni le nom des coupables. La scène se passe dans

la forêt : survient son oncle Marcus, qui la découvre

toute ensanglantée : «Parle, gentille

nièce, quelles mains atrocement cruelles t'ont

mutilées et dépecées ? Quelles

mains ont dépouillé ton corps de ses deux

branches, de ces douces guirlandes, dans le cercle ombré

desquelles des rois ont ambitionné de dormir,»

etc. (acte II, sc. 4). Immédiatement, Marcus

comprend qu'il est arrivé à sa nièce

la même chose qu'à Philomèle et

sa sœur Procné, violées et réduites

au silence par le mari de la première. Plus tard

(acte IV, sc. 1), en désignant l'épisode

de Procné et Philomèle dans un exemplaire

des Métamorphose d'Ovide, trouvé

dans la bibliothèque paternelle, Lavinia fera

comprendre à Titus ce qui est arrivé.

Julie Taymor, qui porta à l'écran cette

tragédie gore, utilisera comme métaphore

l'épisode de Daphné, tiré du même

Ovide : après l'avoir outragée, Démétrius

et Chiron, les fils de Tamora, s'enfuient, laissant

leur victime juchée sur une souche d'arbre dont

elle semble être le prolongement; des poignets

sectionnés de Lavinia sortent déjà

de sombres rameaux. A moins d'avoir ajouté au

grand guignol shakespearien quelque supplice bantou

qui n'y figurait point, le corps mutilé de Lavinia

paraît être en train de se changer en arbre.

S'y prête le décor boueux d'une clairière

peuplée d'arbres dépouillés par

l'hiver, silhouettes noirâtres et ricanantes...

(De fait, dans la mythologie, on

ne se métamorphose pas qu'en végétaux

: Arachné est transformée en araignée,

Philomèle en rossignol; les compagnons d'Ulysse

en porcs; les victimes de la Méduse en statues

de pierre. Ovide en cite d'autres : le bouvier Battus

en rocher (Mét., II, 676-707), Atlas en

montagne (Mét., IV, 604-662). Il faut

citer ici une curieuse séquence d'un autre péplum,

Hercule à la conquête de l'Atlantide

de Cottafavi : la princesse Ismène est sacrifiée

à Protée, dont les brumes dissimulent

l'Atlantide aux yeux des navigateurs importuns. Protée,

dans le film, est le dieu d'une île-vampire dont

les victimes s'incorporent à la falaise. Le corps

d'Ismène est en train de se minéraliser

lorsqu'arrive Hercule qui tue le dieu aux nombreuses

métamorphoses. Alors le fils de Zeus détache

la jeune fille de la parois où elle laisse autant

de marques sanglantes, empreintes de son corps... Très

belle séquence.)

Polydore et le cornouiller

Le prince troyen Polydore, assassiné, se perpétua

à travers un cornouiller. Virgile nous conte,

en effet, que débarqué sur le rivage de

la Thrace, Enée voulut offrir un sacrifice aux

dieux et leur élever un autel. «Il y

avait, par hasard, tout près un tertre et, sur

le sommet, un cornouiller et un myrte dru hérissé

de tiges comme des hampes. Je m'en approchai, et, lorsque

j'essayai d'arracher du sol ces branches vertes pour

couvrir l'autel de rameaux feuillus, je vis un incroyable,

un horrible prodige. La première branche que

j'arrache en brisant ses racines laisse égoutter

un sang noir et corrompu qui souille la terre. Une froide

horreur secoue mes membres, et, d'épouvante,

mon sang se fige, glacé. Je recommence; je veux

arracher une autre branche flexible et pénétrer

les causes de ce mystère. Un sang noir s'échappe

encore de cette autre écorce. L'âme bouleversée,

je suppliais les Nymphes agrestes et le vénérable

Mars Gradivus, qui protège les champs des Gètes,

de rendre, comme ils le peuvent, ce prodige favorable

et d'en conjurer la signification. Mais lorsqu'une troisième

fois, d'un plus grand effort, je m'attaquai aux tiges

de l'arbrisseau, agenouillé et luttant contre

le sol - faut-il le dire ou le taire ? - j'entendis

des entrailles du tertre un gémissement lamentable,

et une voix monta vers moi : «Enée,

pourquoi déchirer un malheureux ? Cesse; épargne

un homme enterré; garde tes mains pieuses d'un

sacrilège. Troyen, je ne suis pas un étranger

pour toi, et ce sang ne coule pas du bois d'un arbre.

Hélas, fuis ces terres cruelles; fuis ce rivage

de l'avarice. C'est moi Polydore : la moisson de fer,

dont les traits ici même m'ont percé et

recouvert, a pris racine et grandit en javelots aigus.»

Et moi, j'étais là, hésitant

d'effroi, frappé de stupeur, les cheveux hérissés,

la voix arrêtée dans la gorge»

(VIRGILE, Enéide, III, 19 - trad. André

Bellessort).

Ce Polydore était le plus jeune des fils de

Priam. En prévision de la guerre, son père

l'avait mis en sécurité auprès

de son allié, le roi thrace Polymestor. Mais

celui-ci, auri sacra fames, massacra son hôte

pour s'emparer de ses richesses et abandonna son corps

percé de lances en bois de cornouiller, lesquelles

fichées dans la chair du jeune homme, nourries

de son sang reprirent vie.

Lucien de Samosate

Dans la tradition gréco-romaine, les humains

changés en arbres sont somme toutes débonnaires

avec nous, pauvres mortels. Bien sûr, les arbres

se vengent parfois en nous faisant partager leur sort,

comme ce fut le cas de Dryope. Le philosophe grec Lucien

s'en amuse. Dans son petit roman L'Histoire vraie,

Lucien de Samosate s'amuse à parodier les récits

de voyages merveilleux aux confins du monde. Les voyageurs

découvrent ainsi «une espèce

de vigne tout à fait merveilleuse. La partie

qui sortait du sol, le tronc même était

un gros cep d'une belle venue; le haut était

une femme dont tout le corps à partir de la ceinture

était d'une beauté parfaite. C'est ainsi

que nos peintres représentent Daphné métamorphosée

en arbre à l'instant où Apollon va l'atteindre.

Les rameaux sortaient de l'extrémité de

leurs doigts et ils étaient remplis de raisins.

Leurs têtes, au lieu de cheveux, étaient

couvertes de vrilles, de feuilles, de grappes. Quand

nous nous sommes approchés d'elles, elles nous

saluèrent, nous tendirent la main et nous parlèrent,

les unes en lydien, les autres en indien, la plupart

en grec. Elles nous baisaient sur la bouche et celui

qui avait reçu leur baiser devenait ivre sur-le-champ

et chancelait. Mais elles ne permettaient pas que l'on

cueillît leurs fruits et criaient de douleur,

si on les arrachait. Certaines d'entre elles avaient

grande envie de s'unir à nous. Deux de nos compagnons,

s'étant approchés d'elles, ne purent s'en

détacher et restèrent liés par

leurs parties sexuelles; ils se fondirent avec elles

et poussèrent des racines avec elles; en un instant

leurs doigts furent changés en rameaux et enlacés

dans des vrilles et ils étaient sur le point,

eux aussi, de porter des fruits» (LUCIEN,

Hist. vraie, I, 8 - trad. Emile Chambry).

Les arbres anthropophages

Chez Lucien, donc, le monde végétal est

capable d'agresser les humains : les compagnons de Lucien

qui s'unissent sexuellement aux femmes-vignes s'incorporent

à elles, sont perdus pour notre monde. Chez Ovide,

Dryope qui en a blessé une, partagera désormais

leur sort. Nous sommes encore assez loin des arbres

agressifs dont traite le cinéma SF ou fantastique,

dont des différentes versions du Voleur de

Bagdad : arbres étrangleurs voire carnivores.

Différents voyageurs - plus ou moins sérieux

- en ont pourtant signalé l'existence. Le premier

à en avoir parlé fut semble-t-il, en 1581,

un certain capitaine Arkright, qui situe dans l'atoll

d'El Bannor (Pacifique Sud) une plante aux couleurs

vives, dont le parfum capiteux étourdit l'homme

qui, l'ayant respiré, tombe entre les pétales

qui se referment sur lui.

Ensuite ce fut le botaniste allemand Carl Liche qui

assista, en 1868, chez les Mkodos - dans le S.-E. de

Madagascar - au sacrifice annuel d'une jeune fille livrée

par ses congénères à la voracité

d'un arbre cannibale, lequel était ensuite brûlé,

d'où sa raréfaction.

En 1882, un planteur américain W.C. Bryant

raconta avoir failli être dévoré

par un arbre haut de douze mètres à Mindanao

(Philippines).

En 1913, au Nicaragua, un chasseur américain

nommé Dunstan arracha son chien aux lianes-tentacules

d'un curieux végétal. L'animal portait

des marques de ventouses sur tout le corps (!). Plus

proche de nous - dans les années '40-'50 ? -,

l'explorateur brésilien Mariano da Silva vit

chez les indiens Xatapu, à la frontière

guyano-brésilienne, un petit singe avalé

par des mâchoires végétales dentelée

(du genre Dionée), dont le squelette parfaitement

nettoyé fut régurgité trois jours

plus tard...

Certaines de ces descriptions peuvent être mises

en relation avec des espèce insectivores bien

connues comme la Droséra (la variété

la plus grande, en Australie, mesure trente centimètres

en hauteur); la Dionée ou Vénus-attrape-Mouche

(qui peut même avaler de petites grenouilles);

l'algue utriculaire qui s'attaque aux insectes aquatiques

et à de minuscules poissons; ou encore les Sarracénies

ou «plantes-estomacs» dont le calice peut

mesurer jusqu'à soixante-dix centimètres

de profondeur, sur trente de largeur... La plus grande

de cette dernière espèce, le Népenthès

Rajah, était capable - selon le chasseur français

Max Dervaux qui l'observa à Bornéo, en

1902 - d'avaler de petits écureuils ou des oiseaux.

|

Bob Morane affronte

à la machette les Dionées cannibales

de l'Amazonie centrale particulièrement

agressives : peinture de Dino Attanasio (cv. [détail]

de la BD Henri VERNES (sc.), Dino ATTANASIO (d.),

Bob Morane et La Terreur Verte, Marabout,

1963) (prépubl. in Femmes d'aujourd'hui,

août 1960-févr. 1961).

Dans son livre A la recherche du Monde Perdu,

Ray Stevens (plus connu, depuis, sous le nom de

Henri Vernes) a consacré tout un chapitre

aux plantes cannibales : «Quand les plantes

dévorent les hommes» (1)

|

NOTE :

(1)

Ce texte parut d'abord sous forme d'article : Charles

Henri DEWISME, «La vérité sur

les plantes carnivores», in Secrets du Monde,

nÁ 14 (2e an.), février 1952; Star Ciné-Cosmos,

nÁs 79-80-81, octobre 1964; Henri VERNES, L'orchidée

noire (Marabout chercheur Bob Morane), Marabout

Junior, 1958. Repris in Ray STEVENS, A la recherche

du Monde perdu (Mumbo-Jumbo), Paris, André

Bonne, coll. «Records», 1954; rééd.

Henri VERNES, A la recherche du Monde Perdu (Les

origines de Bob Morane/1), Bruxelles, Ananké,

2004. - Retour texte

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 19 avril 2008 |

| PÉPLUM

GRATOS : THE GREAT COMMANDMENT (1939) |

| Georges

a écrit : |

| Sur

le site www.archive.org

il y a des films tombés dans le domaine public,

dont The Great Commandment d'Irving Pichel (1939).

Tu connais ? Une histoire de zélotes et de Romains

à l'époque du Christ et sur la conversion

de Longinus... Tu peux les visionner ou les charger gratos. |

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 14 mai 2008 |

| PETITE

SOIRÉE POMPÉIENNE... |

| Cathy

a écrit : |

J'aimerais

acquérir le film documentaire en français

Les derniers jours de Pompéi et éventuellement

toutes les explications qui vont avec. Je vais organiser

une soirée pour mes amies le 11 juin prochain.

Est-ce possible et combien m'en coûtera-t-il, expédition

comprise ? |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Je suppose que vous voulez

parler du docu-fiction de 2003, Le dernier jour de

Pompéi ? Vous trouverez toutes les explications

historiques utiles ici : CLICK.

A noter qu'on trouve aussi en DVD des versions «fiction»

de 1935 (Schoedsack), 1948

(Marcel L'Herbier), et 1960

(Mario Bonnard - Sergio Leone)...

Il existe même, également, Les

derniers jours d'Herculanum dans la collection

Fabbri, mais ils ne vendent qu'en France Métropolitaine

(existe en espagnol chez Impulso

Records).

Quand à l'acquisition de ces DVD, qui se trouvent

(ou se sont trouvés) dans le commerce, j'ai le

regret de vous rappeler que je ne fais aucun business,

ni échanges, ni copies. Juste de l'exégèse

et de l'information (CLICK).

Voyez donc avec votre dealer habituel. Mon

conseil : tapez amazon.fr

(vente) ou dvdfr.com

(professionnel) et sélectionnez la catégorie

«péplum», et vous verrez ce qui existe

sur le marché. |

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 2 juin 2008 |

| ALEXANDER

THE GREAT DE PANAYOTI KAROUSOS, À L'OPÉRA

À NEW YORK ! |

| Peter

Karoussos a écrit : |

Please

include at your web site the marvelus opera of Greek-Canadian

composer Panayoti Karousos'. The opera presented in

french in Montreal Canada and in english in Chicago

USA with big success. Here the info : CLICK

& CLICK.

|

Giorgos Orfanos congratule le compositeur

Panayotis Karousos |

Ryan Gintoft [tenor] : Alexandre

Francesca Lunghi [mezzo] : Olympias

Michael Brown [baryton] : Philippe

Benjamin Leclaire [basse] : Aristote

Kevin Siembor [tenor] : Hephæstion

Kristina Pappademos [alto] : Sisygambis

Greer Brown [soprano] : Cléopâtre, Roxane

Orchestre conduit par David Stech.

Sur ce site :

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 6 juin 2008 |

| L'EMPIRE

DES CONTRESENS |

| Georges

a écrit : |

| Je viens

de trouver un double DVD Empire. J'avais essayé

de suivre la mini-série sur M6, mais mon M6 marche

tellement mal que ce qui en sortait était inexploitable

et ce me semblait très loin du «top»

de Rome. Là, bien que double DVD avec VO

& VF, je crois que je me suis fait avoir (pas pécuniairement

: 10 EUR) mais, d'après ton étude sur le

site,

il me semble que ce soit un raccourci de la série

: 4 épisodes de 40' au lieu de 6 de 60'... La fin

est la même que ce que tu décris donc ils

ont taillé dedans... et je déteste ça

! Je râle déjà sur les films raccourcis

de quelques minutes, alors une telle amputation ! |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

En ce qui concerne Empire,

je n'ai rien pigé à la diffusion DVD.

Tu n'es pas le seul à t'en plaindre. Un autre

de mes correspondants semble avoir eu le même

problème que toi : un coffret de quatre épisodes,

donc incomplet. Moi, j'ai acheté un coffret rassemblant

trois DVD séparés, et possède donc

les six épisodes. Je ne les ai pas encore regardés,

ayant à l'époque travaillé à

partir de la VF enregistrée sur la TV M6 (ainsi

que les DVD néerlandais). Tu dis, donc, qu'il

s'agit d'épisodes de 40' au lieu des 60' que

j'ai annoncés ? Faudrait s'entendre sur ce qu'il

faut comprendre, en langage de programmation télévisuelle

: 60' c'est, le plus souvent, 50' de film + 10' de pub

et autres cornichonneries).

Va donc voir la page M6 sur dvdfr.com

et tu constateras qu'ils ont bizarrement modulé

la diffusion de la série. Ce que tu possèdes,

à mon avis, c'est tout simplement les deux premiers

DVD, il te manque donc le troisième. Mais il

n'y a rien de coupé/raccourci.

(...)

La différence entre 60' ou 40' par épisode

doit s'expliquer par le fait que, compilant diverses

sources, j'en aie étourdiment intégré

une arrondissant abusivement les épisodes à

60'. D'ailleurs, si tu examines bien ma fiche, tu verras

que j'indique que le DVD VO st/NL - que je possédais

alors pour établir mon dossier - indique une

durée totale avoisinant les 250'; si tu divises

par 6 épisodes, tu obtiendras env. 40' par épisode.

Donc la durée serait OK.

Reste que tu n'es pas le premier à me dire

qu'il a acheté une série incomplète,

ne contenant que les quatre premiers épisodes

en deux disques.

Tyrannus quitte deux fois Rome pour aller à Chypre

: la première fois à la fin du 4e épisode

(parce qu'Octave l'a «remercié»),

la seconde fois à la fin du 6e (parce que l'aventure

est finie). A mon avis, il te suffirait de te mettre

en quête du volume III, qui est vendu séparément

tout comme le I et le II, du reste, et tu aurais ainsi

la série complète. Mais quelle idée

incongrue, chez M6, de proposer sous un coffret la série...

incomplète. C'est d'autant plus désobligeant

que l'adresse e-mail de ces frileux est quasiment introuvable

sur le Net ! «Il y a plus de choses en ce monde,

Horatio, que ne peut en concevoir ta philosophie !»

Description sur DVDfr :

Empire - 2005

Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6

Vidéo / Réalisateur : John Gray / Sorti

le 8 novembre 2006 / Acteur principal : Santiago Cabrera

Empire - Volume I - 2005

Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6

Vidéo / Réalisateur : John Gray / Annoncé

Date non communiquée / Acteur principal : Santiago

Cabrera

Empire - Volume II - 2005

Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6

Vidéo / Réalisateur : John Gray / Annoncé

Date non communiquée / Acteur principal : Santiago

Cabrera

Empire - Volume III - 2005

Série / Drame, Mini-series / Feuilletons / M6

Vidéo / Réalisateur : John Gray / Annoncé

Date non communiquée / Acteur principal : Santiago

Cabrera

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 8 juin 2008 |

| RESONABILIS

ECHO (CLAUDE AUBERT, CH - 2009) |

| Claude

Aubert a écrit : |

| Au soir

du quatrième jour important de tournage de Resonabilis

Echo (et au risque de doublonner avec des envois précédents

- cf. La

12e HEURE), il me semble intéressant de

vous envoyer en pièces attachées un petit

florilège de nos photos de tournage. Je n'ai que

l'embarras du choix, tant sont nombreuses les vues splendides

que nous avons prises jusqu'à maintenant. |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Les décors agrestes

sont superbes (en particulier la cascade). Juste un

bémol pour les robes des trois nymphes.

Les robes antiques étaient des espèces

de sacs qui se galbaient sur le corps au moyen d'un

système de rubans. Mais on ne fait pas toujours

ce qu'on veut, j'imagine. Le choix d'étoffes

«qui tombent bien» est aussi très

important. Quand je vois ce qui se portait au temps

du cinéma muet... on est très loin des

tenues seyantes et sexy des Golden Sixties, qui

elles-mêmes prenaient des libertés avec

nos sources iconographiques. Ah, les drapés des

frises du Parthénon ! Et la «Diane chasseresse»

dite de Versailles !

Toutes mes félicitations et encouragements

pour cette initiative qui prolonge les Amours d'Astrée

et de Céladon. Le film sera-t-il sonore ou

muet ? Court-métrage ?

En Belgique, on avait eu dans les années 80'

un certain Guy Licoppe (U.L.B.) et son association Mélissa,

qui avaient tourné en latin une adaptation du

Rudens (1983) de Plaute.

|

| |

| |

| |

| CLAUDE

RÉÉCRIT : |

Un

sujet mythologique prête à beaucoup de

liberté pour les costumes : entre les représentations

des vases grecs, des frises du Parthénon, des

fresques pompéiennes, des sculptures romaines,

du classicisme et du romantisme français, des

divers péplums et j'en passe, l'imagination a

champ libre pour des créations lumineuses ou

ternes, fantaisistes ou réalistes. En voyage

archéologique en Algérie en mars, j'ai

pu constater que les représentations de nymphes

sur les mosaïques romaines passaient allègrement

de costumes très prudes de matrones romaines

quasi préislamiques à une nudité

presque totale que ne cachaient nullement des voiles

transparents flottant largement au vent. Si un sujet

historique suppose un grand respect des costumes, nous

revendiquons face à un sujet mythologique cette

liberté que bien d'autres se sont arrogée

avant nous et ont interprétée de multiples

façons.

Par contre, le scénario

de notre film respectera au mieux (tout en étant

une interprétation filmique) un texte du poète

Ovide, et sera dans un registre très différent

des Amours d'Astrée et de Céladon,

qui ne puise pas son inspiration dans l'Antiquité,

mais dans l'interprétation qu'Honoré d'Urfé

en a faite au début du dix-septième siècle.

Seule la tonalité «pastorale» sera

commune avec l'œuvre d'Eric Rohmer.

Il est un peu tôt pour

en dévoiler plus sur ce moyen métrage,

dont nous espérons finir la postproduction en

mars 2009.

| RESONABILIS

ECHO

un film de Claude Aubert

Visionnez la bande-annonce

: CLICK

Commandez le DVD : CLICK

|

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 3 juin 2008 |

| DÉFENSE

ET ILLUSTRATION DU CINÉMA HISTORICO-MYTHOLOGIQUE |

| Erwan

a écrit : |

J'ai

toujours privilégié un plaidoyer pour

le péplum et le film en costume et à reconstitutions,

en insistant sur l'instrumentalisation du passé

par le présent, l'image du passé au présent,

les mensonges des arts populaires, dont le cinéma

& TV, par rapport à ceux (non moins énormes)

de l'Histoire, e.a. D'autres exégètes

préféreront sans doute, hélas,

montrer plutôt le côté risible d'un

DeMille et des péplums fauchés, ce qui

est facile. Sans doute, à leur manière,

aiment-ils beaucoup le genre - pas de doute - mais c'est

un peu un amour de potache. Alors qu'il y aurait quand

même mieux à faire et à dire que

de simplement se moquer des stéréotypes

et des trucs bâclés.

(...) Quel numéro de

trapèze d'essayer de combiner les points de vue

du cinéphile, de l'historien, du conteur et du

passionné de films historiques, mais il n'y a

pas de raisons pour que ce ne soit pas possible. Certains

exégètes présentent le péplum

à une audience lambda, qui n'en sait pas grand

chose (une litote), en mettant en avant non les erreurs

historiques (ce qui serait légitime, voire intéressant),

mais les égarements de goût, le kitsch,

les idioties, afin de faire rigoler les intellos. A

trop insister sur les ridicules, j'estime qu'on défend

bien mal ce qu'on aime. J'ai toujours préféré

démontrer aux gens qu'ils avaient des idées

toutes faites, des parti-pris, et que le péplum

- toute question d'esthétique mise à part

- recelait des aspects passionnants, qui méritaient

le détour, même (et surtout) pour des gens

intelligents.

|

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Quand on est historien

(les archéologues et les philologues sont généralement

plus indulgents), il est difficile de ne pas épingler

les errements du péplum. C'est un travers personnel

contre lequel je dois moi-même lutter. Vous n'imaginerez

jamais le bonheur que ce fut pour moi de travailler

sur la série Rome

(HBO) : enfin un truc intelligent. Bien sûr,

j'essaie de voir plus loin, et je crois que j'y ai réussi

particulièrement à propos de 300.

Le regard du cinéphile est, évidemment,

plus pur. Il ne se soucie pas de savoir si la fibule

de l'imperator est plus toltèque que romaine,

ou si réellement les riches romains s'essuyaient

les doigts dans la chevelure des jeunes échansons,

cliché dont nous sommes redevables, pourtant,

à un grand historien (Jérôme Carcopino).

Le cinéma crée sa propre vérité.

Et le regard cinéphilique se moque de la référence

historique, ne voyant ici que la manifestation du déni

de la dignité humaine, qu'il transpose de l'Antiquité

dans son époque à lui.

A l'opposé de la vision cohérente du

cinéphile, la mienne est quelque peu schizophène.

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 9 juin 2008 |

| «IL

N'Y AURA PLUS JAMAIS DE MASADA (1)» |

| Satya

a écrit : |

| Je reviens

d'Israël où j'ai longuement visité

Masada. Comment dois-je faire pour me procurer la version

cinématographique ou autre version de cet emblématique

endroit ? |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Je ne sache pas qu'il existe

une version VF DVD/VHS du film de cinéma Les

Antagonistes (Masada) (env. 2h), mais il semble

qu'on ait enfin sorti en VO aux USA un DVD de la version

TV (plus intéressante, puisqu'elle fait le triple

en durée). Elle était en vente sur Amazon.com.

Voyez ici, mon courrier de janvier

2008.

Evidemment, cette édition est en VO et ne comporte

pas de VF; et il n'y a pas non plus de sous-titrage

en français, pour autant que je sache.

Hors ça, j'ai énuméré

dans ma biblio - si j'ai bonne mémoire - l'ouvrage

incontournable de Ygaël Yadin, le fouilleur de

Masada, et les romans de Guy Rachet (un bon vulgarisateur

archéologique, passé au roman historique)

chez Lattès, et Ernst K. Gann (chez Stock; en

poche chez J'ai Lu), Duel à Masada / Les Antagonistes

dont le film a été tiré.

Il existe aussi une BD française : Claude MOLITERNI

(sc.) & Jean-Marie RUFFIEUX (d.), Massada (Flavius

Josèphe, Juif et citoyen romain - La première

guerre des Juifs contre les Romains), Dargaud, coll.

«Histoire», avril 1988, 42 pl. (60 p.).

Avec une préface de Pierre Vidal-Naquet.

N'oublions pas, non plus, le superbe «Pilotorama»

de J.L. DEVAUX, «Masada», Pilote,

nÁ 481 (11e an.), 23.01.1969.

Voilà, j'espère que ces pistes vous aideront

à revivre votre voyage. Mais dites-moi : est-ce

que les machines de guerre romaines utilisées

dans le film, et abandonnées sur le site pour

l'étonnement des touristes, sont encore visibles

?

NOTE :

(1)

Serment des paras israéliens. - Retour

texte

|

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 18 juin 2008 |

| JEUNES

TALENTS : KRISTINA PARIS, BETTINA PARIS, GINA NALAMLIENG

ET JOSEPHINE PARIS... |

| RC

a écrit : |

| Je cherche

désespérément des photos des actrices

Kristina Paris, Bettina Paris, Gina Nalamlieng et Josephine

Paris. Si vous avez cela, merci de m'en envoyer... |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Tout de même, votre

demande m'interpellait. J'ai donc été

voir sur IMDb. Les quatre actrices qui ont recueilli

vos faveurs n'ont actuellement qu'un seul et unique

TV-film à leur actif, Helen

of Troy (John Kent Harrison, 2003), et dans

des rôles mineurs : Kristina Paris (Iphigénie),

Bettina Paris (Cassandre, jeune), Gina Nalamlieng (Athéna)

et Josephine Paris (une matrone). Mais je ne possède

aucun document photographique de ce film, seulement

le DVD (vous aurez remarqué qu'il n'y avait aucune

photo dans le dossier qui est sur mon site).

Le mieux pour vous serait de faire des captures d'écran

d'après le DVD, mais je vous avouerais que moi-même

j'ignore comment on procède. Avez vous prospecté

les sites DVD ? |

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 17 juin 2008 |

| ANTAR

BEN SHADDAD (1963) : BEN HUR CONTRE LES PIRATES DU

DÉSERT ! |

| Farida

a écrit : |

Je

suis une grande fan du film de Antar

et Abla.

Par contre je cherche depuis

un moment le nom de la chanteuse ou la BO du film afin

de pouvoir profiter pleinement des chants.

Si tu as des infos... ça m'intéresse. |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Débroussaillons

la question. Vous parlez bien du film de 1963 avec Farid

Chawki, dont j'ai reproduit la jaquette de VHS sur mon

site ?

Je possède peu de documentation sur le cinéma

arabe. Dans ma vie, je n'ai eu l'occasion de voir que

deux «Antar» arabes : la VHS de 1963 et,

en salle, le film de 1973 (Antar à la conquête

du Sahara).

Je l'ai inclus dans ma filmo parce que ses aventures

font de lui un contemporain de l'Empereur byzantin Héraclius

II. En effet, je connaissais son histoire par les livres.

Mais j'aurais beaucoup voulu voir la version 1948 (Antar

et l'Empire romain) de Salah Abou Seif, réalisateur

égyptien que j'avais eu l'occasion de rencontrer

lors d'un Festival à Djerba en 1992, si j'ai

bonne mémoire.

Si vous êtes fan de la version 1963, comme je

crois comprendre, je suppose que vous possédez

déjà la VHS ou, mieux, le DVD. Nous sommes

donc à armes égales. Autant qu'il m'en

souvienne (mais je peux vérifier un de ces soirs)

le générique est en arabe, langue que

je ne lis pas. En revanche j'avais remarqué que

la BO de la VF était un pillage d'Ennio Morricone

et de Miklos Rozsa (Ben Hur). Et j'en viens à

ma question : s'agit-il une chanson en langue arabe

[là, je ne peux pas vous aider], ou de vocalises

d'une de ces solistes italiennes comme Edda Dell'Orso

qu'aimait à utiliser Ennio Morricone ?

Dans ce second cas de figure, aidez-moi à localiser

le passage sur la bande du film, et je pourrais essayer

de retrouver de quel film italien c'est tiré... |

| |

| |

| |

| FARIDA

RÉÉCRIT : |

Nous

parlons de la même chose. En pièce jointe

également un petit extrait que j'ai enregistré

sur mon portable (la qualité est vraiment médiocre)

mais j'adore et impossible de tomber sur quelqu'un qui

connaisse.

Si tu n'arrives pas à

l'écouter depuis l'ordi, tu peux te la transférer

sur un portable car c'est tout à fait lisible

depuis le portable !

|

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Bien, nous avançons.

Mais moi, je suis «de la vieille école»,

et je n'ai pas de portable (c'est ce que nous appelons

en Belgique un «GSM», je suppose ?).

Le plus simple serait de me dire :

- S'agit-il d'une chanson en arabe ? Si oui, je suis

totalement incompétent pour vous répondre.

A part Oum Kalsoum, je ne connais rien à la

chanson arabe.

Si par contre il s'agit de vocalises morriconiennes,

là il se pourrait que je sache... J'ai autrefois

beaucoup aimé les westerns italiens et ça

pourrait être un emprunt à l'un d'eux.

- Evidemment, mon ordi refuse. Le mieux serait de

vous repasser la vidéo, de noter à combien

de minutes depuis le début intervient cette

chanson. Eventuellement, me dire à quelle scène

cela correspond. Il y a bien dix-douze ans que je

n'ai plus regardé ce film.

|

| |

| |

| |

| FARIDA

RÉPOND : |

A quelles

scènes ?

La 1ère donc c'est lorsque l'héroïne

du film décide d'aller «au lac»; et

elle et ses amies font toute une chorégraphie autour

de balançoires, puis en bordure du lac... avant

de se faire attaquer par les méchants !

La 2ème c'est lorsqu'Antar rentre de la guerre

et qu'il a défendu tout le monde... et là

l'héroïne chante avec une épée

à la main. |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Je viens de me passer les

18 premières minutes d'Antar Ben Shadad

en VHS. Ca commence par un dialogue du héros

avec un homme de son village - il n'y a pas de sous-titres

- sur fond du «Love theme of Ben Hur» de

Miklos Rozsa.

Ensuite les guerriers de la tribu partent pour la

guerre : de 10'20" à 11'00", en psalmodiant

un chant guerrier en arabe, qui ne doit rien au tzigane

wagnérien. Dialogues.

Puis de 11'30" à 12'00", les trompettes

de la «Parade of the charioteers» avec,

de 12'25" à 13'20", un enchaînement

rythmé par les tambours : «Roman March»

également connu, selon le pressage, sous le nom

de «Gratus' entry into Jérusalem».

A moins que le mixeur ait préféré

utiliser la combinaison trompettes/tambours déjà

existante dans l'illustration sonore du Triomphe de

Quintus Arrius à Rome (les trompettes pour le

char du proconsul romain combinées avec les tambours

ponctuant la marche de ses légionnaires à

pied : autant de thèmes qui reviennent régulièrement

à différents endroits de la B.O. de Ben

Hur) («Victory parade»).

L'ingénieur du son d'Antar Ben Shadad

utilise habilement sa table de mixage, mais les thèmes

restent parfaitement identifiables.

De 13'45" à 15'15", «The Mother's

love» - toujours de notre ami Rozsa, et toujours

emprunté à Ben Hur - accompagne

nos personnages.

De 15'34" à 18'15", les filles rassemblées

sous les palmiers, au bord du point d'eau de l'oasis,

chantent et dansent autour de la balançoire.

C'est la première scène que vous décrivez.

Elles chantent en arabe et... ici nous sortons : nous,

du domaine du cinéma américano-italien

et, moi, de ma sphère de compétence

! Ca me fait penser à de l'Oum Kalsoum, mais

qui suis-je pour être affirmatif en ce domaine

?

Désolé de ne pouvoir vous en dire plus. |

| |

| |

|

|

|

|

| |

| 30 juin 2008 |

| DU

PÉPLUM AUX JEUX VIDÉOS... |

| Julien

a écrit : |

| Je suis

étudiant en master de recherche d'histoire, mon

sujet de mémoire recoupe un peu votre site, puisque

qu'il concerne la représentation de l'Antiquité

romaine dans les jeux vidéo (mon sujet n'est pas

encore très bien établi). J'ai trouvé

votre site très intéressant et c'est ce

qui m'a poussé à vous écrire, j'aimerais

- si cela ne vous dérange pas - que vous me conseilliez

sur des lectures ou des orientations concernant mon sujet. |

| |

| |

| RÉPONSE

: |

Là nous atteignons

les limites de mon incompétence. En effet, je

ne suis pas, mais alors pas du tout «jeux»

vidéo, ni jeux tout court.

Que vous conseiller comme lectures ? Si vous êtes

déjà étudiant en Histoire, je ne

vois pas trop quoi vous conseiller dans ce domaine.

Et j'imagine que si vous avez choisi ce sujet, vous

en savez sans doute plus que moi en matière de

logiciels de jeux.

Voyez tout de même la littérature spécifiques

aux militaria, en particulier chez Errance. Poussez

la curiosité vers les associations qui font de

la reconstitution.

Question jeux, il existe également des publications

spécialisées en jeux de stratégie

comme Væ Victis. Væ Victis s'intéresse

à des batailles qui ont réellement eu

lieu. Mais les jeux vidéos ont une certaine tendance

à faire n'importe quoi, les Spartiates contre

les Toltèques ou que sais-je encore ? et les

jeux mythologiques à mélanger les cultures

(Grecs et Nordiques, p. ex.), mythes et SF. Mais c'est

vrai qu'on se croirait en plein péplum - comme

dans Le Choc des Titans, où le Kraken

scandinave intervient dans le mythe grec - ou dans une

BD de la Marvel !

Je serais bien sûr très heureux de vous

aider à fixer certaines choses... si vous avez

des questions bien précises. Mais ne m'interrogez

pas sur les mérites respectifs de tel ou tel

jeu. Je ne les connais pas |

| |

| |

|

|

|

|

|