|

| |

Masada

(Les Antagonistes, Boris

Sagal, 1980) |

Peut-être parce que à l'origine

tourné pour la télévision, Masada (sur

le grand écran : Les Antagonistes) reste un péplum

fort injustement oublié des cinéphiles. A l'aube des

Eighties - et alors que le sulfureux Caligula

de Tinto Brass et Bob Guccione générait une prolifique

série de péplums érotiques graveleux - Masada

fut pourtant le film qui laissa présager un retour du péplum

(il allait être suivi d'Anno Domini (Stuart Cooper,

1984-1985), Les Derniers Jours de Pompéi (Peter Hunt,

1984) et Quo Vadis (Franco Rossi, 1984)).

Saluons l'extraordinaire performance d'acteur de Peter O'Toole dans

le rôle de Flavius Silva, le général dégoûté

par la guerre (1),

et aussi de ces merveilleuses "gueules britanniques" : Anthony Quayle,

Jack Watson... rien de changé sous le soleil, dans le cinéma

américain ce seront toujours les roatsbeefs qui tiendront

les rôles de Romains !

Américain ou non, tout péplum qui se respecte se doit

d'avoir au moins un clou, une scène spectaculaire. Au cours

du siège de Masada (ou Massada), les Romains réalisèrent

en plein désert des travaux de siège spectaculaires,

construisant une rampe d'assaut que le visiteur peut encore voir

aujourd'hui, sur laquelle ils firent avancer une tour roulante.

Le péplum poliorcétique (art des travaux de siège)

était né !

|

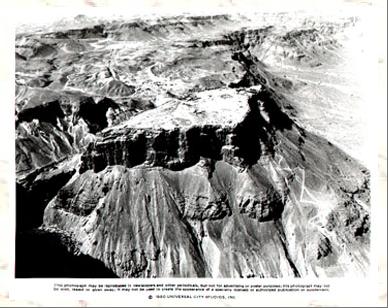

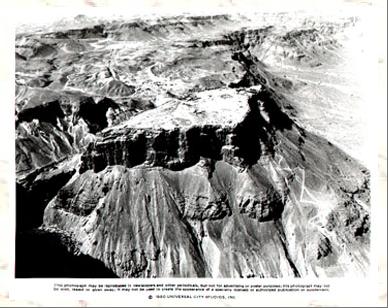

Vue aérienne du plateau de Masada.

Vers le coin inférieur droit, la mer Morte (pas

sur la photo), que la forteresse domine de ses quelque

400 m. Dans le coin supérieur gauche, le plateau

du désert de Judée, derrière lequel

se couche le soleil. Un ravin profond de 80 m sépare

la forteresse hérodienne du principal des huit

camps établis par la Xe Légion. C'est

là que Silva construira sa rampe d'assaut, toujours

visible de nos jours. |

|

Lutter contre

toutes les oppressions

Haut lieu du patriotisme israélien depuis la fin

des années '50 (fouilles de Y. Yadin en 1958), c'est à

Masada que, chaque année, la nouvelle promotion d'officiers de

chars vient prêter le serment qu'"il n'y aura jamais plus de

Masada" pour Israël (2).

Peter O'Toole déclarera qu'il avait accepté le rôle

de Flavius Silva, commandant de la Xe Légion, "parce que cette

histoire reste actuelle : une armée dégoûtée,

qui se demande ce qu'elle fait là, à massacrer des malheureux,

un peu comme les Américains dans le bourbier du Viêt-nam".

Pour certains, ce film, en 1981,

inverserait l'histoire : Les Antagonistes seraient Israël

et sa puissance redoutable broyant aujourd'hui les résistants

palestiniens, comme il y a deux mille ans Rome l'avait fait des

Zélotes qui osaient lui tenir tête. Il y a entre

Silva et les allégations de Peter O'Toole sur les Américains

lassés par le bourbier vietnamien, une marge. Et ses considérations

ne sont valables que pour le personnage de Silva, qu'il incarne,

même si au début les mutins de la Xe Légion

désirent avant tout rentrer chez eux, en Italie. Qu'on

n'y prenne garde : Flavius Silva, l'agresseur romain, pourrait

tout aussi bien incarner le monde arabe, avec ses pétrodollars

et sa multitude démographique, prêt à fondre

sur Ezret-Israël qu'il entoure de toutes parts comme jadis

l'Empire romain.

Vraiment, dans le film, l'oppresseur romain peut être qui

l'on veut, en fonction de nos antipathies personnelles. Ainsi

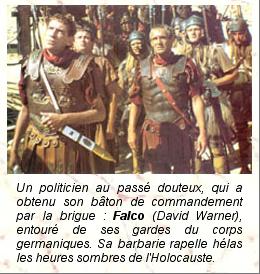

il y a dans d'antagonisme opposant Silva à son collègue

Falco, le fanatique entouré de ses gardes du corps germaniques,

un petit relent de ces relations opposant les officiers de la

Wehrmacht et ceux des Waffen-SS dans les films de guerre américains

- en particulier lorsque Falco exécute ses otages juifs

en les utilisant comme projectiles de catapulte, scène

particulièrement odieuse qui révolte les légionnaires

eux-mêmes. (3)

Devant eux, les nouveaux Eléazar (athée dans le

film... c'est un comble pour un Zélote de 73 de n.E.(4),

que le scénario semble confondre avec les "Sicaires" [5])

n'ont d'autre choix que de combattre... ou de se condamner au

suicide. Avouons notre scepticisme lorsque Peter O'Toole/Flavius

Silva, à la fin du film, affirme devant les corps de ses

ennemis, que s'ils avaient consentis à se rendre et à

négocier, ils n'auraient pas été suppliciés

ou massacrés. Combien des 600.000 Juifs de Jérusalem,

trois ans auparavant, survécurent au siège du, pourtant,

"bienveillant" Titus - celui qu'on surnommera "Les délices

du genre humain" ? |

|

Mais le cinéma est avant tout un spectacle. Et

le clou de ce spectacle, c'est l'attaque de la tour roulante. C'est

peut-être bien elle, d'ailleurs, la véritable héroïne

de ce film qui reste à ce jour le seul à avoir montré

la poliorcétique romaine en action...

Avec des lacunes toutefois, comme celle qui consiste à éluder

le fait que les Romains avaient bâti cinq camps autour de la forteresse,

et des ouvrages de circonvallation. Tout comme est éludé

le fait qu'il y eut cinq survivants juifs à Masada (deux femmes

et trois enfants) et deux ou trois petits détails techniques

: pourquoi l'aigle légionnaire précède-t-il un

convoi d'esclaves ?... Les Romains démontaient leurs catapultes

pour les transporter, au contraire de ce qu'on voit dans le film, etc.

|

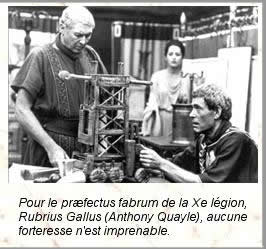

Pour

rester bien droite en terrain plat comme sur une surface

déclive, la tour roulante imaginée par Rubrius

Gallus est montée sur une crémallière

(les deux cylindres dentés, à l'arrière)

qui permet d'en corriger l'inclinaison. Hypothèse

intéressante. |

|

A. Le roman d'E.K. Gann

1. "Silva contemplait la rampe

et parvenait à peine à se convaincre qu'il était

responsable de sa construction. Débarrassée des ouvriers,

des machines, des animaux, des outils qui l'avaient encombrée,

elle paraissait plus gigantesque et elle produisait un stupéfiant

effet : on eut dit non une création humaine mais une capricieuse

excroissance terrestre. Elle s'élevait, telle une énorme

épaule qui eût soutenu le rocher de Massada, tel un blanc

monument aveuglant sous le soleil, et Silva sentit la nécessité

d'exprimer son admiration : « Notre ami [Rubrius] Gallus,

dit-il à son état-major, a eu l'audace d'attacher

son nez sur le visage de la terre. »"

[Description de l'arrivée des contingents envoyés

des différents camps autour de Masada. Les légionnaires

des 3e et 5e cohortes sont affectés à aider les pionniers,

comme simples manœuvres.]

2. (...) "La tour d'assaut avait

été amenée au pied de la rampe avant même

l'achèvement des travaux. A présent, sous l'œil vigilant

de Rubrius Gallus, les soldats inspectaient une dernière fois

les treuils, les cordes, les palans. La rampe était très

raide et la tour extrêmement pesante. Il fallait qu'elle arrive

à destination, intacte et en temps voulu."

3. "Le bélier reposait

sur un véhicule à part, qui serait hissé sur la

rampe après la tour. C'était l'engin le plus long et le

plus lourd que les légionnaires aient jamais vu dans la guerre,

mais à l'extrémité du pilon manquait la tête

de bélier traditionnelle. Aucun forgeron de Palestine n'aurait

été capable d'exécuter un tel travail et les soldats

avaient protégé le bois par une calotte de fer. Silva

s'émerveillait en secret de la confiance que montrait Gallus.

Le tribun avait en effet proclamé que le madrier glisserait sans

aucune difficulté. « Une fois que nous aurons déterminé

le centre des oscillations, nous ajusterons les frondes en conséquence,

Seigneur. Après, même un petit enfant pourra le faire balancer

en lui imprimant une poussée régulière. (...)

»"

4. (...) "Cinquante archers arabes

avaient été choisis parmi les plus experts pour occuper

le sommet de la tour que recouvraient des plaques de fer. Si les calculs

de Gallus étaient corrects - et Silva n'avait jamais vu Gallus

se tromper - deux heures après s'être mise en route, la

tour serait parvenue à la moitié de la rampe. Les archers

seraient alors à distance convenable des remparts et auraient

le soleil dans le dos. Puis, à mesure que la tour monterait,

le soleil déclinerait. Ainsi, si tout se passait comme prévu,

les Juifs seraient éblouis durant la deuxième phase de

l'ascension de l'engin, c'est-à-dire durant la phase où

ils auraient pu se défendre sérieusement."

5. (...) "En avril, le jour durait

treize heures et demie et la nuit dix et demie. L'attaque devant partir

de l'ouest, pourquoi [avait suggéré Silva]

ne pas incliner la rampe de manière à profiter des

avantages offerts par le couchant ? L'air malheureux, Gallus avait calculé

qu'il y aurait des complications, mais il avait calculé les azimuts

et les altitudes du soleil à l'époque où, selon

ses dires, l'ouvrage serait terminé et il avait conclu qu'en

faisant obliquer légèrement la rampe vers le nord, le

soleil frapperait droit en son centre. De ce fait, avant même

la fin des travaux, les deux hommes connaissaient approximativement

la date et l'heure de l'attaque. (...) Au pied de la rampe, derrière

la tour, étaient rangées deux tortues de siège.

Chaque carapace cachait une catapulte manœuvrée par les

légionnaires de la cinquième cohorte. Leurs munitions

avaient déjà été entreposées sur

deux plates-formes aménagées de chaque côté

de la rampe à une certaine distance, soigneusement calculée,

de la tour. Ces deux plates-formes, pensait-on, étaient suffisamment

éloignées de la rampe pour échapper aux tirs directs

venus de Massada et suffisamment proches pour protéger les flancs

de la précieuse tour. Les tortues étaient défendues

par des frondeurs des Baléares qui devraient combattre à

découvert. Silva n'espérait pas en revoir beaucoup en

vie.

Soudain, il s'étonna qu'un simple ordre de sa part ait rassemblé

une telle multitude (15.000 esclaves juifs et 5.000 soldats)."

[Suit la description de l'assaut : faute de place sur la rampe,

une grande partie de l'armée romaine ne pourra y participer.

"Deux cohortes de la IIe et de la IVe (6)"

conduiront l'assaut. Disciplinées, elles se sont longuement entraînées,

sur un simulacre de tour, à franchir en armes la brèche

ouverte par le bélier. Les hommes avancent en quinconce, à

trois pieds l'un de l'autre, pour ne pas offrir une cible trop compacte

à la défense ennemie. Deux mille esclaves halent la tour,

cent le bélier et autant chacune des deux catapultes, bientôt

rejointes par 50 hommes de renfort. Mais le vent du sud se lève

et noie dans des tourbillons de poussière les hommes sur la rampe,

ce qui les gêne considérablement - mais aussi rend difficile

la riposte des Zélotes, l'écran de poussière les

empêchant de localiser les tireurs ennemis...]

6.

(...) "Le tribun Gallus connaissait les limites de l'endurance

humaine; il avait recommandé que, quatre fois par heure,

les cordes soient arrimées et que soit accordé un

repos aux Juifs. Alors tous se lamentaient et quelques-uns sanglotaient

avec désespoir. Et puis venait le moment où les

soldats inspectaient les rangs des manœuvres et emportaient

ceux que l'épuisement avait terrassés ou qui étaient

à l'agonie. Ils jetaient les cadavres de part et d'autre

de la rampe et les regardaient bondir et rebondir sur les rochers

avant de s'écraser, désarticulés, dans le

wadi."

7. (...) "Le tribun Rubrius

Gallus n'avait jamais connu une telle satisfaction. Tous ses doutes

secrets s'évanouissaient les uns après les autres.

Non seulement la rampe avait été terminée

en temps voulu mais elle avait l'exacte inclinaison qu'il avait

calculée six mois auparavant. Il savait depuis toujours

qu'une erreur de deux degrés dans son élévation

aurait soulevé un nombre infini de problèmes, dont

certains insolubles. Avec une élévation trop raide,

le poids apparent de la tour aurait été porté

à la puissance deux ou à la puissance trois. Une

surface trop molle aurait eu le même effet. Dans les deux

cas, il aurait fallu augmenter le contingent de Juifs attelés

aux cordes et il était évident que la rampe n'aurait

pu contenir autant de monde. De même, il aurait fallu changer

le diamètre des cordes et des poulies destinées

à guider et à multiplier la force des Juifs. Mais

où diable trouver de plus grosses cordes et de plus fortes

poulies ?"

[Rubrius Gallus s'active, suit la tour en mouvement,

vérifie chaque cordage, le graissage de chaque poulie,

supervise les manœuvres, garde l'œil sur la position

du soleil... et - une saute de vent dispersant soudain l'écran

de poussière - prend une flèche juive dans la nuque

! La tour arrivée en haut de la rampe, le bélier

enfonce le mur de pierre, mais les Zélotes ont procédé

à une contre-mesure, un mur de bois qui absorbe les coups

de boutoirs, sans céder.]

Ernest K. GANN, Duel à Massada (7)

|

|

B. Le film de Boris Sagal

La rampe

Le "morceau de bravoure" du film comme de la série TV est,

assurément, la construction de la rampe d'assaut et de la tour

roulante par les Romains. Alternant les images de travaux avec les monologues

de Rubrius Gallus, la guerre poliorcétique en est un ressort

au même titre que les relations conflictuelles Silva-Eléazar

ou Silva-Sheeva. C'est elle qui, du reste, imprime son rythme au film,

véritable métronome mesurant le temps imparti à

Silva pour remplir la mission que Vespasien lui a confiée, cependant

qu'un chevalier minable, ancien prêteur sur gages devenu général

d'opérette à la cruauté sans borne, l'intrigant

courtisan Pomponius Falco, attend son heure tout en chronométrant

l'avancée des travaux obsidionaux...

En -52 à Avaricum (Bourges), comme en +70 à

Jérusalem, les Romains ont montré leur compétence

dans l'art des sièges. Il ne fallut que 25 jours aux légionnaires

de César pour construire un agger, une terrasse de vingt-quatre

mètres de haut, longue de 75 m et large de... 100 m, sur lequel

circulaient deux tours roulantes et quantité de catapultes en

tous genres. Il était fait de poutres entrecroisées que,

du reste, les sapeurs gaulois tenteront d'incendier. De grandes quantités

de bois étaient bien entendu nécessaires pour ce genre

de travaux et Flavius Josèphe, retraçant les opérations

qui furent menées devant Jérusalem, rapporte qu'il ne

resta bientôt plus un seul arbre debout dans un rayon de 25 km

autour de la ville. Le même Josèphe, notre unique source

relativement au siège de Masada, décrit la rampe d'assaut

construite par les Romains en +73, encore visible de nos jours, plutôt

que la tour elle-même dont il précise cependant la hauteur

: 30 m. Ygaël Yadin nous confirme les dimensions de cette rampe

construite à l'ouest de la forteresse, adossée aux contreforts

du plateau du désert de Judée où les murs de Masada

n'étaient qu'à 80 m de hauteur (contre 400 m à

l'est, du côté de la route qui longe la mer Morte). Cette

rampe mesurait (et mesure encore [8])

210 m de long et monte à une hauteur de 60 m. Les vingt derniers

mètres étant obtenus par la hauteur de la tour, qui donc

devait surplomber les défenses ennemies de 5 à 10 m -

le bélier se positionnant aux 2/3 de sa hauteur.

La plupart des schémas d'ouvrages poliorcétiques

que l'on peut voir dans les ouvrages d'histoire militaire, nous révèlent

des rampes d'assaut relativement raides mais sur lesquelles ne montent

que des béliers sous leur tortue de protection (p. ex. à

Platées, en 429-427 av. n.E.) ou relativement horizontales (Avaricum),

dans lequel cas on peut constater la présence de tours roulantes.

Voulant illustrer la sauvagerie et la brutalité des "Hommes du

Nord", R. Fleischer, dans Les Vikings, recourt à une mise

en scène sans temps mort, servie par un montage serré,

dynamique. A peine les Vikings ont-ils débarqué de leurs

drakkars que les voici halant à toute allure leur bélier,

un énorme tronc d'arbre monté sur roues. D'un seul mouvement,

il percute la porte du fort anglais, qui vole en éclats, cependant

que déjà les attaquants courent dessus - l'utilisant comme

pont jeté sur l'abîme d'un insondable fossé. Mais

le visiteur de Fort-La-Latte - où le film fut tourné -

s'aperçoit vite de l'impossibilité de cette scène

: l'accès à la porte du château se fait par un petit

sentier tortueux où il ne saurait être question de faire

dévaler à toute allure un tronc de plus de dix mètres

de long. Les planches pédagogiques ont coutume de nous montrer

antiques hélépoles ou beffrois médiévaux

évoluant sur des terrains planes - ainsi les dessins de Viollet-le-Duc

illustrant le siège de la Roche-Pont - alors que l'intérêt

même des occupants du château était de laisser et

même de renforcer les accidents de terrain.

Laborieux et méthodiques, les Romains sont le contraire

des barbares vikings. Les Antagonistes (le film) exploite ces

connotations : par leur industrie, les légionnaires viendront

à bout de toutes les difficultés. Pourtant l'épisode

historique de Masada est loin d'être le chef d'œuvre absolu

de la poliorcétique antique. Les tours d'assaut de Marcellus

(9) venant battre les

murs de l'Akradinè montées sur des sambuques (c'est-à-dire

deux galères accolées), c'était déjà

un bel exploit, mais un exploit sanctionné par l'échec

des Romains (siège de Syracuse, en -212). Autrement plus fort

fut Alexandre le Grand qui, assiégeant Tyr (10),

fit construire sa rampe d'assaut non pas dans le désert comme

Silva, mais dans la mer. La digue d'Alexandre consistait en une chaussée

mesurant 740 m de long sur 60 m de large et avait été

construite en eaux peu profondes avec des matériaux arrachés

au "Vieux Tyr", sous les contre-attaques permanentes des défenseurs

(DIODORE, XVII, 40); aux abords de l'objectif, c'est-à-dire à

l'endroit le plus profond, la profondeur atteignait 10 m (ARRIEN, II,

18). Quant aux proportions de la tour, celle de Masada était

tout ce qu'il y a de "bas de gamme" au regard des recommandations de

Diadès, cité par Vitruve, selon qui une tour doit mesurer

au moins trente mètres; avec ses ±43 m, celle de Démétrios

le Poliorcète, était sensiblement plus impressionnante

(11) ! (Siège

de Rhodes, en 305-304 - nous y reviendrons.)

Le cas de Masada ne devait pas présenter de difficultés

insurmontables, si ce n'est l'éloignement de toutes sources d'approvisionnement

(bois, blindages de fer), en plein désert. Si l'on considère

la rampe comme un triangle rectangle de 210 m d'hypoténuse sur

60 m de petit côté on obtient un angle de 16°, pratiquement

insurmontable. Mais l'angle de la rampe, qui par illusion d'optique

paraît plus raide encore sur les photos comme dans le film, était

en réalité beaucoup moins incliné car, descendant

en pente vers le piton, le terrain permettait donc aux Romains de partir

d'un peu plus haut. Si l'on en croit Rubrius Gallus (personnage fictif

du film), dans le troisième épisode, la rampe faisait

10° - et l'ingénieur militaire d'insister : une erreur de

seulement deux degrés supplémentaires augmenterait encore

le poids de la tour à un point tel que "les cordes dont nous

disposons" (12)

seraient insuffisantes pour la hisser jusqu'en haut. (Ces précisions

étant extrapolées du roman d'E.K. Gann - voir Le Roman

d'E.K. Gann, 7. ci-dessus).

Vitruve (13),

nous a laissé une description sommaire des tours roulantes de

son temps (X, 13) - hauteur minimum : 30 mètres, largeur : 8,5

mètres -, elles vont en se rétrécissant (la largeur

en haut doit faire 1/5 de moins qu'à la base). Une tour de 40

m de haut et 11,75 m de large aura dix étages (chaque étage

mesurant de 3 à 4 m de haut), mais on peut aller jusqu'à

vingt étages. Plus loin (X, 16), Vitruve nous décrit le

géant absolu des "preneuses de ville" (hélépole),

déjà évoquée ci-dessus, que construisit

l'Athénien Epimaque pour Démétrius le Poliorcète

lors du siège de Rhodes (14)

: haute d'une quarantaine de mètres sur vingt de long, elle pesait

163.080 kg et son blindage de cuirs fraîchement écorchés

était à l'épreuve des pierres de balistes de 150

kg. Plusieurs auteurs (Diodore, Plutarque et Athénée)

ont également parlé de cette fameuse tour qui n'était

pas un engin d'assaut à passerelle volante et/ou bélier,

mais plutôt une casemate ambulante garnie de toute une batterie

de catapultes. John Warry (15)

en propose une reconstitution basée notamment sur la description

de Diodore : elle peut se mouvoir en tous sens et est propulsée

par 200 hommes qui, à l'étage inférieur, actionnent

de l'intérieur un cabestan qui met en mouvement ses quatre paires

de roues de 4,6 m de diamètre chacune; mais elle recevait également

le concours de 3.200 pousseurs extérieurs.

Pour la petite histoire, signalons que l'ingénieur Diognète,

qui assurait la défense de la ville, exécuta la contre-mesure

suivante : détournant des canalisations d'eau, il inonda la plaine

où l'hélépole s'embourba. Démétrius

rembarqua, abandonnant son matériel de siège dont le produit

de la vente rapporta trois cents talents de fer et cinq cents talents

de bronze qui servirent à la construction du fameux Colosse -

une des Sept Merveilles du Monde -, œuvre du sculpteur Charès

de Lindos commémorant la victoire des Rhodiens. L'hélépole

aurait servi d'échafaudage pour la construction de cette effigie

du dieu soleil, haute de 30 m.

Avec ses trente mètres de haut, la tour utilisée

à Masada était d'un modèle plus petit : une vingtaine

de mètres lui suffisait pour arriver au niveau des murs, les

dix mètres supplémentaires devant dominer le plateau fortifié,

y compris le mur défensif, pour permettre aux archers mercenaires

de tenir l'ennemi en respect. Une première particularité

peut être déduite de la configuration du terrain : le bélier,

au lieu de se trouver au rez-de-chaussée ou au premier étage

comme ce devait être le cas le plus souvent, devait avoir été

placé aux 2/3. Le film place le bélier tout en haut de

la tour, à l'avant dernier étage, ce qui fait préciser

par Rubrius Gallus que si le bélier, d'abord positionné

à 19 pieds (16)

(5,70 m), est relevé de 8 pieds encore (2,40 m) - et, sur le

modèle réduit, on le voit rapprocher la poutre ferrée

du sommet de la potence où elle se balance - on diminuera d'autant

la hauteur de la rampe qui reste à élever et, ainsi, économiser

8 jours de travail. Dans la logique du film, l'argument est imparable,

puisque le scénario implique que Flavius Silva, devant sous le

délai d'un mois ramener ses troupes à Césarée

en vue d'aller combattre sur le Danube où l'empereur Vespasien

souhaitait les engager, est pressé par le temps. Au juste, on

ne sait trop quelle valeur accorder aux détails techniques que

révèle fort parcimonieusement le dialogue - presque tous

sont inspirés (mais inspirés seulement) - par le

roman d'E.K. Gann. Le spectateur est seulement prié de comprendre

que l'ingénieur romain se livre à des calculs fort

précis pour obtenir un maximum de résultats en économisant

ses moyens. Point, à la ligne.

Ainsi, ce Romain avisé a même calculé

que l'attaque devra être déclenchée le douzième

jour du mois prochain, six heures après l'aurore, car à

ce moment précis et pendant deux heures (voir Le Roman d'E.K.

Gann, 5. [et 4.]

ci-dessus - mais ces précisions ne sont pas dans le téléfilm),

les Zélotes auront le soleil dans les yeux (selon Josèphe,

Masada tomba pendant le printemps 73, le 15e jour du mois de nissan

(avril)). Le Romain médite donc - toujours selon l'exposé

du film - son attaque contre l'escarpement ouest au début de

l'après-midi, lorsque amorçant sa courbe descendante,

le soleil a dépassé la verticale des Zélotes dans

le dos desquels il s'était d'abord élevé, pour

passer derrière la tête des Romains qui leur font

face et, en deux heures, glisser derrière les crêtes bornant

à l'occident le désert de Judée dont le plateau

domine la dépression de la mer Morte...

La tour roulante du film

Ygaël Yadin décrit en deux pages la rampe édifiée

par les Romains, mais ne consacre pas la moindre ligne à la tour

roulante qui l'escalada (17).

Aucun article consulté par nous ne lui prête intérêt

et même le roman d'Ernest K. Gann, dont le scénario du

film est tiré, ne la décrit pas de manière précise,

se bornant à nous laisser voir la rampe d'assaut et le personnel

qui la servit. Quant au roman que consacrera à Masada l'archéologue

Guy Rachet, il s'y intéressera moins encore. Gageons que cette

problématique de la tour roulante ne s'est incorporée

à l'intrigue des Antagonistes que parce que les cinéastes

se trouvèrent dans l'obligation de la reconstituer matériellement,

de lui donner corps. Et de trouver des solutions.

Dans le film, la tour de Rubrius Gallus n'a pas la mobilité

de celle de Démétrius le Poliorcète, qui peut bifurquer

à sa guise : conçue pour grimper la pente, elle ne peut

même pas reculer... Le problème de l'inclinaison de la

rampe à 10° a suggéré au cinéaste une

solution originale, dont nous n'avons d'exemple nulle part ailleurs

: la tour est montée sur crémaillère. Seul

le train des roues épouse l'inclinaison de la rampe - mais la

tour elle-même demeure bien verticale, son assiette étant

compensée d'autant à l'arrière. En cela, vraiment,

le film de Boris Sagal procède de l'archéologie expérimentale...

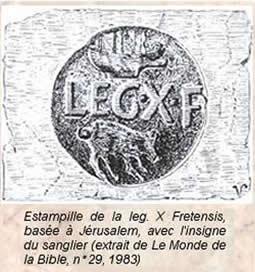

Appendice : La Xe Légion

Au Ier s. de n.E., deux légions bien distinctes

portèrent le numéro dix : la X Fretensis (celle

dont il est question dans Masada/Les Antagonistes) et la X

Gemina, héritières probablement de cette Xe légion

de Jules César (SUÉT., Cæs., 70), la toute

première engagée dans la conquête de la Gaule, pour

refouler les Helvètes, dont il fera sa "cohorte prétorienne".

C'est l'aquilifère (porteur de l'aigle) de la Xe légion

qui, en Grande-Bretagne, montrant l'exemple à ses camarades hésitants,

débarqua le premier au risque de voir l'aigle tomber entre les

mains des Bretons (B.G., IV, 25). Elle est également connue

pour son rôle dans la

mutinerie de 47, contre Jules César, épisode qui a

sans doute inspiré celle du film, mais dont Flavius Josèphe

n'a jamais parlé !

Le grand épigraphiste R. Cagnat (18)

en a esquissé les "biographies" :

-

Legio X Fretensis. Insigne : Taureau,

sanglier (galère). - Aurait combattu, d'après

M. Mommsen, dans la guerre de Sicile contre Sextus Pompée

et aurait tiré son nom de Fretensis du fait

qu'elle aurait eu son camp pendant plusieurs années

sur le rivage du Fretum Siculum ( 19)

: c'est pour cela que certains monuments figurés relatifs

à cette légion portent l'image d'un Neptune,

ou d'une galère. Elle fut envoyée par Auguste

en Syrie. Sous Tibère, en 18, son camp était

à Cyrrhus ( 20).

Son histoire jusqu'en 59 se confond avec celle de la VI

Ferrata. A cette date, Corbulon l'emmena contre les Parthes

et les Arméniens, d'où elle revint à

Cyrrhus. Après avoir calmé la révolte

des Juifs d'Alexandrie, unie à la légion V

Macedonica, elle allait avoir à se mesurer de nouveau

avec eux, dans leur pays même, en Judée. Titus

l'amena, en effet, en 67 à son père Vespasien;

le légat de la légion était alors Trajan,

le [père du] futur empereur. Elle prit part à

la plupart des opérations qui marquèrent la

guerre (prise de Japhta, de Tibériade, de Taricheæ,

de Gamala), jusqu'au jour où Titus l'emmena faire de

siège de Jérusalem; elle établit son

camp sur la montagne des Oliviers. Elle commença par

plier par deux fois devant l'attaque des Juifs; mais elle

se ressaisit bientôt et déploya une grande valeur

dans l'attaque même de la place. Quelques-uns de ses

officiers, et en particulier son légat Larcius Lepidus,

reçurent à l'occasion de cette guerre des décorations

militaires. Le siège terminé, elle demeura campée

aux portes de Jérusalem. De là elle fit encore

quelques opérations, sous Lucilius Bassus, contre la

ville de Machærus, sous Flavius Silva, contre Masada.

Mais son siège était toujours Jérusalem,

comme le prouvent les briques estampillées que l'on

a découvertes autour de cette ville, et des inscriptions

du IIe et du IIIe siècle, de même provenance.

C'est de Judée que partit le détachement qu'elle

envoya, sous le règne de Trajan, contre les Parthes.

Elle prit naturellement une grande part à la guerre

de l'empereur Hadrien contre les Juifs; nous avons, sur une

inscription, le nom d'un de ses centurions qui reçut,

à la suite de la victoire, des récompenses honorifiques.

Dion Cassius lui donne pour province la Palestine. Elle y

séjournait encore au temps de la Notice; son camp était

à Aila (Elath, sur la mer Rouge).

Son nom figure sur les monnaies de Victorin.

-

Legio X Gemina. Insigne : Taureau.

- Légion qui est peut-être la même de la

Xe légion de César, mais qui en tout cas, a

appartenu à l'armée de Lépide ou d'Antoine,

sans qu'il soit possible de décider sous lequel des

deux elle servait. Son surnom fait supposer qu'elle fut formée

par la fusion de deux légions en une.

Lors de sa réorganisation par Auguste, elle fut établie

en Espagne où elle demeura pendant une centaine d'années.

En 69, au dire de Tacite, elle fut sur le point de passer

en Maurétanie pour combattre la révolte du procurateur

Lucceius Albinus; mais la mort de ce gouverneur rendit son

intervention inutile. Après Crémone, de même

que les autres légions d'Espagne, elle reconnut sans

retard Vespasien. On ne sait pas au juste où elle était

fixée pendant cette période; peut-être

partageait-elle le camp de la légion VI Victrix.

En 70, elle fut appelée en Germanie Inférieure.

Elle y figure sur des inscriptions qui datent de la fin du

Ier siècle ou du commencement du IIe. Il semble qu'elle

ait campé d'abord à Arenacum ( 21);

mais bientôt elle se transporta à Noviomagum

( 22), où

elle remplaça la IIe légion. On y a trouvé

le nombreux témoins de son séjour, inscriptions

ou briques estampillées. Sauf la part qu'elle prit

aux combats livrés par Cerialis, on ne peut pas affirmer

qu'elle ait, pendant son séjour en Germanie, fait quelque

expédition sur les confins du Rhin ou ailleurs. Au

moment des guerres Daciques de Trajan, elle était encore

dans la province. Elle passa de là en Pannonie, sous

Trajan, et se fixa dans le camp de Vindobona ( 23),

abandonné par la légion XIII Gemina.

Elle y resta jusqu'à la fin de l'Empire. C'est de là

qu'elle envoya des détachements pour la guerre Parthique

de L. Verus en Asie et pour celle des Marcomans. Plus tard

elle défendit la cause de Gallien. On sait également

qu'elle se conduisit valeureusement pendant la guerre Gothique

de l'empereur Claude II.

La Notice des Dignités nous montre la légion

X Gemina divisée en trois parties : le dépôt

à Vindobona, des liburnarii à Arradona,

et un détachement devenu legio comitatensis

en Orient.

Cette légion reçut les surnoms de Pia Fidelis,

en récompense de la fidélité dont elle

fit preuve lors de la révolte d'Antonius Saturninus

en 89.

On n'a point rencontré son nom sur les monnaies de

Septime Sévère; M. Ritterling admet, cependant,

qu'elle fut des premières à saluer le nouvel

empereur et à combattre pour lui : il n'y aurait, dans

cette absence de documents, qu'un effet du hasard.

|

La réforme des légions sous le Principat

C'est Auguste qui réforma l'armée romaine qu'il constitua

en 25 légions (soit 150.000 hommes et à-peu-près

autant de troupes auxiliaires), en fait 28 avec les XVII, XVIII et XIX,

massacrées par Arminius en +9 et qui ne furent jamais reconstituées.

Elles étaient numérotées de I à

XXII, et non jusqu'à XXV ou XXVIII, car plusieurs se partageaient

le même numéro : il y avait trois III (Augusta, Cyrenaica

et Gallica), deux IIII (Macedonica et Scythica),

deux V (Alaudæ et Macedonica), deux VI (Ferrata

et Victrix) et deux X (Fretensis et Gemina).

J'ignore la raison de ces dédoublements, mais si

je puis me permettre une hypothèse personnelle : j'attribuerais

ces doublets au fait que les triumvirs Octave, Antoine et Lépide

prenant possession des légions de l'armée de Jules César,

qui à la fin de la guerre civile étaient bien plus que

dix, se seraient partagé des contingents de certaines d'entre

elles, qui servirent de noyau à de nouvelles légions envoyées

en Orient ou demeurant en Occident. Chaque légion ayant un génie

propre incarné par l'aigle légionnaire, l'ancienne numérotation

fut conservée telle quelle, peut-être par respect religieux

ou superstitieux (ce qui n'avait pas empêché César

de reconstituer la XIV exterminée à l'Atuatuca, en 54

- toutefois ceci n'exclut pas cela, il se peut qu'ayant préservé

l'essentiel de la XIV, son aigle par exemple, le grand Jules pouvait

se permettre cette résurrection).

Après Dioclétien, on verra du reste ces numérotations

se démultiplier à nouveau, chaque ancienne légion

en générant plusieurs nouvelles (R. Cagnat dénombre

alors dix-huit légions I, onze II, six III etc.).

Suite...

NOTES :

(1) Flavius Josèphe,

notre unique source sur le siège de Massada est muet

quant aux éventuels états d'âme de Silva.

Du reste, la mutinerie de la Xe Légion - qui en réalité

eut lieu 117 ans plus tôt, contre Jules César (en

47) - portait sur des questions de solde et d'inactivité.

Pour les en punir, justement, César fit mine de vouloir

licencier

la Xe et de renvoyer les légionnaires "dans leurs foyers".

La solde et le butin, c'est le gagne-pain, la raison d'être

du soldat professionnel.

Exactement le contraire de ce que raconte le film en montrant

la troupe, lasse de faire la guerre, désireuse d'être

rapatriée en Italie ! L'allusion au mal-être des

GI's engagés au Viêt-nam est évidente, mais

sa transposition dans l'Antiquité abusive ! - Retour

texte

(2) On voit cette cérémonie

contemporaine rajoutée à la version diffusée

sur FR3 en 1997; ces plans faisaient défaut dans celle

exploitée par A2 en 1983. - Retour

texte

(3) Ces légionnaires

qui, quelques semaines plus tôt encore, crucifiaient allégrement

zélotes ou sicaires par centaines. Mais c'était

hors le champ de la caméra ! - Retour

texte

(4) Eléazar n'a

perdu la foi que du fait qu'il a vu le Temple brûler,

chose impensable, inouïe ! - Retour

texte

(5) Les "Zélotes"

(les zélés, les pieux) sont des

intégristes religieux. Les Sicaires, pour leur part,

sont des résistants armés... et parfois des bandits

de grand chemin sans foi ni loi (de sica, "couteau").

- Retour texte

(6) Faut-il conjecturer,

ici "légion" ("cohortes de la IIe et de la IVe légion"),

puisque le texte français indique bien "cohortes"...

? En fait, E.K. Gann insiste bien, un peu plus loin, sur le

fait que c'est la Xe légion qui attaque sur la rampe.

Deux cohortes, soit 1.000/1.200 hommes, c'est beaucoup trop

de monde... Il conviendrait sans doute mieux de lire "deux manipules

de la IIe et de la IVe cohorte" ! - Retour

texte

(7) Ernest K. GANN, Duel

à Massada (The Antagonists, 1970), Stock, 1971 -

rééd. Massada, J'ai lu, n° 1303, 1982,

pp. 291-315. - Retour texte

(8) Yigaël YADIN,

Masada - La dernière citadelle d'Israël (1966),

Jérusalem, Steimatzky's Agency Ltd, 1973, p. 226. - Retour

texte

(9) POLYBE, VIII, 3-7;

TITE-LIVE, XXIV, 33-35; XXV, 23-27; PLUTARQUE, Vie de Marcellus,

13-19. - Retour texte

(10) DIODORE DE SICILE,

XVII, 40-46; ARRIEN, II, 18-24; QUINTE-CURCE, IV, 2-4. - Retour

texte

(11) Pierre DUCREY,

Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Fribourg,

Office du Livre, 1985, p. 175. - Retour

texte

(12) Un peu avant cette

déclaration, dans le même épisode VF, Rubrius

Gallus parle de deux cordes de 1.700 pieds (561 m) chacune"nécessaires

pour actionner le bélier" - en fait, pour

haler la tour porteuse du bélier !

A l'abri de mantelets, deux poulies placées en haut de

l'ouvrage permettent aux esclaves de hisser la tour tout en

restant en retrait derrière elle. Ces haleurs peuvent

éventuellement s'abriter derrière les boucliers

des troupes d'assaut qui, elles aussi, suivent à pied

le "blindé" - lequel ne contient, à l'étage

supérieur, qu'une poignée d'archers syriens chargés

d'en assurer la protection rapprochée, conjointement

au tir des catapultes dont la mission est de tenir en respect

les assiégés qui voudraient riposter. - Retour

texte

(13) VITRUVE, Les

dix livres d'architecture (trad. Claude PERRAULT, 1673 -

revue et corrigée sur les textes latins et présentée

par André DALMAS), Balland, 1979. - Retour

texte

(14) DIODORE, XX, 82-88;

91-100; PLUTARQUE, Vie de Démétrios, 21-22;

VITRUVE, X, 16. - Retour texte

(15) John WARRY, Histoire

des guerres de l'Antiquité, Elsevier-Bordas, 1981,

p. 90. - Retour texte

(16) Par rapport à

quoi ? - Retour texte

(17) Yigaël YADIN,

Masada - La dernière citadelle d'Israël (1966),

Jérusalem, Steimatzky's Agency Ltd, 1973, p. 226. - Retour

texte

(18) R. CAGNAT, s.v.

"legio", in DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des antiquités

grecques & romaines, Hachette, 10 vols, 1877-1903, pp.

1084 et 1085. - Retour texte

(19) Fretum Siculum

: le détroit de Messine. - Retour

texte

(20) Cyrrhus : Nabi

Hun, à 76 km au nord d'Alep, en Syrie. - Retour

texte

(21) Arenacum : Arnhem,

aux Pays-Bas. - Retour texte

(22) Noviomagum : Nimègue,

aux Pays-Bas. - Retour texte

(23) Vindobona : Vienne,

capitale de l'Autriche. - Retour texte

|

|