|

| |

| |

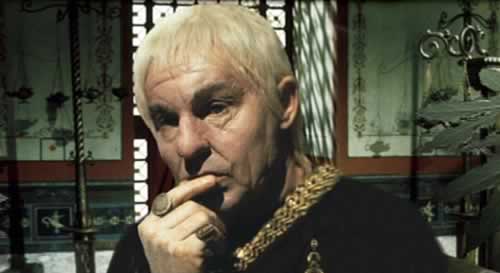

I Claudius

Moi, Claude, empereur

(Herbert Wise, TV BBC 1976)

(Page 1/3)

|

|

| |

|

|

|

| |

Les Grandes Familles...

MÉMOIRE DES JULIO-CLAUDIENS

Depuis longtemps, elle était attendue des afficionados

! La série-culte de la BBC tirée du célèbre

roman de Robert Graves (1934) et mise en scène par Herbert

Wise, Moi, Claude, empereur vient de sortir en VO + VF

chez Antartic Vidéo, dans un superbe coffret en bois, un

collector qui, sur vos rayons, prendra place avec honneur à

côté de Rome

(HBO).

Roman historique modèle du genre (il est de vingt ans antérieur

aux Mémoires d'Hadrien de Marguerite Yourcenar),

dès 1937 Josef

von Sternberg avait voulu porter à l'écran.

Moi, Claude est une saga qui, de la mort

de Marcellus en 23 av. n.E. à l'avènement de Néron

en 54 de n.E., couvre soixante-dix-sept années d'histoire

romaine, soit la naissance de l'Empire - et non sa décadence

comme on peut le lire trop souvent, hélas !, dans les magazines.

La mini-série démarre, donc, sept ans après

la victoire d'Octave-Auguste à Actium. Six ans après

que celui-ci ait, à Rome, célébré

son triomphe sur l'Egypte de Cléopâtre (et de Marc

Antoine), dont les images clôturaient la Seconde Saison

de la superbe série HBO. Nous restons donc en pays de connaissances,

retrouvant certains personnages historiques comme Octavien - désormais

Auguste - qui a pris de la bouteille, sa sœur Octavia, son

épouse Livia (bien sûr) et son fidèle Marcus

Agrippa avec lesquels nous allons refaire un bout de conduite

dans le lent cheminement de leur vie domestique, les affres de

leurs concupiscences et de leurs jalousies - de leurs amours et

de leurs haines. |

| |

|

| |

En somme, Moi,

Claude... est la continuation de Rome (HBO). Gardons-nous

cependant d'espérer y retrouver une continuité de

ton. Rome (HBO) se voulait provocatrice et réaliste

jusque dans les détails les plus sordides de la cruauté

ou de la sexualité. Rien de tout cela dans Moi, Claude...

qui est plutôt un sitcom entièrement tourné

en studio - superbes reconstitutions des intérieurs romains,

soit dit en passant - et qui a même réussi à

sucrer les rares scènes de combats de gladiateurs, que

l'on ne perçoit qu'en son off, la caméra

se contentant de filmer la loge impériale et ceux qui s'y

trouvent (ép. 1, 4 et 10). Les rares scènes dénudées

restent sages : nudité intégrale, mais filmée

de dos, de Drusilla suppliciée par son frère, ou

de Messaline et son amant Mnester. Agrippina, les vêtements

lacérés, battue à coups de cep de vigne de

la main même de Tibère. Le «viol» de

Livilla par Postumus nous laisse entrevoir un sein charmant...

Savourons quand même la joute oratoire qui oppose la prostituée

Scylla à Messaline dans un concours d'abattage. Scylla

exige d'être payée pour ses prestations. «Ce

qui est pour toi un passe-temps est, pour moi, un métier.

Moi, mon passe-temps, c'est le jardinage !» La vénale

Scylla perdra le concours - ah ! ces amateurs ! tous des gâches-métier

- mais gagnera des sesterces. Quant à la bénévole

Messaline, triomphante mais toujours insatisfaite, elle s'en retournera

dans son cubiculum, le «con encore roide» comme

disait Alfred Jarry, attentif lecteur de Juvénal.

Notons que la minisérie, point bégueule, montre

- en 1976, tout de même - desembrassements de mâles

homosexuels dans la scène du palais de Caligula transformé

en lupanar. D'aucun brave téléspectateur de la BBC

nationale a dû bondir de son rocking chair en s'exclamant :

«Good Lord ! Shocking !». L'évocation

des sortilèges entourant l'empoisonnement de Germanicus,

images à l'appui, est anthologique et directement tirée

du roman : chiens noirs sacrifiés à Hécate,

bébé nu et putréfié le front orné

de cornes, cadavres de chat, etc. (ép. 6) (cf.

R. Graves, Moi, Claude, NRF, 1964, pp. 187-188).

Le seul détail un peu trivial consiste, dans les premières

images du sixième épisode, qui découvrent

Claude vidant son pot de chambre puis se troussant sur les latrines,

où on va le retrouve juste avant le générique

de fin. «Même Tintin fait caca !», rappelait

Tibet (1).

La caméra de Rome (HBO) aimait à s'attarder

dans les quartiers interlopes de la Subure, à suivre le

parcours des gens du peuple parallèlement à celui

des protagonistes historiques. Au contraire, celle de Moi,

Claude... ne décrochera guère du Palatin (2),

ne fréquentant que du beau linge, les aristocrates des

versions latines dûment catalogués dans les fichiers

du boulevard Raspail - au Gotha des Belles-Lettres. C'est que

trente années de télévision, l'immensité

de l'Atlantique et quelques millions de dollars de budget séparent

la série britannique de 1976 de l'américaine de

2005, déterminant des choix. Déception, alors ?

Oncque nenni ! Certainement pas ! Dans Moi, Claude... les

événements dramatiques s'enchaînent et s'enchevêtrent

avec la même ponctualité que dans Rome (HBO).

Passé un générique musical insolitement dominé

par une trompette très jazzy, on conspire, on se cocufie,

on se trahit, on manipule surtout. Bref : on s'empoisonne la vie

et de douleur on se tord les bras. Les suicides par le glaive

ou le poignard, les exécutions sommaires au fond d'un cachot

y sont pléthore - au point de faire rougir de honte l'empoisonneuse

Livia, qui pourtant ne ménage pas sa peine.

Le ressort de cette saga, en somme, c'est le drame de l'Empereur

Auguste qui n'a pas d'héritier mâle pour continuer

son œuvre. Qui lui succédera à la tête

de l'Empire romain ? Son gendre, le jeune Marcellus

? Il meurt en -23. Drusus

(I), son fils adoptif, ou peut-être naturel ? Il est victime

d'un «accident» en Germanie en -9. Les fils de sa

fille Julia, Gaius et

Lucius, les «Princes de la Jeunesse» ? Lucius

décède en +2, Gaius en +4. Considéré

comme malade mental, leur frère Postumus

est écarté, exilé, et finalement exécuté

(+14). Tous meurent, les uns après les autres. Seul subsiste

Tibère, le fils de Livia...

|

| |

|

M. Claudius Marcellus (Christopher

Guard). Au sixième livre de l'Enéide,

Enée descendu aux Enfers rencontre les âmes

des héros à venir. «Toi, tu seras

Marcellus.» Mais le Destin opposera un cruel démenti

à la prophétie que le Poète de Mantoue

avait cru courtisan de faire. Marcellus mourra à

19 ans sans avoir eu l'occasion de tenir les promesses auquel

un brillant avenir le destinait. Moi, Claude... en

fait un jeune homme fort arrogant. Ah ! bouillante jeunesse...

|

|

| |

La succession d'Auguste

(† +14)

Dans cette famille échangiste que fut celle des Julio-Claudiens,

l'on s'adopte, se divorce et se remarie entre soi. Auguste cherche

à léguer son empire à quelqu'un qui lui serait

le plus proche possible par le sang.

Née d'un premier mariage avec Scribonia, sa fille Julie

(-39 à +14) fut l'instrument de cette politique et mariée

trois fois : en -25 avec Marcellus, en -21 avec Agrippa, en -11

avec Tibère. Un petit rappel : |

| 1) |

Le premier héritier potentiel d'Auguste fut son neveu

Marcellus (-43 à -23), le fils de sa sœur

Octavie. Agé de 18 ans, il épousa Julie en -25,

mais mourut deux ans après. C'est de lui que Virgile

vante les promesses qui ne demandaient qu'à s'épanouir,

promesses hélas fauchées à la fleur de

l'âge (VIRG., En., VI, 883).

(La minisérie

en fait un jeune loup, un être fat qui se moque bien

de l'expérience acquise par ses aînés.

Pour l'avoir étudiée dans les livres, il connaît

la bataille d'Actium mieux que Marcus Agrippa qui l'a remportée

! Conflit des générations. Clin d'œil aux

téléspectateurs, surtout.) |

| 2) |

Au début de l'an -23 - donc, du vivant de Marcellus,

qui ne décédera que fin de la même année

-, Auguste gravement malade a confié son sceau personnel

à son ami et collaborateur Agrippa, qui ne tardera

pas à épouser Julie, fraîchement veuve

de Marcellus, ce qui fera de lui le second personnage de l'Empire.

Agrippa s'éteindra en -12, soit vingt-six ans avant

Auguste. Indubitablement, il n'aurait pas été

le successeur rêvé !

|

|

| |

|

Gaius (Earl Rhodes) et Lucius Cæsar

(Russel Lewis), les «Princes de la Jeunesse».

A eux aussi, l'avenir souriait... |

|

| |

| 3) |

Les deux petit-fils d'Auguste : Gaius César

(-20 à +4) et Lucius César (-17 à

+2), qui sont les fils d'Agrippa et de Julie - laquelle donna

encore à Agrippa deux filles, Julia Minor [Julilla,

dans le roman] et Agrippina Major (Agrippine l'Aînée,

la grand-mère de Néron) et un troisième

fils né après le décès de son

père, Agrippa Postumus. Mais Gaius (3)

et Lucius César, les «Princes de la Jeunesse»,

mourront très jeunes, respectivement à 24 et

19 ans. |

| 4) |

Son beau-fils Drusus (I) (-38 à -9), fils

de Livie et frère cadet de Tibère, tous deux

nés d'un premier lit de leur mère.

Livie était enceinte de lui de six mois lorsque Octave-Auguste

la suborna.

Toutefois, Drusus - qui n'arrivait qu'en seconde ligne après

Gaius et Lucius César - mourra avant eux. |

| 5) |

Son fils adoptif Agrippa Postumus. Fils de Marcus

Agrippa et de Julie, Agrippa Post(h)umus naquit en -12, après

le décès de son père comme le rappelle

son surnom. Il sera adopté par le Prince en +4, en

même temps que Tibère. Considéré

comme arriéré mental, Postumus est bientôt

écarté des affaires de l'Etat, exilé

dans l'île de Planasie en +7, et à la mort d'Auguste

assassiné (en +14). |

| 6) |

Son beau-fils et fils adoptif Tibère, issu

d'un premier lit de Livie (-57 à +29).

Etant apparu qu'Agrippa Postumus n'aurait probablement aucune

des compétences intellectuelles requises pour devenir

«Prince» à la place du Prince, Auguste

rappela Tibère aux affaires et, «dans l'intérêt

de l'Etat», l'adopta en même temps que Postumus,

le contraignant en outre à adopter son neveu Germanicus

(4)

qui devient donc, lui-aussi, successible à la chaise

curule du «Premier des Sénateurs».

Epoux de Julie en -11, Tibère était censé

n'être qu'un «empereur de remplacement»

en cas de défaillance d'Agrippa Postumus. Ce qui arriva. |

|

| |

Dans cette conjoncture,

Livia «roulait» pour son fils Tibère, qu'elle

poussait vers le «trône impérial»; mais

Auguste n'aimait pas Tibère, qu'il trouvait renfermé

et sournois.

Il faut se rappeler que

Livia avait d'abord été la femme d'un ancien partisan

de Pompée, puis d'Antoine repenti, Tiberius Claudius Nero.

S'étant épris d'elle, Auguste l'enleva à

son époux en échange de son amnistie. A ce moment

là, Livia avait déjà un fils nommé,

comme son père, Tiberius Claudius Nero (notre Tibère)

et en attendait un second, Decimus Claudius Nero Drusus. Auguste

privilégiera toujours Drusus,

né trois jours avant leur mariage et qui était peut-être

de lui (5).

Alors que Livia préférait son fils aîné.

Les deux frères

s'aimaient, et étaient d'excellents généraux

qui soumirent l'un, Drusus, la Germanie, l'autre, Tibère,

la Pannonie et l'Illyrie. Et Drusus aura pour fils un autre excellent

général, Germanicus,

dont son oncle Tibère, à en croire Tacite, semble

avoir jalousé les prouesses militaires.

|

| |

|

Auguste (Brian Blessed)

est maintenant le maître de Rome. Il a réuni

entre ses mains tous les pouvoirs qui font de lui un empereur

(au sens moderne du terme) sans en avoir le titre, dirigeant

une république qui n'en a plus que le nom. Une tranche

de sa vie rarement traitée à l'écran... |

|

| |

|

Le

second ressort de la série BBC consiste dans le double

mécanisme des mères-ambitieuses-à-la-place-de-leur-lourdaud-de-fils

: Livia pour Tibère, dans la première partie; Agrippin(ill)a

pour Néron, dans la seconde. Les empereurs Auguste,

puis Claude en mourront.

Au long des sept premiers épisodes, l'Impératrice

Livia apparaît

comme une sorte d'égérie du mal, l'instigatrice

de tous les malheurs familiaux qui déciment l'entourage

d'Auguste. C'est elle qui a empoisonné Marcellus en feignant

de le soigner; suscité la disgrâce de Julia envoyée

en exil; délégué son «médecin»

Musa à Drusus, qui ne se remettra jamais d'une malheureuse

chute de cheval (6);

commandité les assassinats de Gaius, Lucius, puis Germanicus;

favorisé l'adultère de Livilla avec Postumus afin

de le faire envoyer en exil dans une île déserte,

où il mourra... après avoir répandu du poison

sur les figues d'Auguste. Quelque part, Moi, Claude...

n'est pas sans faire songer - tant par la modestie de ses moyens

que par la qualité de sa mise en scène - à

la magnifique saga télévisuelle française

de Claude Barma, Les Rois Maudits, d'après le roman

de Maurice Druon. Telle la mygale, elle a patiemment tissé

la toile où se sont englués tous ceux qui faisaient

de l'ombre à son fils chéri Tibère, à

travers qui elle aurait espéré régner mieux

qu'avec son empereur de mari. Livia est vraiment la figure centrale

de la saga, son pôle négatif, une hyperactive en

tout point opposée au contemplatif narrateur Claude, son

bouffon. A côté d'elle, faisant presque figure de

has been, un Auguste

qui a pris de la bouteille et qui, se souvenant de ses frasques

de jeunesse, n'en est pas moins obsédé par l'idée

de la nécessité d'un redressement moral du monde

romain décimé et corrompu par plus d'un demi-siècle

de guerre civile. Moralité et natalité sont ses

deux obsessions. Brian Blessed campe à l'écran une

tranche de vie d'un personnage qui était plus familier

des spectateurs en tant qu'Octavien, l'éternel Père-Fouettard,

tristounet persécuteur des illicites amours d'Antoine et

Cléopâtre, tant de fois portées à l'écran.

Quelque part, sans doute, Auguste doit entretenir la nostalgie

des Romains de l'ancienne république, et de leurs vertus.

Mais celle-ci s'est elle-même sabordée au cours de

trois guerres civiles. Aussi Auguste entend-il la réformer

et - tout en gardant certaines apparences républicaines

- installer un pouvoir fort, le Principat, et asseoir sa dynastie.

C'est une des bizarreries du roman de Robert Graves que d'avoir

voulu faire de Claude un potentiel restaurateur de la république,

lui qui gouverna à travers ses affranchis !

|

| |

|

Drusus

(Ian Ogilvy, qui prit la succession de Roger Moore dans

le rôle de Simon Templar, «Le Saint»),

le fils cadet de Livia, le conquérant de la Magna

Germania, repoussa vers l'Elbe la frontière

de l'Empire. Selon Robert Graves, il aurait toutefois eu

le tort de croire en la restauration de la république... |

|

| |

Brillant général

romain, le fils cadet de Livia, Drusus

est un idéaliste qui croit à l'inéluctable

rétablissement de la République - conviction qu'il

semble avoir transmise à son idiot de rejeton, Claude,

ainsi quà Germanicus. Aussi son ambitieuse de mère

a-t-elle reporté son affection sur son aîné

Tibère,

plus soumis et conformiste, qu'elle mène par le bout du

nez - le genre de dadais que toute mère, semble-t-il, aimerait

avoir pour progéniture ? Elle l'a contraint à divorcer

de la femme qu'il aime, la maigre Vipsania dont les formes doivent

lui rappeler celles d'un garçon («car Tibère

a des goûts spéciaux», révèle

sa seconde épouse), pour épouser cette «grosse

vache» de Julia, la fille d'Auguste, et ainsi se rapprocher

du pouvoir.

Peut-on imaginer plus

grand contraste que l'abîme séparant l'amorale et

«généreuse» Julia

et son amie et - à présent - belle-sœur, Antonia

la Jeune ? A défaut d'un improbable métro romain,

voici 2.000 ans, on peut dire que seul le char de Ben Hur ne lui

avait pas encore passé dessus : les Ælius Sextus

Balbus, les Marcus Volusius Satyricus, les Publius Norbanus Flaccus,

et même des esclaves africains tel Gershom - sans compter

les petits ambitieux sans fortune comme ce Plautius que Livia

saura retourner contre sa belle-fille. A sa décharge, reconnaissons

que son père, l'empereur, faute d'avoir un héritier

mâle de son sang, l'avait sans scrupule utilisée

pour avoir un gendre politiquement capable, et des petits-fils.

La couche de Julia était donc un lieu stratégique

pour les ambitieux, la forteresse-clef de l'Empire romain, pour

qui arriverait à l'occuper.

Nièce d'Auguste, Antonia

la Jeune était d'une toute autre trempe. La fille

d'Octavie et de Marc Antoine, était si sérieuse

et pondérée qu'en sa présence, aux thermes,

Julia elle-même reconnaissait n'oser se mettre nue comme

elle en avait pourtant l'habitude [ép. 3].

Si elle eut la joie d'être la mère d'un brillant

général, Germanicus, Antonia connut aussi l'affliction

d'avoir mis au monde cette sotte de Livilla

et cet imbécile de Clo-Clo-Claude... Livilla trompera son

époux Castor

avec Postumus d'abord, avec l'infâme Séjan

ensuite. Manipulée par Livia, elle trahira son amant Postumus

en l'accusant de l'avoir violée et le fera exiler, puis

- son oncle et beau-père Tibère empereur - elle

empoisonnera son mari, afin de favoriser les ambitions de Séjan.

En digne romaine, Antonia cloîtrera dans sa chambre sa fille

et l'y laissera mourir de faim. Puis elle dénoncera à

son beau-frère le véritable assassin de son fils

unique, et, pour le préfet du prétoire, l'homme

le plus puissant de l'Empire après l'empereur, ce sera

la chute. Alors Antonia - vengée, mais lasse - pourra se

donner la mort. En paix.

|

| |

|

Dragon des vertus romaines,

Antonia la Jeune (Margaret Tyzack) est la maman de «Clo-Clo».

Aux thermes,

elle ne se départit jamais de sa serviette, même

lorsqu'elle s'abandonne aux paumes expertes de la masseuse.

La guillerette Julia en est très impressionnée... |

|

| |

Nous

reviendrons sur le personnage historique de Claude,

mais touchons encore deux mots à propos du personnage romanesque-filmique.

Claude est la honte de la famille; Livia, guère charitable,

dira : «Ce garçon aurait dû être abandonné

dès sa naissance.» «Ces barbaries n'ont plus

cours de nos jours», lui rétorquera Auguste qui

a finit par prendre en sympathie le jeune maladroit.

Les jeunes gens de l'impériale famille

sont élevés ensemble. Il y a les enfants de Drusus

et d'Antonia - Germanicus, Livilla et Claude

-, ceux de Julia et de feu Marcus Agrippa - Agrippina Major

et Agrippa Postumus (7)

- et, enfin, «Castor», issu du premier lit

de Tibère avec Vipsania. Germanicus taquine Agrippina en

lui jetant du sable : ils finiront par se marier. Livilla s'entend

très bien avec Castor, mais est harcelée par les

gamineries de Postumus : elle épousera Castor et aura Postumus

pour amant, mais les trahira l'un et l'autre. Tragique destinée

que celle des Julio-Claudiens dont le scénariste reconstitue

la trame par petites touches subtiles - c'est au cours de la même

séquence qu'un aigle (8)

abandonnera sa proie sur les genoux de Claude l'idiot : un petit

loup, tout ensanglanté et apeuré. Le symbole de

Rome exténuée par la «folie» des «monstres

sanguinaires» qui vont la diriger de +14 à +41.

|

|

|

Claude, l'empereur malgré

lui, est interprété par Derek Jacobi, qui

vingt-cinq ans plus tard réendossera la toge pour

incarner le sénateur Gracchus, chef de l'opposition,

dans Gladiator de Ridley Scott

|

|

| |

«Clo-Clo-Clo-Claude...»

Le fil conducteur de la série est le regard innocent du

plus contemplatif des membres de la famille julio-claudienne :

le jeune Claude (10 av. n.E.-54 de n.E.), maintenant âgé.

Claude, qui de sa propre famille - en l'occurrence, son épouse

Agrippin(ill)a - sent venir la mort, est l'auteur de ces «mémoires».

Toute sa vie, il s'est fait passer pour idiot et insignifiant,

afin d'échapper à cette sorte de mortelle malédiction

qui semble peser sur les Julio-Claudiens. D'abord spontanément;

ensuite avec application ainsi que l'historien C. Asinius Pollion,

puis son cousin Postumus le lui ont vivement conseillé

(ép. 4). Ahuri. Maladroit. Gaffeur. Bafouilleur. Alcoolique.

Du moins, jusqu'à ce que faute de protagonistes encore

vivants, il soit à son tour choisi pour le périlleux

exercice du pouvoir.

Claude était le troisième enfant

de Drusus (I) et

d'Antonia la Jeune.

Son frère aîné était le grand Germanicus

- l'archétype du parfait général romain,

brillant et charmeur. Venait ensuite une sœur, Livilla.

Claude était la troisième roue du char. Une erreur

de la nature, qui aura pour neveu et nièce Caligula,

l'empereur dément, et Agrippin(ill)a,

la mère de l'Empereur Néron.

Fils du frère de Tibère,

le pauvre Tiberius Claudius Nero Cæsar Germanicus etc. fut

proclamé empereur à la mort de son neveu Caligula,

lequel par jeu l'avait associé à son règne

comme co-consul.

Quel danger pouvait bien représenter cet handicapé

insignifiant ? Boiteux, bègue et épileptique, mais

érudit et grand expert en civilisation étrusque,

Claude le «rat de bibliothèque» était

d'un caractère faible et irresponsable. Il se laissa gouverner

par sa femme Messaline et - surtout - par ses affranchis Pallas

et Narcisse. Mais aussi, il rétablit les finances publiques,

agrandit le port d'Ostie, consolida les frontières de l'Empire,

réduisit la Thrace en province romaine et conquit la Bretagne

méridionale (ce que César ni Caligula n'avaient

réussi).

Excédé par les débauches de son épouse

Messaline, il la fit mettre à mort et épousa Agrippine

la Jeune (Agrippinilla, dans le roman). Habile, celle-ci lui fit

adopter pour héritier son fils Néron, né

d'un premier lit. Ainsi déposséda-t-il indirectement

son propre fils Britannicus,

issu de son union avec Messaline.

|

|

|

Livia en son boudoir. Des intérieurs

romains particulièrement soignés |

|

| |

La reconstitution BBC

Même si focalisée sur des querelles dynastico-ménagères,

la minisérie offre un tableau assez pertinent des premières

années de l'empire romain. Sans viser au monumental, les

décors des intérieurs patriciens sont superbement

restitués, et les personnages féminins très

éloignés de l'effronterie hollywoodo-cinecittienne

habituelle. Sauf quelques glamoureuses écervelées

comme Messaline, matrones et jeunes filles portent sagement la

tunica jusqu'au cou, puis par-dessus - plus échancrée

- la stola et, à la ville, la palla. Moi, Claude,

empereur, c'est quelque part les toiles d'Alma-Tadema qui

reprennent vie.

Bien sûr, nous sommes à la télévision,

et les contraintes budgétaires sont manifestes. Comme au

théâtre, ce sont des messagers qui viennent raconter

les scènes spectaculaires too much expensive que

la production n'avait pas les moyens de se permettre (le naufrage

de Lucius, le désastre de Varus pourtant rapporté

avec beaucoup de détails,

la conquête de la Bretagne par Claude, etc.).

Certaines notations sont cependant savoureuses,

ainsi lorsque Livia vient haranguer les gladiateurs qui vont se

produire à l'occasion des jeux funèbres de Drusus,

elle se comporte en cliente exigeante, qui en veut pour son argent

: pas de chiqué, pas d'embrassades «féroces»

comme cela se produit depuis quelques temps, pas de sang caché

dans des vessies de porc... «Vous n'êtes que des

bons à rien (...). Je promets aux survivants de substantielles

rémunérations, et des funérailles correctes

pour les morts.»

Il fallait s'y attendre : une pareille

reconstitution exigeait - d'abord du romancier (R. Graves), puis

du scénariste (J. Pulman) - de prendre avec l'Histoire

quelques libertés narratives. Ainsi de Gaius et Lucius

ce fut Lucius qui le premier décéda (+2), puis Gaius

(+4) - le contraire dans la mini-série (ép. 4).

De même, si les relations entre Caligula et sa sœur

préférée Drusilla

étaient peut-être troubles, celui-ci - autant qu'on

sache - ne l'assassina point, moins encore au cours du rituel

sado-masochiste auquel nous donne à assister le neuvième

épisode (cf. critiques).

Rien ne démontre non plus que Claude aspira jamais à

rétablir la république, lui qui s'en remettait à

des affranchis pour la gestion des affaires de l'Etat ! Mais la

plus grande liberté, à proprement parler, réside

sans doute dans la thèse de Robert Graves, à savoir

que ce serait l'impératrice Livia

elle-même, qui manigança la mort de tous les potentiels

prétendants à la succession d'Auguste. C'est là,

historiquement, le principal reproche que l'on puisse adresser

à Robert Graves. Bien sûr, scénaristiquement

c'était - au contraire - très fort ! Et il faut

complimenter Jack Pulman d'avoir su si bien synthétiser

le roman original, ces «mémoires de Claude»

qui étaient tout sauf linéaires.

|

| |

|

Livia (Siân Phillips), l'archi-méchante,

va jouer à la roulette-russe avec tout le casting

de la mini-série

|

|

|

BIBLIOGRAPHIE

Le romancier : Robert Graves (1895-1985)

Poète et romancier britannique d'origine française,

Robert Ranke Graves est né le 24 juillet 1895 à

Wimbledon (Angleterre) et décédé le 6 décembre

1985 à Deia (île de Majorque, Espagne), où

il s'était retiré.

Il a servi pendant la guerre de 1914 comme capitaine d'infanterie.

Marié deux fois et père de sept enfants, il a occupé

pendant de nombreuses années une chaire de poésie

à l'Université d'Oxford.

Il est surtout connu pour sa biographie historique

Moi, Claude... Mais il a aussi publié en 1929 ses

souvenirs de la Première Guerre mondiale, Goodbye to

All That.

Poète et essayiste, disciple de J.G. Frazer, Graves a renouvelé

l'étude et la connaissance des mythes. Sa profonde connaissance

des mythologies européennes lui a permis de rédiger

de nombreux ouvrages, dont deux en particulier font figure de

références dans leurs domaines respectifs: La

Déesse Blanche (aujourd'hui rééditée

sous le titre Les mythes celtes), et Les mythes grecs.

Il a également écrit de nombreux romans historiques,

La Toison d'or, notamment, ainsi qu'une biographie du colonel

T.E. Lawrence, Lawrence et les Arabes. Le culte d'une Grande

Déesse Mère et d'un passé matriarcal obsède

son œuvre. Aussi est-il parfois cité comme coscénariste

des Amazones de Terence Young (1973), comédie malicieuse

et parfois coquine sur la guerre des sexes et le matriarcat dans

la mythologie grecque.

Bibliographie française succincte

(Par ordre chronologique de l'édition anglaise.) |

| — |

Lawrence et les Arabes (Lawrence and the Arabs.

London: Jonathan Cape, 1927; as Lawrence and the Arabian

Adventure. New York: Doubleday, 1928), Gallimard-N.R.F.,

1933, 1948; (préface et chronologie Roger Stéphane

- suivi d'une sélection de lettres de T.E. Lawrence),

Payot, coll. «Voyageurs Payot», 1990, 319 p. (trad.

Jeanne Roussel) [biographie]; |

| — |

-Moi, Claude, empereur (I, Claudius : from the

autobiography of Tiberius Claudius emperor of the Romans.

London: Arthur Barker, 1934; New York: Smith & Haas, 1934

- Claudius the God and his Wife Messalina. London:

Arthur Barker, 1934; New York: Smith & Haas, 1935), Plon,

1939; rééd. Gallimard-NRF, 1964, 1 vol. (9),

357 p.; [à l'occasion de la sortie de la série-TV

:] rééd. Gallimard-NRF en trois volumes : I.

Moi, Claude, 1978, 343 p. (trad. angl. Mme Rémond-Pairault);

II. Claude, empereur malgré lui, 1978, 255 p.

(trad. Paule Guivarch, Janine Hérisson & Marie-Lise

Marlière); III. Le divin Claude et sa femme Messaline,

1978, 290 p. (trad. Paule Guivarch, Janine Hérisson

& Marie-Lise Marlière) [roman]; |

| — |

Le comte Bélisaire (Count Belisarius.

London: Cassell, 1938: Random House, New York, 1938), 1ère

éd. française [?], 1966; rééd.

Flammarion, 1987, 413 p. (trad. angl. Michel Courtois-Fourcy)

[roman];

|

| — |

L'épouse de Monsieur Milton (The Story

of Marie Powell: Wife to Mr. Milton. London: Cassell,

1943; as Wife to Mr Milton: The Story of Marie Powell.

New York: Creative Age Press, 1944), L'Age d'Homme [roman]; |

| — |

La Toison d'or (The Golden Fleece. London:

Cassell, 1944; as Hercules, My Shipmate. New York:

Creative Age Press, 1945), Gallimard, coll. «L'histoire

fabuleuse», 1964, 546 p. (trad. angl. A. Der Nersessian)

[roman]; |

| — |

King Jesus (King Jesus. New York: Creative

Age Press, 1946; London: Cassell, 1946), Stock, coll. «Nouveau

Cabinet Cosmopolite», 1993, 572 p. (trad. angl. Claude

Seban) [roman]; |

|

| |

|

La traduction française

de cette vie de Jésus revisitée à la

lueur du substrat matriarcal des religions sémitiques,

a conservé tel quel le titre anglais |

|

| |

| — |

La Déesse Blanche. Un mythe poétique expliqué

par l'histoire (The White Goddess. London: Faber

& Faber, 1948; New York: Creative Age Press, 1948; rev.,

London: Faber & Faber, 1952, 1961; New York: Alfred. A.

Knopf, 1958), Editions du Rocher, coll. «Gnose»,

1979, 583 p. (trad. Guy Trévoux); rééd.

Les mythes celtes, la déesse blanche, Editions

du Rocher, 1989 [essai]; |

| — |

Les Mythes grecs (The Greek Myths. London:

Penguin, 1955; Baltimore: Penguin, 1955), 1958; Fayard, 1967,

666 p. (trad. Mounir Hafez) [essai]; |

| — |

(avec Raphael PATAI) Les Mythes hébreux (Hebrew

Myths. The Book of Genesis. New York: Doubleday, 1964;

London: Cassell, 1964), Fayard, 1987, 294 p. (trad. Jean-Paul

Landais) [essai]. |

|

| |

(Sa bibliographie

anglaise sur Wikipedia.)

Le roman : Moi, Claude, empereur (1934)

Voici les quatrièmes plats de couverture de la réédition

NRF.

I. Moi, Claude

Tibère Claude, «Claude l'avorton», comme

l'appelait sa mère, Claude qui boite et bégaie,

prend ici la parole et, à la veille d'être empereur,

fait le bilan de son existence.

Enfant souffreteux et

mal aimé, délicat et sensible, il est le canard

boiteux de la famille. Historien en chambre, il gagne par son

érudition et son équilibre les faveurs d'Auguste

et de Livie, sa grand-mère, qui en fait un prêtre

de Mars. Mais il est si sensible qu'il s'évanouit à

la vue du sang au cours d'un combat de gladiateurs.

A treize ans il rencontre,

au jardin de Salluste, Camille qui en a onze. Ils s'éprennent

l'un de l'autre et veulent se fiancer, mais Livie fait tuer la

jeune fille d'un coup d'épingle empoisonnée et force

Claude à épouser un Hercule femelle de seize ans,

la robuste Urgulanille qui le déteste. Il s'en sépare

bientôt pour épouser Ælia, la nièce

de Séjan (10).

Tibère, son oncle, vieux beau cupide, qui préfère

à ses devoirs d'empereur les délices de sa résidence

de Capri, le contraint à la répudier. Lorsque Tibère

meurt, par abus des aphrodisiaques, c'est son fils adoptif, Caligula,

qui lui succède : mégalomane, sanguinaire, dépravé,

il se fait déifier de son vivant, nomme son cheval consul,

dilapide le trésor public et tente de le renflouer en prostituant

ses sœurs. Peu de temps avant de se faire assassiner, Caligula

trouve plaisant de jeter la belle Messaline, âgée

de dix-sept ans, dans les bras de Claude, alors quinquagénaire,

qui s'éprend éperdument d'elle.

Comment cet intellectuel

perspicace et sarcastique, et pourtant débonnaire, a-t-il

pu survivre au règne de trois empereurs prêts à

supprimer quiconque portait ombrage à leur pouvoir ? Comment

a-t-il pu échapper à tant de pièges et de

meurtres pour hériter finalement d'une couronne qu'il ne

désirait pas ? Historien animé d'un impitoyable

souci de vérité, Claude nous dévoile sur

l'Empire et sur Rome des intrigues à faire frémir.

|

| |

|

A gauche l'édition NRF de 1964,

à droite les trois volumes de 1978 |

|

| |

II. Claude,

empereur malgré lui

En 41 après Jésus-Christ, Caligula est assassiné.

Claude, son oncle, découvert par les soldats mal caché

derrière un rideau, se retrouve sur le trône. Il

a cinquante et un ans. Boiteux, dur d'oreille, inadapté,

il est la risée de Rome. C'est un rat de bibliothèque

qui se passerait bien de l'honneur qu'on lui fait. Mais il n'a

pas le choix. Heureusement, Hérode Agrippa, le neveu du

grand Hérode de l'Evangile, son ancien compagnon d'études,

est là pour lui dispenser ses conseils. Un portrait savoureux

d'Hérode nous le montre astucieux, retors, sagace, affairiste,

truqueur, mais fidèle en amitié.

Claude est républicain

dans l'âme. Il gouverne contraint et forcé et, malgré

sa naïveté, son ignorance des arcanes du pouvoir,

il va réorganiser les finances, reconstituer le trésor

public dilapidé par les extravagances de Tibère

et de Caligula, réprimer les abus et les corruptions, supprimer

les pots-de-vin. Il se soucie du bien-être de Rome, fait

édifier des aqueducs, aménager le port d'Ostie,

pour permettre le ravitaillement des Romains en toute saison.

Soucieux de la stabilité de l'Empire, il contient sur les

rives du Rhin les tribus germaniques en effervescence.

Mais ces accomplissements

pèsent lourdement sur sa vie, il ne rêve que d'échapper

aux contraintes du pouvoir et de restaurer la République.

III. Le Divin Claude et sa femme Messaline

Dans ce dernier volet des mémoires de l'Empereur Claude,

nous le voyons céder peu à peu à la griserie

du pouvoir. Il entreprend la conquête de l'Angleterre. La

guerre de chars attelés à des poneys, menée

par les Bretons, le déroute d'abord, mais il a tôt

fait d'adapter son armement et ses méthodes de combat à

ces tactiques guerrières qui lui sont inconnues. Sa victoire

le rend populaire et Rome lui fait un triomphe.

Messaline, sa troisième

épouse, le mène par le bout du nez. Aveuglé

par la passion, il sera le dernier à apprendre les débordements

et les indélicatesses de sa femme : trafic de droit de

cité, de titres de sénateur, de monopoles commerciaux.

Non contente de se refuser à lui, elle se vautre dans le

stupre avec une audace confondante. C'est la vieille maîtresse

de Claude, Calpurnia, ancienne prostituée au grand cœur,

qui lui ouvrira les yeux sur l'atmosphère de corruption

qui règne autour de lui à son insu. Mais Claude

ne se consolera pas de l'exécution de Messaline, à

laquelle il n'a pu ni voulu s'opposer. Pour sa perte, il épousera

Agrippine, qui lui réservera le sort que l'on sait.

Avec un parti pris

avoué d'anachronisme, Robert Graves fait revivre cette

période des débuts de l'ère chrétienne

comme s'il s'agissait d'un épisode de l'histoire moderne.

Le parallèle entre l'Antiquité et l'actualité

est sous-jacent tout au long de l'ouvrage. Certes, les mœurs

ont changé à bien des égards, mais les hommes,

eux, demeurent tels qu'ils ont toujours été : intègres

ou rusés, lâches ou courageux, avides de pouvoir

ou d'argent, pervers, glorieux. Ce journal imaginaire, fondé

sur une scrupuleuse documentation historique, est aussi passionnant

qu'un roman, aussi vivant que le reportage d'un témoin

oculaire. Il laisse du divin Claude l'image humaine, trop humaine

d'une destinée intemporelle.

|

| Suite… |

NOTES :

(1) Crobard griffonné sur une

serviette de restaurant glissé à Jacques Martin,

à l'occasion d'une homélie d'Hergé à

propos de ce que peu se permettre, ou non, un dessinateur de

BD collaborateur à Tintin (G. LEFORT & M.

LINDON, «Jacques Martin classé AliX», Libération,

5 septembre 1996). - Retour texte

(2) Sauf pour retrouver entre les

quatre murs de sa villa confortable, Tibère, en exil

à Rhodes ou retiré à Capri, ou entre les

quatre panneaux de toile de sa tente, Drusus, en Germanie. -

Retour texte

(3) S'agissant de Gaius Cæsar,

nous avons pris le parti de toujours orthographier «Gaius»

avec un «G», selon la préférence générale

anglo-saxonne, réservant le «C» à

tous les autres «Caius» de la mini-série.

Bien entendu, l'usage latin utilisait indifféremment

le «G» ou le «C» selon les tendances

de l'époque. - Retour texte

(4) Les historiens ont pris l'habitude

de nommer «Germanicus»

C. Julius Cæsar Germanicus, le fils aîné

de Drusus (I) -

le «pacificateur» de la Germanie - à qui

avait été attribué ce cognomen en raison

de son triomphe militaire sur les Barbares. - Retour

texte

(5) Quoique la chronologie semble

s'y opposer. Livia était enceinte de six mois lorsque

Octavien obtint qu'elle divorce de son premier mari. Mais il

semble que le Prince succomba à une passion foudroyante

et ne la connaissait que depuis quelques jours. D'ailleurs,

l'exilé Tiberius Claudius et son épouse étaient-ils

déjà rentrés à Rome, lorsque Livia

conçut ce fils (mi-avril 38) ? - Retour

texte

(6) En fait, Musa était le

médecin d'Auguste, que l'on avait également soupçonné

d'avoir quelque responsabilité dans la mort de Drusus.

Plus loin dans la minisérie, l'on voit Livia prendre

de l'ascendant sur Musa, qui n'a pu sauver Marcellus (et pour

cause !). Cependant, Moi, Claude... délivrera

un quitus à Livia, lorsque celle-ci, en veine

de confidences, déclinera la liste de ses

victimes - dont elle exclut expressément Drusus et

Germanicus. - Retour texte

(7) Cette séquence de l'épisode

3 fait ici l'impasse sur les aînés d'Agrippa :

Gaius et Lucius [et Julilla]), plus âgés, que l'on

a vus enfants dans l'épisode 2. - Retour

texte

(8) Suétone rapporte que, sous

Caligula, Claude «fut son collègue au consulat

pendant deux mois. La première fois qu'il parut au Forum

avec les faisceaux, un aigle qui passait vint se percher sur

son épaule droite» (SUÉT., Claude,

VII). - Retour texte

(9) En fait, seulement le tome I de

la trilogie. - Retour texte

(10) Ou sa sœur adoptive (N.d.M.E.).

- Retour texte

|

| |

|

|