|

| |

| |

LA CENTURIE DES CONVERTIS

(page 1/2)

|

|

| |

|

| |

Bruno CÉSARD (sc.), Manuel MORGADO (coul.) La

Centurie des Convertis (2 tomes en un), Fauvard éd.,

2011

Anna Luiza KOEHLER (d.) : 1. La Passion n'aura pas lieu

- Ricardo VENÂNCIO (d.) : 2. Les deniers du sang

|

| |

Entre

catch et catéchèse

Dans la maison de Lucius Maulius à Rome, se cache une

poignée de chrétiens échappés à

une rafle des prétoriens. L'un d'eux, l'apôtre Pierre

évoque pour ses ouailles les origines de leur Foi : des

faits dont trente ans plus tôt il fut témoin direct,

quoique pas toujours... Près de lui sont les tribuns Flavius

Cornelius et Equitus, son collègue. Avec d'autres légionnaires

romains convertis à la Foi nouvelle, ils ont créé

une milice d'autodéfense pour, de leurs persécuteurs,

protéger les prosélytes.

|

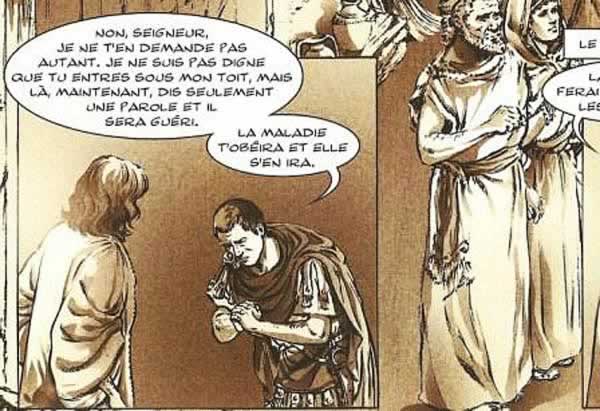

«Je ne suis pas digne

que tu entres sous mon toit. Mais là, maintenant,

dis seulement une parole et il sera guéri.»

(...) «Je vous le dis en vérité,

même en Israël, je n'ai trouvé aussi grande

foi. Va, qu'il en soit ainsi. La vie revient en ton serviteur.

Qu'il en soit de même pour ton âme. Va.» |

Cornelius a été ce centurion qui eut foi en

Jésus-Christ au point de le prier de sauver la vie de son

serviteur mourant Equitus, aujourd'hui tribun lui aussi.

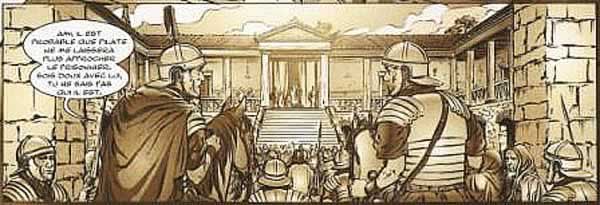

Cornelius aurait voulu des mains de ses bourreaux arracher Jésus,

«ce Juste». Mais il en fut empêché par

les soldats de son supérieur, Ponce Pilate.

Pierre évoque la trahison de Judas, et son triple

reniement personnel. Plus tard baptisé par Pierre, Cornelius

devint le premier disciple non-Juif et, portant la Bonne Nouvelle

aux quatre coins de la Méditerranée, s'associa aux

œuvres missionnaires de ses frères en le Christ...

C'est alors que se déclenche l'incendie de Rome. Et

que se précisent des persécutions jusqu'alors latentes.

Pierre, Cornelius et Livia - la femme qu'il aime -, et aussi le

jeune L. Maulius, vont se retrouver promis au martyre dans le

cirque romain. C'est alors que, coup de théâtre,

l'on apprend l'identité du faux frère qui les a

tous trahis...

(Un résumé plus détaillé :

click. À ne pas

consulter si vous souhaitez d'abord lire l'album.)

1. Introduction historique

Commençons par dire ce que n'est pas La Centurie des

Convertis.

Il ne s'agit pas de la légendaire Légion thébaine

de [saint] Maurice qui, sous Maximien-Hercule, refusa de sacrifier

aux dieux de Rome et, en représailles, subit la décimation

(ca 302). Il ne s'agit pas non plus de cette chrétienne

cohorte mélitaine rattachée à la XIIe

Fulminata qui, vers 170-174 de n.E., obtint par ses

prières une pluie aussi salvatrice que miraculeuse, laquelle

sauva de la soif l'armée de Marc Aurèle engagée

contre les Quades (1)

(représentée scène 16 de la «Colonne

de Marc Aurèle», piazza Colonna à Rome). A

noter néanmoins que - fort logiquement - La Centurie

des Convertis rattache son tribun Equitus à cette même

XIIe, qu'elle cite à trois reprises (2),

puisque son théâtre d'opération était

la Syrie. Toutefois la «centurie» dont question dans

la BD était composée d'anciens légionnaires

de toutes provenances, constitués en milice chrétienne

d'autodéfense, opérant à Rome-même

et sous Néron, auprès de la communauté chrétienne

fondée par l'apôtre Pierre et le centurion converti

Corneille, devenu Flavius Cornelius dans la BD. Rien d'impossible,

quoique assez peu probable historiquement (3).

|

Le miracle de la pluie, seizième panneau

de la Colonne de Marc Aurèle (Rome) [Wikipedia] |

A la page 60, le tribun Equitus évoque

l'hypothèse selon laquelle, suite à l'incendie,

Néron non seulement trouva l'opportunité de rebâtir

la ville nouvelle dont il rêvait, mais aurait en même

temps songé à profiter des circonstances pour éliminer

les adeptes d'une nouvelle religion. Nouvelle religion pernicieuse

pour l'Empire romain car elle circonvenait des soldats qui désormais

refuseraient de combattre, ou même se retourneraient contre

Rome - comme, précisément, cette «Centurie

des Convertis». De toute évidence, Equitus et ses

amis s'attribuent beaucoup plus de poids politique qu'ils n'en

avaient réellement en 64, soit trente ans après

la mort du Christ. Le groupuscule chrétien de l'époque

- deux ou trois cents individus ? - ne représentait rien

à côté du million d'habitants de l'Urbs.

D'un autre côté, il faut considérer

que ce conflit anachroniquement anticipé par le scénariste

vers le milieu du Ier s. de n.E. est un faux problème.

Ce n'était certes pas par lâcheté ou crainte

d'exposer leur vie dans les combats contre les Barbares que les

légionnaires chrétiens comme Maurice ou Sébastien

se découvraient des vocations d'objecteurs de conscience

- mais par conviction religieuse, refus de s'incliner devant les

dieux païens. Et il leur fallut beaucoup de courage, sinon

de fanatisme, pour s'opposer à la volonté de l'autorité

romaine. Equitus, Cornelius et leurs camarades de la «centurie»

n'étaient pas trop du genre à tendre l'autre joue

lorsque les soldats de Néron faisaient irruption dans les

réunions de catéchumènes - quand bien même

le chef leur donnait l'improbable consigne «ne tuez que

si vous y êtes contraints» (p. 8, 4e v.) !

Comme l'écrivait Jean Lartéguy

dans ses Centurions, «en tout communiste, il y a un militaire

qui sommeille». C'était sans doute vrai aussi

des chrétiens d'autrefois, ces communistes avant la lettre

qui prônaient le détachement des biens matériels

face à l'imminence de la Fin des Temps. Le Grand Soir,

si vous préférez. Mais qui sans doute, savaient

aussi et sans sourciller pourfendre le mécréant.

Chez Matthieu et Luc, Jésus est très équivoque

à ce sujet. «Je ne suis pas venu apporter la paix

mais l'épée» (Mt., 10 : 34), mais

aussi «Remets ton épée à sa place;

car tous ceux qui prendront l'épée périront

par l'épée» (Mt., 26 : 52). Après

la Dernière Cène, emmenant ses disciples sur le

Mont des Oliviers, il conseille : «Que celui qui n'a

point d'épée vende son vêtement et achète

une épée» (Lc., 22 : 36), puis

d'enchaîner : «En effet, ce qui me concerne touche

à sa fin.» Ils lui dirent : «Seigneur, voici

deux épées.» - «C'est assez»,

répondit-il» (Lc., 22 : 37-38). Cependant,

en remettant à sa place l'oreille tranchée de Malchus,

Jésus désavoue Pierre on ne peut plus explicitement.

On peut gloser sur le sens métaphorique du mot «épée»

employé ici, mais l'instinct de survie demeure profondément

ancré chez la plupart des hommes (4).

Etymologiquement, un «martyr» est

un soldat [du Christ], le terme venant de Mars, Martis,

le dieu de la guerre. Eusèbe de Césarée parlera

aussi d'eux comme des «athlètes du Christ»

au vu de leur aptitude à stoïquement endurer les plus

affreux tourments.

Entre catch et catéchèse, Bruno Césard. nous

a donc concocté une fable musclée... dont le héros

serait un certain centurion dont les Évangiles ainsi

que les Actes des Apôtres ont parlé.

2. Le Centurion Corneille

Nous sommes en 64, la veille du Grand Incendie de Rome. La première

partie - à l'origine, cette BD était prévue

en deux tomes, mais... compression des budgets - fait une large

part à la catéchèse en rappelant en flash-back

sépia le message du Christ et comment, trente ans plus

tôt, il ébranla les certitudes d'un centurion romain

de la Cohorte Italica. La seconde partie est plus musclée

et narre les exploits d'une poignée d'anciens soldats déserteurs,

qui protègent leurs coreligionnaires contre les persécutions

des prétoriens lancés à leur recherche. Tout

cela finira au cirque, sous les crocs des fauves, et dans des

scènes assez sanglantes qui tantôt lorgnent vers

le Quo Vadis de Kawalerowicz et tantôt vers le Gladiator

de Ridley Scott.

Le scénario trouve son origine dans la

fascination chrétienne pour l'armée romaine. Pour

Matthieu et Luc, le premier païen «craignant Dieu»

est un centurion de Capharnaüm, celui-là qui demanda

à Jésus de guérir son serviteur malade (Mt.,

8 : 5-13; Lc., 7 : 1-10).

| 8.5 |

Comme Jésus entrait dans Capernaüm,

un centenier l'aborda, |

| 8.6 |

le priant et disant : Seigneur, mon serviteur

est couché à la maison, atteint de paralysie

et souffrant beaucoup. |

| 8.7 |

Jésus lui dit : J'irai, et je le

guérirai. |

| 8.8 |

Le centenier répondit : Seigneur,

je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit; mais dis

seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. |

| 8.9 |

Car, moi qui suis soumis à des supérieurs,

j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un

: Va ! et il va; à l'autre : Viens ! et

il vient; et à mon serviteur : Fais cela ! et

il le fait. |

| 8.10 |

Après l'avoir entendu, Jésus

fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui

le suivaient : Je vous le dis en vérité,

même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi

grande foi. |

| 8.11 |

Or, je vous déclare que plusieurs

viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à

table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume des Cieux. |

| 8.12 |

Mais les fils du Royaume seront jetés

dans les ténèbres du dehors, où il y

aura des pleurs et des grincements de dents. |

| 8.13 |

Puis Jésus dit au centenier : Va,

qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même

le serviteur fut guéri. |

| |

|

| Luc : |

|

| 7.1 |

Après avoir achevé tous ces discours

devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra

dans Capernaüm. |

| 7.2 |

Un centenier avait un serviteur auquel il était

très attaché, et qui se trouvait malade, sur

le point de mourir. |

| 7.3 |

Ayant entendu parler de Jésus, il lui

envoya quelques anciens des Juifs, pour le prier de venir

guérir son serviteur. |

| 7.4 |

Ils arrivèrent auprès de Jésus,

et lui adressèrent d'instantes supplications, disant

: Il mérite que tu lui accordes cela; |

| 7.5 |

car il aime notre nation, et c'est lui qui

a bâti notre synagogue. |

| 7.6 |

Jésus, étant allé avec

eux, n'était guère éloigné de

la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire

: Seigneur, ne prends pas tant de peine; car je ne suis

pas digne que tu entres sous mon toit. |

| 7.7 |

C'est aussi pour cela que je ne me suis

pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot,

et mon serviteur sera guéri. |

| 7.8 |

Car, moi qui suis soumis à des supérieurs,

j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un

: Va ! et il va; à l'autre : Viens ! et

il vient; et à mon serviteur : Fais cela ! et

il le fait. |

| 7.9 |

Lorsque Jésus entendit ces paroles,

il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui

le suivait, il dit : Je vous le dis, même en Israël

je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. |

| 7.10 |

De retour à la maison, les gens envoyés

par le centenier trouvèrent guéri le serviteur

qui avait été malade. |

Quand aux Actes des Apôtres, ils

parlent d'un centurion de la Cohorte Italica qui résidait

à Césarée et qui invita Pierre à venir

le visiter. Surmontant son aversion pour les «gentils»,

Pierre répondit à cette invitation et comprit qu'aucun

homme n'était par essence impur aux yeux de Dieu. De cette

expérience découle que des non-Juifs furent depuis

lors admis au sein de la communauté chrétienne.

| 10.1 |

Il y avait à Césarée un

homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite

italienne. |

| 10.2 |

Cet homme était pieux et craignait Dieu,

avec toute sa maison; il faisait beaucoup d'aumônes

au peuple, et priait Dieu continuellement. |

| 10.3 |

Vers la neuvième heure du jour, il vit

clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez

lui, et qui lui dit : Corneille ! |

| 10.4 |

Les regards fixés sur lui, et saisi

d'effroi, il répondit : Qu'est-ce, Seigneur ?

Et l'ange lui dit : Tes prières et tes aumônes

sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. |

| 10.5 |

Envoie maintenant des hommes à Joppé,

et fais venir Simon, surnommé Pierre; |

| 10.6 |

l est logé chez un certain Simon,

corroyeur, dont la maison est près de la mer. |

| 10.7 |

Dès que l'ange qui lui avait parlé

fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, et un

soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés

à sa personne; |

| 10.8 |

et, après leur avoir tout raconté,

il les envoya à Joppé (etc.). |

Seulement nommé au chapitre 10 des Actes

des apôtres, le centurion Corneille s'inscrit encore

en filigrane du 11 qui débat de l'intégration des

Gentils au sein de la Communauté judéo-chrétienne.

Que fit-il ensuite ? Suivit-il l'apôtre Pierre dans ses

pérégrinations missionnaires, comme le conte La

Centurie des Convertis ? En tout cas une tradition le fait

voyager en Phénicie, à Chypre, Antioche et Éphèse.

où il annonce la Bonne Nouvelle; une autre le voit premier

évêque de Césarée, ou de Scepsis en

Mysie (5).

À Scepsis, après avoir suscité un tremblement

de terre qui fracassa le temple païen où le philosophe

Dimitris voulait le contraindre à sacrifier aux idoles,

il sauva la vie d'Euanthia et Dimitrien, épouse et fils

dudit Dimitris, miraculeusement préservés sous les

décombres. À la suite de quoi les trois se convertirent.

Saint Corneille vécut jusqu'à un âge avancé.

Près de son tombeau, une plante poussa qui guérissait

toutes les maladies (click).

Mais n'est-ce pas-là justement le sens d'eu-anthias,

la «bonne fleur» ?). Au Ve s., Silvain évêque

de Troas - dont Scepsis était du ressort - retrouva sa

tombe et déposa ses reliques dans l'église qu'il

fit bâtir en un lieu appelé Trigono. L'Église

catholique romaine le célèbre le 2 février;

l'orthodoxe le 13 septembre (6).

|

Point besoin pour le centurion

Corneille d'avoir les biscottos de Maciste ou de Samson

: quelque patenôtres judicieusement choisis lui suffiront

pour faire s'effondrer sur les malheureux païens le

temple idolâtre de Scepsis [source : Wikipédia] |

3. Le Centurion Longin

Le tout premier païen à s'être converti était

donc un centurion romain. Ni Matthieu ni Luc ne le nomment, mais

les Actes l'appellent Corneille. Un autre centurion romain

se tenait au pied de la croix du Christ et commandait le détachement

de ses bourreaux. Au vu des prodiges qui marquèrent le

dernier souffle de Jésus, il se serait exclamé qu'«assurément,

cet homme était Fils de Dieu» (Mc, 15

: 39; Mt, 27 : 54). Selon Luc, «le centenier,

voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit

: Certainement, cet homme était juste» (Lc,

23 : 48). Lorsque Luc dit qu'il «glorifia Dieu»

- qui ne peut être que celui d'Israël -, il sous-entend

implicitement que cet officier romain était judaïsant,

comme son collègue de Capharnaüm. En fait, il aurait

pu s'agir du même au gré d'une nouvelle affectation

militaire.

Jean ne raconte pas l'anecdote de la même manière

que les autres synoptiques : un soldat dont il ne précise

pas le grade lui perce le flanc de sa lance, afin de s'assurer

du décès du supplicié. De la plaie coule

du sang et de l'eau (Jn, 19 : 34). A côté

du centurion frappé par la grâce des trois autres

évangélistes, il y a donc ce simple légionnaire

qui ne va pas tarder à devenir dans la tradition hagiographique

un autre centurion : Longinus ou Longin - du grec lonché,

«lance». Chez les orthodoxes il deviendra un saint

et, chez les catholiques, une créature maudite. Sur ce

site, nous en avons déjà parlé à propos

du feuilleton Roar.

Un autre centurion encore, Julius, commandait le détachement

auquel se joignit Paul, envoyé à Rome pour être

présenté au tribunal de l'Empereur romain (7).

Pour un romancier ou un hagiographe - quelle différence

? - il peut être tentant de relier ces divers centurions,

pour n'en faire qu'un seul personnage de «craignant Dieu»,

qui se joignit aux premiers apôtres dans leur prédication.

|

Empêché de se

joindre à l'escorte qui doit conduire Jésus

au lieu de son supplice, le centurion Cornelius recommande

à son collègue Longinus de faire son travail

sans cruauté excessive. Remarquons la lorica segmentata

de ce dernier. La large plate entre les épaules dénote

des conceptions du XIXe s.

Il pourrait être tentant de relier Corneille et Longin.

Rien à voir en tout cas avec le poète Corneille

Longin dont deux épigrammes figurent dans l'Anthologie

grecque (8)

! |

C'est sur ce faisceau de convergences que donc

surfe le scénario de Bruno Césard, qui imagine la

suite des aventures du centurion Corneille, devenu ici Flavius

Cornelius. D'autres avant lui s'y étaient essayés,

notamment Lloyd C. Douglas dans son roman La Tunique (1945)

- dont on tira le film homonyme en 1953, avec Richard Burton et

Victor Mature. Chargé de superviser l'exécution,

le tribun Marcellus Gallio (Burton) est très éprouvé

par les prodiges qui entourent la mort du Christ, mais ce sera

son esclave grec Démétrius (Mature) qui se convertira

le premier. Quant à Paulus, le centurion «de service»

(Jeff Morrow), c'est une brute épaisse de qui on est redevable

de cette mémorable réplique : «Alors, Tribun

! Jamais planté de clous dans de la chair humaine ?»

|

«Alors, Tribun ! Jamais planté

de clous dans de la chair humaine ?» Ne perdons

jamais de vue que La Centurie des Convertis est aussi

un hommage de Bruno Césard au péplum |

4. La bande dessinée

Il est de bon ton, et c'est même un exercice

obligé pour tout auteur de critique, de relier l'œuvre

au contexte politique qui l'a vu naître. «La

Centurie des Convertis porte ses valeurs sacrificielles comme

point d'orgue de sa genèse, déclare Bruno Césard.

Elle ne se revendique d'aucune église et se veut une

grande histoire d'Amour, de trahison et de rédemption au

sens le plus large.»

En ce début du Troisième millénaire qui

voit nombre de communautés chrétiennes persécutées

dans le monde (n'en disons pas plus, le sujet étant par

définition «politiquement incorrect» !), il

était donc tentant pour un scénariste de conviction,

d'imaginer une «Passion du Christ» autrement plus

musclée que les habituelles doucereuses hagiographies de

Jijé (Emmanuel, 1942), Pilamm (Alerte en Palestine,

1947) ou Frank Hampson (The Road of Courage, 1983). Dans

le registre catho-intégriste, Mel

Gibson nous avait déjà valu un film-choc. Difficile

de ne pas y songer en lisant La Centurie des Convertis,

à cette nuance près que ce n'est pas la Passion

en elle-même qui ici est sanglante, mais les péripéties

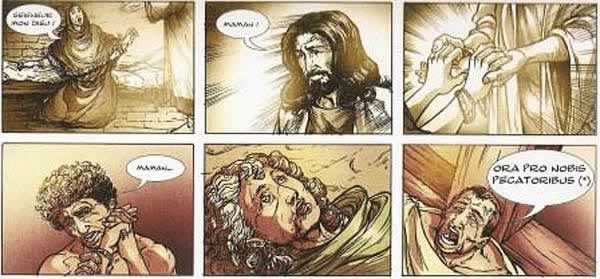

auxquelles sont mêlées Flavius Cornelius et les autres

prosélytes. Quel contraste entre les scènes de la

Passion dessinées par Anna Luiza Koehler et le gore

movie de Gibson ! En revanche... les scènes avec les

fauves, dessinées par Ricardo Venâncio... décoiffent

un tantinet. Dans ce double album de 104 planches, deux histoires

se répondent en montage alterné : en sépia,

l'évocation de la Passion soit 43 pages, et en polychromie

la persécution des chrétiens, soit 61 pages (9).

Un bon 40 pour cent de l'album condense donc la Passion. Mais,

développant - ou délayant ? - les jeux du cirque,

60 autres pour cent conjuguent Léon Gérôme

avec Jerzy Kawalerowicz et Jan Styka (10)

: scénariste et dessinateur s'en donnent à cœur-joie

!

5. Un

chrétien militant ?

Militant. De miles, militis : «soldat.»

«Au dessus de tout, sur le chemin de mon existence, et

ce dès ma plus jeune enfance, le Christ resplendit en majesté

et en humanité», confesse Bruno Césard

en postface de son album. «... Je rêvais d'événements

qui seraient venus contrarier le déroulement de l'Histoire

(...), il devait bien exister au moins un homme à cet

instant pour se lever, avec bravoure et par Amour pour Lui, afin

que sa Passion n'ait pas lieu !

»Me nourrissant

du Nouveau Testament relu et révélé, de péplums

revisionnés; ceux des années '50-'60 comme Ben

Hur, La Tunique, Quo Vadis ou bien encore m'imprégnant

de la théâtralité du genre «pépluméen»

dépoussiéré plus récemment par Ridley

Scott et son Gladiator : J'ai cheminé.»

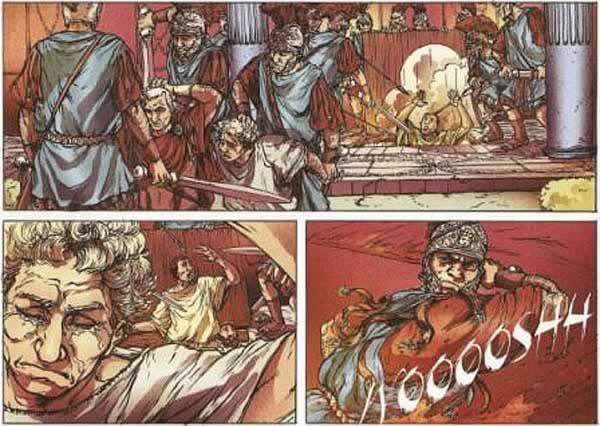

|

Une BD chrétienne qui est aussi un

vibrant et musclé hommage au péplum, qu'il

s'agisse de clins d'œil à Gladiator (p.

ex. la formation en triangle des gladiateurs chrétiens,

dans l'arène) ou ci-dessus cette composition inspirées

d'un plan de Ben Hur comme la crucifixion. Tel casque

de gladiateur nous renvoie tout droit à Victor Mature

dans Les

Gladiateurs... |

«Le lecteur - note encore Bruno Césard -

ne s'étonnera donc pas du parti pris scénaristique

tant pour le fond spirituel que pour la forme très cinématographique

de cette œuvre tant chérie... et désirée.

En effet, depuis la toute première ligne d'écriture,

le chemin fut pentu, semé d'embûches.»

Une troisième source d'inspiration sera la peinture. «Prêtez

bien attention : si Leonard de Vinci respire derrière

La Cène ou bien encore que l'on sente poindre Gustave

Doré durant La Passion, c'est Rembrandt qui accompagne

ma revisite des Pèlerins d'Emmaüs et Jean Léon

Gérôme qui perce et transperce au cirque de Néron.»

|

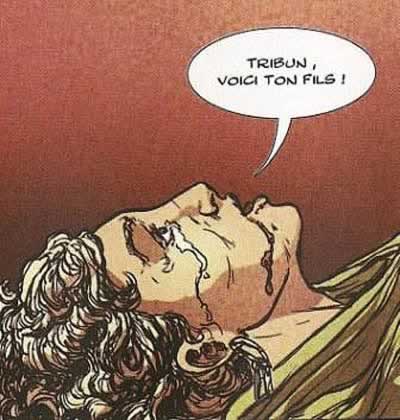

La Centurie

des Convertis organise un incessant aller-retour

entre la trame de la Passion et le martyre des chrétiens

dans l'arène. Au trio du Golgotha (Jésus

le Fils, sa Mère Marie et le Père céleste)

répond, à Rome, le Fils Lucius, sa Mère

Livia, et le Père Flavius Cornelius, juché

en haut de sa croix, qui aura enfin la révélation

de sa paternité : «Tribun, voici ton

fils», murmurera la mère, avant d'expirer

piétinée par les taureaux furieux...

[«Jésus, voyant sa mère, et auprès

d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère:

Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple

: Voilà ta mère. Et, dès ce moment,

le disciple la prit chez lui» (Jn,

19 : 26-27).] |

|

|

Deux histoires parallèles... et des personnages dédoublés.

Au tremblement de terre et autres prodiges qui ponctuent la mort

du Christ, répond l'incendie de Rome et son cortège

d'horreurs. Equitus est le doublet de Judas, et incarne donc le

mal nécessaire (11).

De même Cornelius, qui théologiquement est le doublet

de Pierre (comme Barnabé celui de Paul), l'est plus formellement

encore dans la BD en voulant par les armes défendre le

Christ. Mais mieux que le Pierre des Évangiles, le Cornelius

bédéique n'a jamais renié ses convictions.

C'est seulement le nombre de ses adversaires qui le contraint

à renoncer à sa charge désespérée

et généreuse. Il est contraint de renoncer à,

par les armes, sauver Jésus. À la suite de quoi,

il déserte l'armée romaine.

En fait, si Pierre est Jésus (puisqu'il est son vicaire),

Cornelius également procède de l'apôtre pêcheur.

Et Cornelius tout comme Pierre - et avant eux Jésus - finit

crucifié, quoique finalement gracié par le peuple,

lui qui du haut de sa croix érigée dans le cirque,

protège Lucius et Livia contre la charge des taureaux sauvages...

Il sera le seul survivant de la triade fils-mère-père.

Peut-être une manière de signifier que c'est l'Église

des Gentils qui aura le dernier mot ?

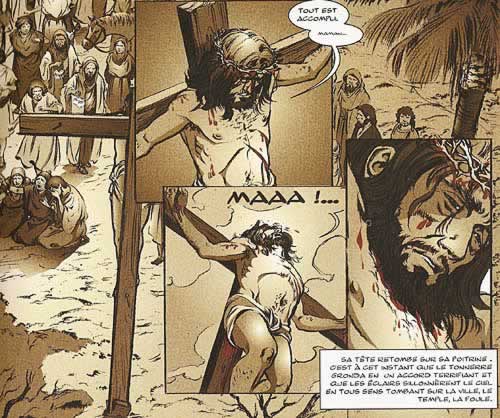

|

Une œuvre révérencieuse,

mais qui n'exclut pas la sensibilité. Ainsi Bruno

Césard, avec une certaine logique, s'écarte

des textes en attribuant pour ultimes paroles à Jésus

: «Maman !» |

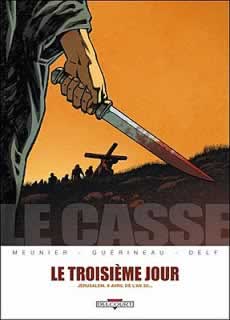

6. Chemin de Croix

Cinq ans pour mener à bien cet album, cinq années

à tirer les sonnettes des éditeurs. L'idée

d'une substitution du Christ, déjà exploitée

par Félicien Champsaur (Le Crucifié, 1930),

a semblé revenir dans Le Casse/2 : Le 3e Jour - Jérusalem,

6 avril de l'an 30 (Henri Meunier & Richard Guérineau).

Cet album paru chez Delcourt en 2010 ne reprend pas le pitch

de La Centurie..., quoi qu'ait pu en penser Bruno

Césard !

Dans Le Casse/2, Jacques et Marie-Madeleine n'empêchent

pas le déroulement de la Passion, mais visent simplement

à dépendre de sa croix le Christ (drogué)

tant qu'il est encore vivant, puis à dérober son

corps au nez et à la barbe de ses bourreaux. C'est une

BD humoristique et malicieuse, illustrant le fait que la fin justifie

les moyens, et que la Loi est faite pour être interprétée

et contournée.

Cela peut sembler irrévérencieux, mais cette dernière

BD n'a rien à voir avec le scénario de Bruno Césard,

pour sa part tout pétri de respect. N'oublions pas que

ni les Monophysites ni les Ariens ni le Coran ne pouvaient concevoir

la double nature mortelle-divine de Jésus, Dieu ne pouvant

expirer sur une croix ! Respectueuse de l'esprit et de la lettre

du dogme catholique de la double nature, à la fois divine

et humaine, de Jésus-Christ, La Centurie des Convertis

est bien évidemment tout le contraire de cette parodie.

|

7 avril de l'an 30. Jésus

de Nazareth a été condamné, il sera

crucifié. Impossible d'interférer dans ce

qui semble déjà écrit. Impossible de

dérober Jésus à de telles autorités.

Impossible d'aller contre les desseins de l'Éternel.

Impossible ? Marie Madeleine et Jacques le Juste ne l'entendent

pas ainsi. Contre tous, y compris contre la volonté

de Jésus lui-même, ils le libéreront...

mort ou vif |

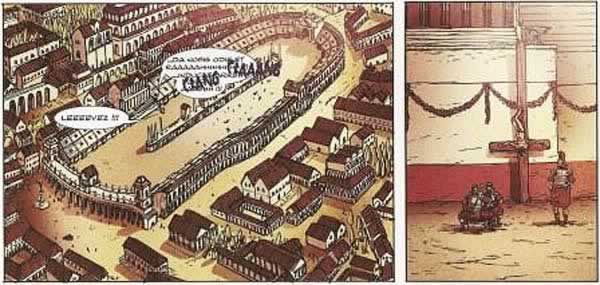

7. Coups d'épée

Quant à la reconstitution de Rome en elle-même,

elle semble assez juste : le cirque du Vatican est correctement

désigné, les costumes des prétoriens sont

conformes au bas-relief du Louvre et le glaive

«Mainz» reste plausible, quoique le «Pompéi»

eut sans doute été plus judicieux.

Enfin, un Peter Ustinov complètement ravagé inspire

ce Néron hideux à souhait. Un peu trop peut-être,

d'ailleurs ! Plus loin, le cognomen impérial «Augustus»

est hasardeusement attribué comme nomen à

un simple particulier. On s'étonnera en effet de ce qu'une

ouaille chrétienne puisse se nommer «Caius Augustus»,

et de surcroît être l'époux d'une (12)

Livia.

|

Un Cirque du Vatican plausible, son aspect

réel ne nous étant plus guère connu

que par les aquarelles de Pieter Jansz Saeredam (1629) |

|

| |

|

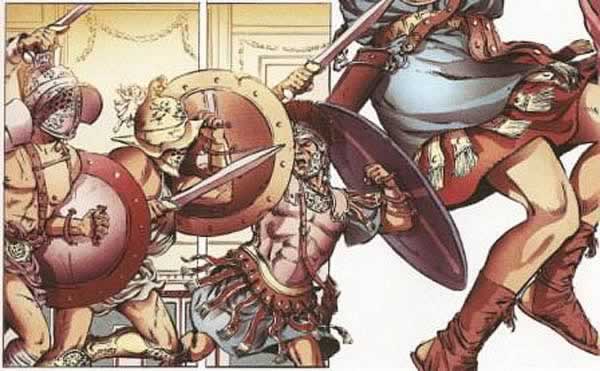

La Centurie

des Convertis nous propose une reconstitution assez

satisfaisante de Rome, décors, costumes et armes.

Ces prétoriens et ces «gladiateurs»,

qui sont en fait des légionnaires chrétiens,

manient des glaives

de type «Mainz», d'époque augustéenne.

En revanche leurs boucliers ronds, inspirés de

celui des hoplites de la Grèce classique avec

le porpax (brassard) et l'antilabè

(poignée), sont nettement obsolètes. Il

semble toutefois que les deux types de poignées

de bouclier aient coexistés dans la Rome du Ier

s. de n.E. : à côté des boucliers

à umbo, que l'on tient au bout du poing,

le système à brassard et poignée

- quelque peu différent, tout de même -

semble avoir survécu notamment chez les gladiateurs

samnites...

Ci-dessous : comme sur le fameux bas-relief du

Musée du Louvre, supposé représenter

des prétoriens, ceux dessinés par Koehler

et Venâncio portent une surtunique bleue. On ne

connaît pas exactement la couleur portée

par les prétoriens, mais l'on a supposé

qu'elle suggérait la pourpre sans être

de la pourpre (privilège de l'Empereur) : du

bleu ou du violet... |

|

|

Enfin, si La Centurie des Convertis a été

«accouchée» dans la douleur, cela se remarque

à certaines défaillances du scénario qui

semble avoir été plusieurs fois remanié,

retravaillé. De ce laborieux enfantement, il subsiste des

scories.

Comment le centurion Cornelius - qui a déserté l'armée

romaine pour se joindre à Pierre et aux autres disciples

- peut-il trente ans plus tard porter le grade de tribun ? Et

comment un affranchi comme Equitus, a-t-il pu, après la

désertion de son ancien maître le centurion, intégrer

l'armée pour finalement atteindre lui aussi le grade de

tribun militaire ?

8.

Dans le Cirque de Néron

D'emblée, la BD n'attribue l'incendie de Rome à

personne en particulier, si ce n'est - selon Néron - aux

chrétiens.

Observons que les chrétiens crucifiés et brûlés

dans le cirque le sont en plein jour, avec du reste très

peu de spectateurs. Or les textes nous disent qu'ils furent transformés

en torches humaines la nuit. A quoi serviraient des «torches»,

autrement ? Le premier sera Pierre, crucifié tête

en bas, comme il se doit. Contra : les exécutions

de criminels avaient lieu sur le coup de midi. Ajoutons-y l'influence

des toiles de Gérôme, dont se réclame le scénariste/auteur.

Ensuite, les chrétiens doivent affronter comme andabates

(gladiateurs au casque aveuglé) d'autres gladiateurs jouissant,

eux, de leurs facultés visuelles. En se regroupant à

la manière des légionnaires, ils finissent par triompher

sous les acclamations de la foule (claire allusion à Gladiator).

Voilà qui laisserait pantoise l'expertise des groupes de

reconstitution expérimentale : à armes égales

ou équivalentes, un duel pouvait être conclu en quelques

secondes n'eusse été la nécessité

de donner du «spectacle» à voir; a fortiori

dans un sine missio à armes inégales - aveuglés

contre voyants !

Ensuite, on leur rend leur capacité visuelle, et les gladiateurs

chrétiens sont engagés comme bestiaires contre les

fauves. La plupart d'entre eux succomberont, mais non sans avoir

égorgé tous les fauves.

On dresse alors une croix pour Flavius, qui n'y est pas cloué

mais lié (pour que ça dure plus longtemps, ce qui

risque de durer des jours car l'homme est costaud). Livia est

à ses pieds, libre de ses mouvements. Apparaît Equitus

sur un quadrige, où il est enchaîné par la

main gauche. À l'autre bout de la piste sont introduits

trois taureaux noirs. Le traître convoitait Livia pour lui-même.

C'est lui qui, de mèche avec les ministres de Néron,

avait dénoncé ses camarades chrétiens. Pour

corser l'intérêt, on leur amène le jeune Lucius

Maulianus (dont on apprendra bientôt qu'il est le fils de

Livia et de Flavius). Récupérant de sa main libre

le trident abandonné d'un rétiaire, il tue successivement

deux des taureaux, qui traquaient Livia cachée derrière

la croix de Flavius. Ceux-ci, percutant l'instrument du supplice,

finissent par le faire tomber tandis qu'Equitus - désormais

désarmé -, dans une charge suicidaire tue le dernier

taureau. Livia a entre-temps été tuée, tandis

que Lucius découvre son vrai père en même

temps qu'il perd sa mère. Son vrai Père qui est

sur la Croix ! On se demande bien pourquoi - spectateur obligé,

il n'a en rien pu intervenir dans le combat -, mais la plèbe

réclame la grâce de Flavius Cornelius, qui peut fermer

les paupières de son ami Equitus, le traître héroïque

! Le second Judas.

|

Un Néron ustinovien complètement

ravagé... |

9.

Les auteurs

9.1. Bruno Césard

Le parcours de Bruno Césard est conséquent,

pluridisciplinaire, donc forcément hétéroclite.

Issu du jeu vidéo qu'il scénarise auprès

de graphistes et programmeurs à la fin des années

'80, il a également écrit quelques ouvrages

assez novateurs initiant le grand public à la micro-informatique.

Il fit un break au début des années

'90 en tant que sportif professionnel accroché sous

un parapente motorisé dont il est également

l'un des découvreurs. Détenteur de deux records

du monde avec cet engin, médiatisé dans Ushuaia

sur TF1, il met un terme à cette carrière

éclair puis «se cherche» en passant par

l'animation d'une chronique «aventure» piquante

et hebdomadaire sur une radio FM, mais aussi en exerçant

d'autres activités souvent plus alimentaires qu'artistiques.

Il finit par retourner à ses premières amours

«digitales» et devient tour à tour :

formateur en entreprise, consultant en multimédia

puis webmaster au début des années 2000 salué

par ses pairs pour l'ergonomie et le design de ses réalisations

très personnelles. Il se partage entre sa passion

du sport automobile en co-organisant un événement

au Mans en 2003, et l'écriture qui toujours le tenaille.

En 2005, il rédige le premier opus de la BD La

IIe Rédemption, dessinée par Gildas Java.

L'album sort en 2006 et sa suite et fin en 2007, aux éditions

Déméter.

2010 est l'année de l'auto-édition; il créé

son propre label associatif de BD : Fauvard éditeur.

Sort cette année-là le premier opus (sur six

prévus) de La Rose et l'Aigle (fin 2010) fable

historique animalière sur la vie de Joséphine

de Beauharnais qu'il scénarise sous le crayon de

Renaud Eusèbe, dessinateur et peintre parisien. L'album

est nominé pour le prix du nouveau talent 2011 au

festival européen de la BD à Nîmes en

2011.

Le tome 2 sort en octobre 2011, ainsi que le péplum

La Centurie des Convertis réunissant un collectif

de quatre auteurs pour cette très ambitieuse histoire

complète de plus de 120 pages. (B.C.). |

|

9.2. Anna Luiza Koehler

Dessinatrice du tome 1, La Passion n'aura pas lieu, Anna

Luiza Koehler. «La pureté du dessin académique

de la brésilienne Ana Luiza Koehler trouva ainsi sa continuité

dans le trait vif, expressif et en mouvement qu'apporta ensuite

le non moins talentueux artiste portugais Ricardo Venâncio»,

dira d'elle Bruno Césard. En 2007, elle réalise

une série d'illustrations pour l'Osterburken Roman Museum,

et en 2009 AWRAH, chez D. Maghen (Paris).

9.3. Ricardo Venâncio

Le Portugais Ricardo Venâncio, qui a dessiné le tome

2. Les deniers du sang, est illustrateur depuis 1999. Il

a participé à la conception de videos clips, de

livres pour enfants et d'animations. Son premier album de BD,

Defier (2008), a été réalisé

en solo.

9.4. Manuel Morgado

Manuel Morgado est un illustrateur collaborant à de nombreux

magazines ainsi qu'à plusieurs BD depuis 2001. «Coup

de patte ? Incontestable !» juge Bruno Césard.

10. Du même scénariste

Bruno CÉSARD & Gildas JAVA, La

IIe Rédemption - Tome 1, Déméter, 2007

Fin 2004. Suite à une dispute, David et Linda, couple

en perdition, disparaissent dans un accident de voiture dans les

environs de Prague. L'âme de Linda monte aux cieux, celle

de David est happée par les Enfers au centre de la terre.

Ange céleste, Linda revient quelques mois plus tard et

déchoit volontairement, reprend corps et retrouve Stéphane,

celui qu'elle a toujours aimé. Sa mission est double :

sauver l'âme de ce dernier, génial physicien, de

la corruption indubitablement liée au succès annoncé

de la mise en fonction imminente d'une machine capable d'envoyer

des messages dans le temps : le Quanta fhone, et contrer les forces

maléfiques qui travaillent à s'en emparer. Ce faisant,

elle lui révèle un des grands secrets de l'existence.

Les convictions et les sentiments de Stéphane sont mis

à mal dans ce tourbillon euphorisant d'informations venant

du futur et lui permettant la mise au point du dispositif temporel

avant l'heure. Les conseils, les révélations mais

aussi les injonctions de Linda ne cherchant qu'à le mettre

en garde entre autres envers son premier assistant Zarka, possédé

par âme damnée de David, ne trouvent aucun écho

chez Stéphane. Lorsque ce dernier en prend réellement

conscience, il est trop tard. Pris en chasse en voiture par le

démoniaque Zarka/David, il est sérieusement blessé

et ne doit son salut qu'à l'intervention de Starck, l'ex-flic,

que Linda sans qu'il le sache, a engagé pour lui servir

de garde du corps.

Bruno CÉSARD

(sc.) & Renaud EUSÈBE (d.), La Rose et l'Aigle,

2011

La Rose et l'Aigle a tout d'une fable animalière. Car

probablement tout a été dit, écrit, filmé

sur Napoléon et Joséphine. Tout ? Si l'histoire

s'est attachée à la trajectoire de l'Aigle et de

sa bien-aimée, très peu en revanche n'a filtré

sur l'implication idéologique de cette épouse avant

et sous l'Empire. Ses sentiments dictent ses actes. Rose courtise

afin de pouvoir vivre au-dessus de ses moyens, mais si elle intrigue

et complote par conviction, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle

ambitionne de nature !

Rose, à qui l'on a prédit enfant un avenir d'exception,

est un rapace dans La Rose et l'Aigle - un faucon crécerelle

dans un monde en ébullition puis en révolution,

où le peuple insecte se repaît des cadavres d'oiseaux

aristocrates passés par l'échafaud. Les liens très

étroits qu'elle a, par le passé, noué avec

le couple royal pourraient pousser Rose, avec l'aide de complices,

à faire évader le jeune Louis XVII du Temple.

Plus tard elle aura sa propre police secrète, à

l'instar du corbeau Fouché «et peut être même

pour lui»... Manipulée ou consentante ?...

Elle œuvre néanmoins dans l'ombre de son impérial

époux qui insatiable de conquêtes, fait alors couler

le sang des grognards, insectes bruissant sur les champs de bataille

de toute l'Europe. La fin de l'Empire sonne alors et Rose Joséphine

tombe aussi sous les manigances du vieux hibou vicieux et boiteux

de Talleyrand. Et si ce dernier souhaitait sa disparition ? Si

la thèse est osée, les motifs, eux, étaient

suffisants.

L'Aigle en exil mourra de semblable manière. Ses derniers

mots seront pour Joséphine.

Derrière le masque de plus de trois décennies d'Histoire,

et bien loin de la botaniste attachée aux arts, La Rose

et l'Aigle s'attache à peindre la fresque sans complaisance

de Rose Joséphine douce et faillible mais également

combative, intuitive dans l'action; parfois aventureuse car aventurière,

libertine parce que libre. Si La Rose et l'Aigle - tout

empreinte du romantisme de cette époque, de la vie et des

rêveries de son héroïne, de la psychologie de

ses personnages récurrents -, transcendée par la

poésie de son illustration, n'est assurément pas

une énième œuvre napoléonienne, n'est-elle

vraiment «qu'une fable» ?... |

«La vérité historique est souvent une

fable convenue» (Napoléon Bonaparte).

|

| Suite… |

|

NOTES :

(1) Dion Cassius attribue cette pluie

salvatrice à Mercure, invoqué par le mage égyptien

Harnuphis attaché à Marc Aurèle (DION,

LXXII, 8-10). L'abréviateur byzantin de Dion Cassius,

Xiphilin, l'attribue bien entendu au Dieu chrétien. TERTULLIEN

(Apologétique, V, 5 et À Scapula,

IV) parle de la pluie par laquelle les chrétiennes prières

sauvèrent l'armée de Marc Aurèle, mais

sans préciser le nom de l'unité à laquelle

ces légionnaires appartenaient. - Retour

texte

(2) Centurie des Convertis,

pp. 75 (7e v.), 89 (1ère v.) et 101 (7e v.). On sait

qu'en 38/36 av. n.E. la XIIe suivit Antoine en Syrie contre

les Parthes. Et qu'elle y était encore en 62 de n.E.

sous les ordres de Pætus, légat de Corbulon, quand

elle se fit étriller par les Parthes en Arménie,

désastre auquel Equitus fait expressément référence

p. 101. - Retour texte

(3) Cizek a émis l'hypothèse

selon laquelle la persécution des chrétiens par

Néron aurait pu commencer dès 62, soit deux ans

avant l'incendie de Rome censé marquer le début

de la Première persécution. Et si le centurion

de l'Évangile a pu se convertir, rien ne s'oppose non

plus à ce que d'autres soldats romains aient pu opérer

le même choix que lui, bien évidemment. Reste quand-même

que tout ceci est fort utopique et relève des choix du

romancier... - Retour texte

(4) Des esprits critiques ont eu beau

jeu d'en tirer arguments pour avancer que, descendant du roi

David - comme l'explicite sa généalogie dans les

Évangiles (Mt, 1 : 1-17; cf. Lc, 3 : 23),

Jésus condamné comme «roi des Juifs»

(I.N.R.I.), aurait été un rebelle de sang

royal aspirant réellement à réhabiliter

sa dynastie et à chasser les Romains (G. Messadié,

R. Ambelain). Tout un programme ! Ensuite soigneusement poncé

par le christianisme ?

En toutes circonstances, la «théorie du complot»

aura de beaux jours. Mais que savons-nous réellement

des origines du christianisme, de la rédaction des Évangiles...

- Retour texte

(5) Selon Dom

Calmet, «Usuard et les autres Latins font saint

Corneille évêque de Césarée en Palestine.

Les Constitutions apostoliques mettent aussi un Corneille pour

évêque de cette ville, après Zachée;

mais elles ne disent pas que ç'ait été

le centenier dont nous parlons ici. Eusèbe, qui était

évêque de cette Église, ne le compte pas

parmi ses prédécesseurs. Les Actes que l'on a

de saint Corneille ne sont point une pièce originale,

ni authentique. Les nouveaux Grecs le font évêque,

les uns d'Illium, et les autres de Scepsis, qui n'en est pas

loin. Les Grecs, dans leurs Ménologes, le traitent

de martyr. (...) Saint Jérôme témoigne

que la maison que Corneille avait à Césarée,

fut depuis changée en église, que sainte Paule

visita par dévotion, l'an de J.-C. 385». -

Retour texte

(6) Charles-Louis RICHARD (O.P.),

Dictionnaire universel, dogmatique, canonique, historique,

géographique et chronologique des sciences ecclésiastiques,

Paris, Boitse éd., 1762, t. V, p. 444; rééd.

1825, t. XXI, p. 103. Cf. Office à saint Corneille

traduit en français par le père

Denis Guillaume (Ménées, t. IX). -

Retour texte

(7) «Lorsqu'il fut décidé

que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et

quelques autres prisonniers à un centenier de la Cohorte

Auguste, nommé Julius» (Actes, 27 :

1). - Retour texte

(8) Anthologie grecque - Notices biographiques

et littéraires sur les Poètes

de l'Anthologie. - Retour texte

(9) Première partie (52 pl.)

: 32 sépia; seconde partie (52 pl.) : 11 sépia.

Pour calculer au plus juste, nous avons approximativement tenu

compte de ce que parfois le sépia n'occupait qu'une demi-page

ou deux tiers de page. - Retour texte

(10) Le peintre Jan Styka fut le

premier illustrateur de Quo Vadis. On retrouve en noir

et blanc ses superbes compositions dans l'édition Flammarion

de 1903 en trois volumes (trad. E. Halpérine-Kaminsky).

- Retour texte

(11) Cf. Claude AZIZA, «Judas,

le premier martyr...», L'Histoire, ní 83, novembre

1985, pp. 50-58. - Retour texte

(12) Augustus n'est pas un nom romain,

mais un titre religieux signifiant «saint», «consacré»

avant que d'entrer dans la titulature impériale. Caius

Julius Cæsar Octavianus, devenu Imperator Cæsar

Augustus, qui avait épousé une Livia Drusilla.

Mais peut-être Bruno César[d] s'est-t-il tout simplement

à lui-même adressé un private joke

? - Retour texte

|

| |

|

|